阅读想象的内涵、价值与教学策略

作者: 陈志峰

无论是在《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)中,还是在统编小学语文教材中,“想象”一词出现的频率都非常高,充分说明了想象在语文教学中的重要性。但在实际教学中,不少教师对想象的基本内涵和价值认识不清,对教材中想象类语文要素的内在联系把握不够,教学时缺少相应的策略,这些都导致了学生的想象力难以提升,语文核心素养的培育受到了较大影响。笔者梳理了统编小学语文教材中与想象类阅读有关的语文要素,结合阅读想象的内涵与价值,提出了相应的教学策略。

一、阅读想象的内涵

1.想象的本质在于创造

在哲学、心理学、美学领域,想象表述不同,但其核心要素是一致的。哲学家康德认为,想象在审美方面起着创造作用;心理学家林崇德等人认为,想象是人脑对已有表象进行加工改造而形成新形象的心理过程;美学家朱立元认为,想象是艺术家按照自己的创作意图,以过去的生活经历为基础,组织、改造或再现记忆中的内容,从而创造出相应的艺术形象的过程。由此可见,想象的本质在于创造,没有创造就不是真正的想象。

2.阅读想象是思维与审美的统一

阅读想象指学生在阅读过程中,基于已有经验,借助语言文字在头脑中创造新形象,从而深入理解文本,感受语言魅力,获得审美体验。阅读想象不是对原有画面的机械复制,所以,回忆不是想象;阅读想象也不是为了获得知识、提高认识,因此,理解也不是想象。阅读想象与学生的图像化建构、形象化思维以及审美鉴赏等能力相关,是学生语文核心素养的综合体现。所以,阅读想象不仅是“想”的认知活动,更是想出“象”的审美活动,这里的“象”主要指图像、形象或意象。

3.阅读想象具有层次性

阅读想象与读者的理解能力和审美经验高度相关。一般情况下,阅读想象会从以下三个层次展开。

第一个层次:再造想象。再造想象就是“根据语言的描述或图样的示意,在脑海中再现其形象的过程”。如看到“草原”二字,脑海中就会浮现出草原的画面;看到“香喷喷”就忍不住要流口水。再造想象是以视觉、嗅觉、听觉、味觉、触觉的感知为基础的想象,它与读者的生活经验密切相关。

第二个层次:创造想象。再造想象融入理性思维和情感体验,就形成了创造想象。文学作品中的形象或意象大多是创造想象的结果。创造想象一般通过选择和组合的方式实现。“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”作者见到的不仅有天空、原野、绿草、牛羊,但为了突出敕勒川的特点,选择了这四种极具表现力的物象。因此,朱光潜先生认为,选择有时就已经是创造。

第三个层次:幻想。幻想是一种夸张的想象,胡塞尔把幻想称为“知觉的变形”。所谓变形,就是现实生活中不存在或无法实现的,如猴王出世、白发三千丈等。在幻想中,人的思维活动能最大程度地离开现实世界,进入自由状态。因此,幻想同样能给人以审美体验。

二、阅读想象的价值

1.深入文本理解

这里的文本主要指文学语言。与日常语言和科学语言不同,文学语言的根本特性在于唤起想象。美国学者劳·坡林认为,日常语言只有一度,这一度是理解度,而诗是“四度语言”,诗除了理解度,还有感官度、感情度和想象度。统编小学语文教材六年级上册《草原》的开篇之句:“这次,我看到了草原。”如果仅从字面理解,作者只是向别人传达“看到了草原”这个事实,但在想象中,草原的美景、蒙古人民的热情、作者写作时的感受全部融为一体,原本平凡的表述就自然而然地流露出情感了。只有在想象的推动下,读者才能透过文字的表层意思,进入“言意兼得”的意蕴层。

2.培养高阶思维

想象是一种思维过程,有人曾把想象等同于形象思维。阅读中的想象首先要将语言文字加工成图像,这个加工过程即形象思维形成的过程。读者的想象不是胡编乱造或任意虚构的,必须以理解语言文字为基础,要符合一定的规则,这就需要逻辑思维。对同一人物或同一事件所形成的不同表象进行综合判断,最终形成辩证思维。在想象中形成自己独特的感受,用独特的方式表达自己的理解等,这些都是创造思维的外在体现。此外,读者初读一篇文章时被唤起的想象空间决定着阅读是否能够持续和深入,这种唤起,往往没有经过思考,是在较短的时间内完成的,这就是阅读的直觉思维。直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维等组成了阅读的高阶思维。

3.获得审美体验

“文学作品的真正审美,是由文字符号唤起读者的想象实现的。”没有想象参与的阅读,读者只能接受表层文字信息,无法产生内心的愉悦,也就无法获得审美体验。关于审美体验,王一川教授把它分为感物、会心、畅神三个层面。不同学段的学生,阅读不同的作品,触及的审美体验的层次是不一样的。“新课标”在第一学段的阅读与鉴赏中提出,“诵读儿歌、儿童诗和浅近的古诗,展开想象,获得初步的情感体验,感受语言的优美”。所谓“获得初步的情感体验”,就是学生在想象过程中能够“看到”画面,“听到”声音等。

三、教材中与阅读想象有关的语文要素的编排逻辑

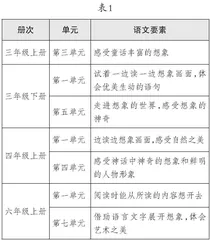

统编小学语文教材中与阅读想象直接相关的语文要素共有7条,具体分布如表1所示。

表1

[册次 单元 语文要素 三年级上册 第三单元 感受童话丰富的想象 三年级下册 第一单元 试着一边读一边想象画面,体会优美生动的语句 第五单元 走进想象的世界,感受想象的神奇 四年级上册 第一单元 边读边想象画面,感受自然之美 第四单元 感受神话中神奇的想象和鲜明的人物形象 六年级上册 第一单元 阅读时能从所读的内容想开去 第七单元 借助语言文字展开想象,体会艺术之美 ]

从表1中可以看出,编者在编排阅读想象类的语文要素时大体体现了以下三个特点。

1.想象层次逐步深入

在三年级上学期,学生第一次正式接触想象类文本,编者侧重于让学生感受想象,试着发挥想象,对如何想象并没有提出更多要求。到了三年级下学期,编者要求学生“试着一边读一边想象画面”,这里的想象主要是再现想象,教师要引导学生根据文字描述,在大脑中建构新的图像。到了六年级,想象的层次逐步深入,要求学生“阅读时能从所读的内容想开去”。这里的“想开去”多指联想,教师要引导学生通过联想体会语言的优美、情感的真挚、思维的深刻等。在统编小学语文教材六年级上册第七单元中,编者正式提出“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”,这里要求学生进行创造想象的意图就非常明显了。

2.思维发展贯穿始终

“新课标”把联想想象作为思维能力的一种认知表现,这充分说明发展学生的想象力必须遵循思维发展的规律。在中学段,编者引导学生将“读”与“想象画面”结合,并两次提出了与之相关的语文要素,从“试着一边读一边想象画面”到“边读边想象画面”,一次是鼓励学生尝试练习,一次是引导学生正式运用。这样的编排充分体现了想象在培养学生思维能力方面的重要作用。“边读边想象画面”就是借助想象,在抽象的语言文字和形象的画面之间不停地转换,从而“体会优美生动的语句”“感受想象的神奇”“感受自然之美”。“边读边想象画面”的目的是培养学生的形象思维能力,这是语文学科的基本要求,所以编者在三、四年级反复强调。五年级没有专门设置新的想象类语文要素,其目的是让学生继续巩固强化“边读边想象画面”的形象思维能力。从尝试练习到正式运用,再到巩固强化,在整个过程中,教师都要注重思维的广度,关注思维的敏捷性和灵活性。到了六年级,编者进一步提出要求:“阅读时能从所读的内容想开去。”“借助语言文字展开想象,体会艺术之美。”此时,学生已经具备了形象思维能力,需要重点训练逻辑思维能力和创造思维能力。教师要引导学生在借助语言文字想象画面的同时,结合故事情节、人物情感、环境氛围等,使画面转化成形象或意象,让思维具有深刻性和独创性。

3.情感体验相伴而生

综观所有与阅读想象有关的语文要素,编者用得最多的一个词是“感受”,其次是“体会”。感受侧重于个体直接的、初步的情感体验。体会是在感受的基础上,更加深入地理解与领会。无论是感受还是体会,想象都必须与个人情感联系在一起。如何让学生借助阅读想象获得情感体验?教学三年级学生时,一方面,教师可以让学生感受想象本身的丰富与神奇,从而激发他们乐于阅读想象类文本的兴趣;另一方面,教师可以引导学生借助某一句话或某一个词语想象一幅画面,体会语句的优美生动,获得相应的情感体验。到了四年级,编者重在训练学生借助某一段文字想象一组连续而完整的画面的能力,并希望学生在想象中产生“看到”画面、“听到”声音、“闻到”味道的愉悦。与此同时,编者还借助神话故事这一独特的文体,将神奇的想象与神话人物有机融合,引导学生充分认识神话故事是如何借助神奇的想象从不同方面塑造人物形象的,从而产生对神话人物的敬佩之情。到了六年级,学生在想象中获得的情感体验更加趋于理性,也更加深刻。“阅读时能从所读的内容想开去。”要求学生在阅读整篇课文时,能联系自己的生活经验展开联想,从而与作者共情共思。“借助语言文字展开想象,体会艺术之美。”艺术之美的一个重要特点就是情感与认知的统一,这就要求学生在充分把握文本逻辑的基础上展开想象,在想象中进入独特的情感世界,这样的情感世界超越现实,使读者在自己的想象空间中自由驰骋,欣赏体味。

四、阅读想象类语文要素的教学策略

教学想象类语文要素要避免简单空洞。“请同学们想象一下”这样笼统的语言既无法引导学生进入想象世界,更无法实现想象力的进阶。在实践中,笔者通过以下“三个关注”,帮助学生提升想象力。

1.关注“想”的心理过程

想象是一种心理活动,一般会经历这三个过程:激活表象、组合画面、联想创造。

激活表象。表象就是“基于知觉在头脑内形成的感性形象”。如看到牛和鹅,人们会在大脑中留下牛和鹅的画面。引导学生想象,先要激活他们大脑中与文字有关的画面。统编小学语文教材三年级下册第一单元的语文要素“试着一边读一边想象画面”,重在培养学生的阅读想象能力,其教学逻辑在于引导学生激活表象,从而进行再现想象。

组合画面。统编小学语文教材四年级上册第一单元正式要求学生“边读边想象画面”。结合选文《观潮》《走月亮》可以看出,这里的画面和“试着边读边想象画面”中的画面是不同的,这里要求学生关注一段话中运用的表象,如《观潮》中横贯江面的白线、两丈多高的水墙、齐头并进的战马……教学时,教师要引导学生将这些画面进行组合,从而“感受自然之美”。而统编小学语文教材三年级下册第一单元要求“试着一边读一边想象画面”,这里的画面则是以一句话或一个词所呈现的单一的、静止的表象为主,教学时不必过度强调画面之间的联系。

联想创造。统编小学语文教材六年级上册与阅读想象有关的语文要素分别是“阅读时能从所读的内容想开去”和“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”。这里对想象的要求就更加接近于审美了。教学时,教师不能局限于文字所呈现的画面,要引导学生联系生活,产生联想,尝试与作者共情。教师还要引导学生将文学作品与其他艺术作品进行关联,展开想象。前者侧重于联想,后者侧重于审美,教师要引导学生在想象的世界感受欣赏艺术作品的愉悦。

2.关注“象”的建构过程

无论是创作还是阅读,想象都离不开表象的运动。作家创作时,在目的和情感的推动下,表象会不断地消散或聚合,最终成为形象或意象。提高学生语文想象力的重要方法之一,就是让学生学会将原始的表象建构成有价值的形象或意象。

由文字到图像。加拿大教师阿德丽安·吉尔在《阅读力:文学作品的阅读策略》一书中指出,文学阅读最重要的五种能力之一就是“图像化力”,所谓图像化力就是在阅读过程中,将文字转化成图像的能力。由文字到图像是想象的初步建构,在低年级的教学中,教师要利用“图像词语”“图像故事”引导学生在大脑中创造画面,分享画面内容。到了中高年级,学生的“图像化力”可以逐步扩展到嗅觉、听觉、味觉、触觉,形成统觉感知,从而建构图像表征。

由图像到形象。学生想象中的图像大多是粗糙而零散的,是客观事物的简单复制,教师要引导他们对原始图像进行加工,形成具有审美价值的形象。如教学《麻雀》一课时,教师可以通过以下三个步骤引导学生建构想象。一是初读课题,激活画面。看到课题《麻雀》,学生头脑中自然会浮现出麻雀的样子,这时的麻雀并没有特别的意义,其审美价值是很低的。二是想象画面,感受形象。教师引导学生抓住“飞下来”“挓挲”“绝望地尖叫”“浑身发抖”等词语,感受老麻雀的弱小与强大、胆怯与勇敢。三是联系背景,丰满形象。教师可以引导学生阅读文中对小麻雀与猎狗的动作、外形的描述,想象小麻雀的无助与猎狗的凶猛,在此基础上,再次感受老麻雀的无畏,此时,老麻雀的形象就更加丰满了。