小学数学教师新基本功之“学科融合”

作者: 夏永立

学科融合是将不同的学科或领域的知识交叉结合,教师运用多种方法,通过协同教学,让学生具有完整的学科知识结构,能够多角度思考问题,从而培养学生创造性解决实际问题的能力。这样,就可以打破不同学科之间的壁垒,实现知识的应用创新,促进学生高阶思维的发展。

一、学科融合教学的误区

时下,许多教师热衷于跨学科教学,开展主题式学习和项目式学习,进行学科融合教学,但往往流于形式,步入了新的教学误区。

1.简单堆砌,没有必要。有些教师片面认为,只要围绕某一个教学主题,将相关知识简单堆砌在一起,就实现了学科融合教学。由于缺少知识的整合,没有形成一个整体,难以实现知识的深度关联。因此,教师要减少不同学科知识领域之间的重复,避免浪费时间和资源。

2.生搬硬套,缺少融通。有些教师误以为学科融合就是“跨学科学习”,将不同学科知识进行“嫁接”,没有准确把握知识之间的融合度,难以形成新的思维结构。笔者认为,学科融合不仅是学科知识的融合,更应该是学科方法、思维和精神的融合。

3.高耗低效,缺乏效能。有些学科融合,没有抓住学科核心知识。教师花费很多时间盲目融合,没有体现知识内涵,就会本末倒置,造成课时严重不足。只是关注形式,没有体现知识的应用价值,难以发挥教学结构的整体力量。这样,就会“种了别人的地,荒了自家的园”。

二、学科融合教学的原则

如果学科知识割裂,就会以碎片化的形式呈现,学生难以理解各个学科之间的关联。教师要坚持学科融合教学的原则,采取学科联动的教学方式,才能真正推倒“学科本位”教学的高墙。

1.学科融合教学需要关注教学目标的聚焦度,具有主题性。例如,教师可以设计“变废为宝”的主题活动。如围绕“变废为宝”这个主题,设计一系列任务,让学生从数学、美术、信息技术、劳动等课程中寻找“残缺”的资源,将其重新开发利用。教师先通过调查研究、查找资料,学会整理信息,再尝试提出有价值的问题,设计出“变废为宝”的解决问题方案。

2.学科融合教学要重视课堂教学的达成度,具有整体性。在教学“什么是周长”时,笔者选择“长方形、正方形、树叶、鞋垫”作为教学素材,将其边线粘贴毛线,通过“撕剥”活动,引出周长概念。接着,将它们和成语“方方正正、圆融通达、一叶知秋、始于足下”一一对应,教会学生做人的道理。这样,实现了语文和数学的完美结合,发挥了学科育人的教学价值,实现了学科融合教学的整体性。

三、学科融合教学的方式

教师进行学科融合教学时,需要采取嵌入、转化、交叉、重组等方式,关注学生学习内容的广度、学习时间的长度和学科融通创生的效度。这样,才能发挥最佳效益,达到理想的教学境界。

1.嵌入式。数学作为一门自然科学,也要培养学生的科学精神,让学生不断感悟科学探究的一般方法。笔者将科学课中的实验方法移植到数学课堂中,从而起到完善、丰富、深化和拓展的作用。在教学“什么是周长”时,笔者让学生根据不同物体的周长,选择合适的测量工具,采取灵活的测量方法,尽量减少测量误差。这样,将科学实验嵌入数学课中,用科学实验的方式进行有价值的数学探究,具有很强的开放性。

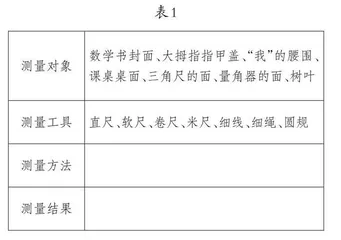

教师借助科学实验方法,让学生经历周长测量的过程,加深学生对抽象数学概念的理解。在这个过程中,学生细致观察并记录数据(如表1),培养严谨的科学态度。

2.转化式。教师要善于将数学学科中的关键知识和方法,转化成其他学科的重要学习资源,让学生感受到数学在现实生活中的应用价值,从而实现突破与创生。例如,在教学“统筹”方法后,教师通过“当大厨”等劳动体验活动,让学生根据实际情况合理安排时间,能培养其应用意识和创新精神。

3.交叉式。学科融合教学,需要找到不同学科交叉形成的复合地带,能够取长补短,做到相得益彰。例如,在数学教学中,教师可以借助美术中的“简笔画”,发挥直观图的功能,动态展示数学知识的形成过程,帮助学生理解复杂的数量关系,发展学生的数学思维。这种教学方式,可以将美术与数学融合,让学生在轻松愉快的氛围中学习数学知识。

4.重组式。教师可以将不同学科的相关知识进行重新组合,从而形成新的思维方法和结构。例如,在教学小学数学综合实践课“曹冲称象”时,教师先让学生初步感知“称象”的一般方法;接着,给学生提供丰富的器材,让学生做模拟“称象”实验,从中感悟“等量代换”的思想,实现了学科的巧妙融合。

在小学数学学科融合教学中,教师要有广博的知识和宽阔的视野,要不断提升专业素养。此外,教师还要不断改进教学评价方式。将不同学科知识融合在一起进行测评,对学生的学习方法、思维能力与创新精神等综合素养进行评价,以更好地促进学生深度学习,发展学生核心素养,培养未来创新人才。

(作者单位:浙江省杭州市临平区吴昌硕实验学校)