深入挖掘数据价值,培养学生数据意识

作者: 周凤梅

数据意识是《义务教育数学课程标准(2022 年版)》(以下简称“新课标”)提出的11 个核心素养之一。“新课标”指出,数据意识是指对数据的意义和随机性的感悟。在现实生活中,面对问题时,大家应先做调查研究,收集数据,感悟数据蕴含的信息;知道同样的事情每次收集到的数据可能不同,而只要有足够的数据就可以从中发现规律;知道同一组数据可以用不同方式表达,需要根据问题的背景选择合适的表达方式。形成数据意识有助于学生理解生活中的随机现象,逐步养成用数据说话的习惯。同时,“新课标”要求第二学段的学生理解平均数的意义,会用平均数解决问题并形成初步的数据意识。

平均数是小学生接触到的第一个统计量。刘加霞教授提出,平均数意义的理解分三个层次,分别是算法意义的理解水平、概念意义的理解水平和统计意义的理解水平。笔者调查发现,大多数学生能较准确地理解平均数的算法意义,但是对于平均数的概念意义和统计意义的理解存在较大问题。

教学“平均数”时,笔者让学生理解统计意义下的平均数,培养学生初步的数据意识。旨在充分利用情境中的真实问题,对各组数据进行“拷问”,让学生深度理解平均数的统计意义,培养学生的数据意识。

一、层层深入探究,感悟平均数的概念意义

杜威在《我们怎样思维·经验与教育》一书中指出,儿童概念的形成,起初并不是从许多现成的事物中抽象出一个共同的意义,而是把旧有经验中的结果运用于新的经验中,以便帮助理解和处理新的问题。

【教学片段一】

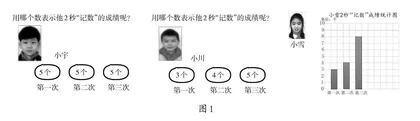

教师在课前进行2秒记几个数(简称“记数”)游戏,再借助游戏进入课堂。开课后,依据2秒“记数”游戏情境,教师巧妙地收集了3个学生的数据,并问学生:“用哪个数表示2秒‘记数’的成绩?”第一组数据都是“5”,学生都一致同意用“5”来代表。教师接着出示第二组数据“3,4,5”,让学生体验平均数的代表性,并体验移多补少的过程,找到同样多的那个“4”来代表比较合适。最后出示第三组数据“3,4,8”,在学生进行移多补少的基础上得出“合并再平分”的算法,找到用“5”来代表比较合适,并追问“这个5是哪一次的成绩”,使学生体会到:平均数是这组数据的代表,未必是数据中的某一个值,从而强化平均数的代表性。

此教学环节呈现三个素材(如图1),通过核心问题激活学生的已有经验,引导学生深入探究,使其对表示2秒“记数”的平均数有了更加准确的理解。 在学生的对话中,具有代表性的平均数就自然而然产生了,学生感悟并理解了平均数的概念意义。

二、深度对话思辨,理解平均数的统计意义

史宁中教授指出,如果仅就数学计算而言,平均数只是一个包含加法和除法的算式,实在无足轻重,但平均数在统计学中是一个非常重要的概念。因此,深入探究了平均数的算法并构建平均数的概念后,让学生深刻理解平均数的特征显得尤为重要。

【教学片段二】

师:回看3个人的比赛,谁先输了?他输在哪里?如果再训练一次,小宇可能记住几个数?他的平均数会怎样变化呢?(如图2)

生:可能还是5个,也可能比5个多,或者比5个少。

生:如果记住了5个,平均数不变,如果比5个多,平均数超过5;如果比5个少,平均数小于5。

师:这个同学说出了3种情况,掌声送给他。看来平均数非常敏感,其中一个数据变化了,它就会跟着发生变化。

师:接着看,他们又进行了第四次、第五次的训练(如图3),请你估一估,小雪现在的“记数”平均数是多少。

师:我们借助图3来想一想,可能会比8个多吗?会比3个少吗?

生:不会比8个多,不会比3个少。

师:大家已经体会到平均数是有范围的,它在最小数到最大数之间产生。

师:小雪现在“记数”的平均数可能是多少?同桌估一估,说一说。

(教师请学生来汇报)

师:这个同学通过估一估、移一移找到了小雪“记数”的平均数是6,其他同学还有不同的方法吗?

生:可以列算式。

师:老师计算出了他们的“记数”成绩的平均数(如图4),看到这些平均数,你有什么想问的?

生:为什么平均数是小数?

师:这个问题提得好!谁来帮忙解答?

生:因为这是平均数,不代表真实的个数。

师:所以说平均数具有虚拟性。

师:我们打听到四年级一班参赛选手的平均水平是5.8个,我们该派谁去参加比赛呢?

生:派小雪去,因为小雪的平均数比5.8大。

师:他注意到了小雪的平均数比一班选手的平均数大,借助平均数推断出选择谁去参加比赛。

师:进一步思考,小雪去参加比赛获胜的可能性大吗?

生:可能性大,因为她有3次的成绩比5.8大。

师:能确定小雪一定获胜吗?

生:不一定。

师:是的,平均数在这里可以帮助我们预测小雪去参加比赛获胜的可能性,但也不能说明小雪一定能获胜。

师:瞧,四年级二班选手更厉害了,2秒“记数”的平均数是9个。这时又该派去呢?

(学生沉默了)

师(追问):弃赛吗?

生:只能派小川去。因为他第五次记住了10个。

师:可是前两次他只记住了3个、4个啊?

生:他后来越来越熟练了。

师:你不仅观察到他的每一次情况,还观察到每一次的变化。

师:看来平均数不能作为唯一的、绝对的标准。解决生活中问题时,我们还是要具体问题具体分析,观察每个数据的特点,做出科学的判断。

“谁先输了?他输在哪里了?”“再训练一次,小宇可能记住几个数?”“派谁去参赛?”教师一连串的追问,引爆了全场,当平均数是小数时,更能揭示平均数的本质,学生在教师的不断追问中,碰撞出思维的火花。尤其是“派谁去参赛?”这个问题,让平均数不但有描述、比较的功能,还可以用来预测、推断期望值,或者估计真实值,这时的平均数就有了统计意义。通过对话思辨,学生的情与智在深度追问中共生共长,培养了学生的数据意识。

三、深层分析,养成用数据说话的习惯

统计的真正内涵在于通过整理资料来描述现象,通过分析来解释现象。若没有描述与解释现象,就无法理解统计的深层意义,平均数的学习也是如此。平均数在我们生活中应用非常广泛,在教学中,教师要引导学生走进生活,分析生活中的平均数问题,凸显平均数的统计意义,以此让学生养成用数据说话的习惯,培养他们的数据意识。

【教学片段三】

材料一:人均阅读量

世界读书日发布信息:2022年,我国民众人均阅读量为4.78本。

师:平均数可以是小数吗?人均4.78本是什么意思?

生:平均数可以是小数,人均4.78本的意思是每人平均读了4 本多,5 本不到。

师:是不是每人每年都读了4 本多呢?你达到了平均数吗?

生:有的人读得多,有的人读得少,计算下来平均每人读了4.78本。我每个月都要读好几本书,一年肯定超过4.78本。

师(追问):你知道世界上哪个国家的人均阅读量排第一位吗?

师(出示材料,如图5):面对这份数据,你有什么感想?这些平均数向你诉说着什么?

生:以色列人阅读量真是大啊!大约每人平均每6天阅读一本书。

生:这几个国家的阅读量真是大啊!我们要向他们学习,加强阅读。

生:通过对比,一眼就看出我们国家的人均阅读量太少了,我们要加大阅读量。

师:是的,这些平均数可以帮助我们清楚地看到我们国家人均阅读量与这些国家人均阅读量的差距。所以我们要多阅读,让书香浸润心灵。

学生惊叹于以色列人均阅读量之大,他们感受到我国的人均阅读量4.78本,离以色列人均阅读量60本的差距实在是太大了。这份数据叩中了学生的灵魂,真正激发了学生的阅读热情,使他们深深感悟到,要努力提升我国人均阅读量,这份责任落在他们肩上,他们责无旁贷!充分体现了“数据”的育人功能。

材料二:“三百星”的故事

学生通过阅读“三百星”材料发现,中国50年发射了300颗卫星,平均每年发射6颗卫星。但是仅仅停留于此,数据不会给阅读者带来更深刻的感受。

师:中国50年发射了300颗卫星,你能提出什么问题?

生:平均每年发射多少颗卫星?第一个“百星”期间平均每年发射多少颗卫星?第二个“百星”期间平均每年发射多少颗卫星?第三个“百星”期间呢?

(随着一个个问题的提出,得出每个“百星”期间平均每年发射的卫星颗数,如图6所示)

师:请你猜想一下,第四个“百星”可能花多长时间?

生:可能2年。

生:可能1年。

“三百星”的真实材料带给学生强烈的震撼,从第一个“百星”期间平均每年约发射2.4颗卫星,到第二个“百星”期间平均每年约发射16.7颗卫星,再到第三个“百星”期间平均每年约发射33.3颗卫星……学生通过对比不同时间段内平均每年发射卫星的颗数,直观地感悟到数据变化的趋势与程度。学生不仅从平均数的角度深刻理解数据背后的信息,体会到平均数的深层统计意义,而且还从爱国情怀的角度感悟到“中国航天科技之强大”。既培养了学生用数据说话的习惯,又激发了学生的爱国之情,真正达到从“数学教学”走向“数学教育”。数据带来了平均数,平均数给学生留下深刻的印象,引发学生深度思考。

(作者单位:江西省新干县沂江乡中心小学)