关注要义与条件,完善更系统的教学设计

作者: 何捷

戈登·罗伦德在《设计与教学设计》一文中提出了适合教学设计的十个主要特征。笔者将其进行梳理、归纳与解读,得出了关于教学设计的三大要义:其一,设计具有方向性,有明确的目标,设计是为了抵达既定的目标的;其二,设计具有价值感,有明确的结果,设计促进预期结果的实现;其三,设计具有操作度,有明确的过程,设计为学习做出了安排,也为安排中的不确定因素的出现做好了准备。

系统论认为,任何事物、现象、过程都自成系统,又互成系统。系统的教学设计,存在不可或缺的三个条件:条件一,由一定要素组成,要素之间形成不同的板块,各个板块可以区分,也可以重组、合并,板块之间维持着一定的关系;条件二,具备一定的结构,设计的各个要素之间是可以找到关联的;条件三,受到一定的限制,设计必须基于一定的环境。“环境”,即这一设计的生成条件、设计成果的适应范围、设计在操作过程中涉及的人与事等。

了解了设计的要义,知道了作为系统的教学设计应满足的条件,教师可以以此为参考,完成一节课的设计。

第一步:做好预设与比对

教师可以针对要设计的课程、课题进行预设,做好最初的计划。之后,将自己的计划与设计的三个要义进行比对。

以统编小学语文教材五年级下册第四单元的课文《青山处处埋忠骨》为例。假设教师的预设为:在执教时如何进行配乐朗读指导,播放何种音乐等,能让学生感动到当场落泪?将这些预设和要义进行比对就会发现,这些预设还算不上设计。

教学设计,要优先关注方向。这一“优先”,奠定了教学设计有效的基础。目标的解读,本身就能发挥教学设计的功能,例如,帮助教师筛选教学方法,安排学习核心环节等。

本课的教学目标为“通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心”。教材呈现的是“单元学习目标”。这与一节课的具体学习目标,在理解和执行上还是有较大的差别的。例如,单元学习目标常用概括性较强的词语(了解、知道、认识等),这些词语有较宽泛的内涵。而“具体学习目标”常用更具体的词语(说出、分类、比较等)。因此,设计时,应在对方向的把握、对目标的理解等方面,有更多细致部署。

从成果产出角度看,当学生有了情感体验之后,还要从自我的情感体验再次回归文中,真切感受文中人物的情感,确保成果是目标规约下的成果。从这个角度看,当学生在课堂上感动到落泪的时候,的确是教学设计成果的体现。但学生是否能更准确地感受文中主人公毛主席的内心体验,表达出对文中人物内心情感的解读,这才是关键所在。

从过程角度看,如果要让学生获得成果,产生与文中人物相同的情感体验,那么教师就要组织学习活动,并做好活动安排计划。倘若学习成果是通过播放音乐,硬生生煽动出来的,学生未和文字亲密接触,这样的教学设计就是不完整的。相反,倘若成果是通过有序组织学生阅读文字,分析、理解关键内容,梳理体会而得到的,则可视为教学设计催生了成果。因此,比对的最后一步,教师可以在自己预设的环节中做好调整,调整学习步骤,增删、替换学习活动,对预设进一步加工。

第二步:基于条件的规划

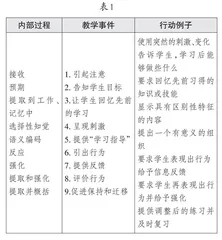

当初步预设有了设计的方向性、价值感、操作度后,教学设计基本成形。此时,教师可以继续关注教学设计中的细节,对一节课上“做什么”“怎么做”“什么时候做”这三个方面予以策划,当教学设计满足系统应具备的条件时,教学设计就能促进学习成果的实现。教师应结合学生的反应,调整教学设计,安排教学任务、学习行动,具体如表1所示。

例如,在上文提及的目标中,涉及文中人物的动作、语言、神态的描写。教师可以根据不同的课堂学习板块,让学生体会文中不同的描写内容所反映出来的人物内心。教师要筹划的是:以内容区分板块后,各板块如何教学;板块间如何相互融合,形成学习合力,共同指向目标;板块间保持着怎样的一种关联;板块与板块间该怎么衔接等。教师要基于目标的实现,对整个设计进行统筹规划,对教学进行牵引与补救。

在上文提及的“环境”这一关键词中 ,教师可以在此阶段对教学设计的细节做更多思考。设计时,教师可以多考虑学情,考虑搭建支架辅助学力升级,这些都是周密部署教学设计、让系统更完善、填补可能的漏洞的做法。例如,上文课例中,考虑到时代隔阂,学生要了解“抗美援朝”的历史背景。生疏感怎样通过设计弥补?教师可以采用播放视频、音乐等手段,但注意不能让这些手段喧宾夺主,这些手段是为营造学习环境而服务的,并不是学习本身。在40分钟的课堂上,控制多媒体使用的时间,让多媒体在关键时刻发挥作用,帮助学生理解学习难点,这就成了设计者必须考虑的问题。再比如“从见到这封电报起,毛主席整整一天没说一句话,只是一支接着一支地吸着烟”。学生不理解为什么毛主席要“一支接着一支地吸着烟”,这样的行为,到底反映了人物怎样的内心情感?此时,教师可以播放毛主席身边工作人员的采访视频,让学生通过听工作人员的讲述来辅助理解,从而体会毛主席的内心情感。

教学设计是“艺术和科学的融合体”。教师作为课堂学习的设计者,要累积经验,理性思考,从而让自己的教学设计趋于完美。

(作者单位:闽江师范高等专科学校)