求新求变:复习课应有的价值追求

作者: 夏永立

复习课,是小学数学教学中的一种重要课型,它有着极其重要的教学价值。一直以来,许多教师不重视复习课教学,导致很多复习课变成了纯粹的练习课,缺少系统性,使得复习课难以帮助学生形成完整的认知结构。在数学复习课中,“炒冷饭”现象尤为明显,这使得课堂教学缺少了应有的生气和灵气,学生感到索然无味。复习课,需要教师不断求新求变,创造出课堂教学新模式,让学生在复习过程中习得知识。

一、复习课的教学误区

(一)缺乏学习需求

复习课不必像新授课那样有着华丽的“外衣”,而应该让学生很自然地直奔复习主题,激发他们的复习需求。教师要了解学生真实的知识背景、在学习过程中遇到的认知“障碍”,激发学生的问题意识,让复习旧知识成为一种内在的学习需求。在教学中,教师只有准确把握学情,进行“病因”诊断,才能“对症下药”,从而产生良好的教学效果。

(二)缺少学生立场

许多教师都重视知识的整理和练习的设计,让“老课”也上出新意。但令人遗憾的是,在复习课中,往往更多呈现的是教师的精彩,缺少了应有的学生立场,学生总是沿着教师设计好的复习路径行走。教师不能让复习课变成“一个人的狂欢”,而要和学生一起踏上复习之旅,去欣赏沿途美妙的风景。复习课,应从“教师设计”转变为“师生共创”,真正实现求新求变的“华丽转身”。

二、复习课的价值追求

复习课,需要给学生打开一扇新“天窗”,要不断开阔学生的学习视野,让学生在整理知识的过程中增长见识。

(一)要有新认识

复习课不是让学生机械重复地学习,而应当引导学生产生新的认识。例如,学生学习加法、减法、乘法、除法后,会认为它们是彼此孤立的,没有关联。在教学“加减乘除是一家”这节复习课时,笔者让学生写出加数相同的连加算式,再尝试改写成乘法、减法、除法算式,并分别在数线上表示。例如,学生写出了“3+3+3+3”这一加法算式,并能由此联想到“3×4”“12-3-3-3-3=0”“12÷3=4”这样的算式,了解了四则运算的数学本质,感悟了它们之间的关系。在开放性的练习中,学生借助数线这个直观模型,对运算的意义及其内在关联有了新的认识,真正理解了运算的一致性。

(二)要有新结构

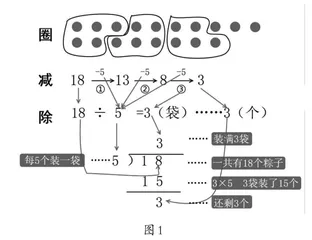

在教学“有余数除法的复习”时,为了让学生充分理解除法“分”的过程及其与减法运算之间的联系,学生在解答“有18个粽子,每5个装一袋,可以装满几袋?还剩下几个粽子?”时,笔者让学生先圈一圈,再尝试列出减法算式,然后分别列出除法横式和竖式,并在除法竖式中标注各个数据的意义(如图1)。

在教学中,教师不仅要呈现多种方法,还要帮助学生找到不同方法之间的连接点,将碎片化的数学知识重新组织和加工,建立新的知识结构。教师可以先让学生找出除法横式中的各部分数据在“减法记录”和“除法竖式”中的对应部分,理解其表示的含义,尝试用箭头进行联结。接着,让学生对比这几种记录方法,发现竖式的优点,以清楚地记录“分”的过程。通过交流、质疑和完善,学生可以真正实现知识的关联,建立数学知识结构。

(三)要有新体验

许多学生在学习了“除法竖式”后,只了解竖式的一般写法,记住了标准化的运算程序,但不知道其中的道理。在“除法竖式的复习”教学中,教师可以引导学生思考:为什么除法竖式“长”得比较特别?为什么和加法、减法、乘法竖式不一样?让学生仿照加法、减法、乘法竖式的写法,尝试列出除法竖式。这种方法可以唤醒学生的学习经验,激活学生的思维。

教师可以借助“分小棒”,让学生尝试列出减法算式,再用竖式表示;接着,教师让学生比较这三种竖式的异同点,在对比中体验到标准竖式既简洁又完整地将每一步都清楚地记录下来,感受其写法的优点。在这一过程中,学生能够领略到除法竖式的独特魅力。

三、复习课的模式创新

在复习课教学中,教师应致力于将复习的主动权真正还给学生,让他们充分表达自己的见解,全身心参与课堂的每一个学习活动,习得新的方法,积累新的经验。一节成功的数学复习课,应由教师和学生一起来设计和创造。

在“回忆反思”中回忆旧知识、交流分享,逐渐培养反思意识;在“知识整理”中培养学生自主梳理旧知识的能力,构建完整的知识结构;在“练习应用”中,学生查漏补缺、积极探索,获得新的认知。这样,以数学思想为主线,将零散的知识“串起来”,才能真正做到“形散神聚”。

(一)回忆反思型

在复习课教学中,教师应引导学生积极回忆旧知识,不断激活他们的认知,将旧知识盘活,实现知识的“再生长”。学生在反思中成长,能获得可持续发展。在教学中,教师可以引导学生写“数学单元回忆录”,鼓励学生相互交流,取长补短,共同提高,让复习课焕发生机。例如,在教学“小数除法”单元时,教师可以引导学生在课堂中完成单元知识回忆录,以帮助他们形成反思意识。

“小数除法”单元知识回忆录

1.学了这个单元,你学习了哪些数学知识?这些数学知识和以前学习的什么知识有关联?

2.学了这个单元,你学习了哪些数学方法?这些数学方法还可能会用在哪里?

3.学了这个单元,你的数学学习表现如何?哪些数学知识学习得比较好?哪些地方容易混淆?还有哪些疑惑?

4.学了这个单元,你有哪些易错题,可以整理出来吗?

5.学了这个单元,你遇到了哪一道好题,可以推荐给同学们吗?

6.学了这个单元,你有哪些好的学习方法,可以介绍给同学们吗?

7.学了这个单元,你有哪些好的复习方法,可以怎样整理数学知识?

8.学了这个单元,你发现了哪些新的数学规律,可以介绍给同学们吗?

在复习课教学中,教师要尊重学生的个性,为每个学生搭建交流和反思的平台,以此发挥学生的学习潜能,实现有差异的发展。可见,复习课无须面面俱到,而应做“减法”。教师应聚焦学生数学学习中的疑难问题,为他们量身定制个性化的复习目标。这样,教师才能真正把握复习课的核心。

(二)知识整理型

在复习课教学中,教师要让学生用个性化的方法进行自主整理,学会更多整理知识的方法,建立知识之间的关联。在教学“平面图形面积的整理复习”时,教师可以让学生用自己喜欢的方法梳理旧知识,找到知识之间的内在联系,将散状的知识变成网状的知识系统,从而形成完整的认知结构。

师:平面图形面积之间有什么内在的联系?你们喜欢用哪种方式来整理?

生:我喜欢用文字分类列举的方法来整理。

生:我喜欢用列表比较的方法来整理。

生:我喜欢用画“知识树”的方法来整理,就像一棵大树的枝丫一样,一目了然,可以很清楚地看出知识结构。

师:如果要清楚地看出平面图形面积之间的关联,用哪种整理方式更好?

生:画“知识树”。

师:图形的面积能“长”出几种树?

(学生展示各自的作品)

师:还有不同方法吗?在这些作品中,有哪些相同点?有哪些不同点?

(学生之间相互交流和评价)

学生在合作交流中,想出了画“知识树”等多种整理方法。通过质疑、争辩和评价,学生实现了知识的再创造,达到了“知新”的目的。这节没有练习的复习课,虽然课堂结构不够完整,却给了学生充足的思考时间,促进了他们进行整理和交流,实现了知识之间的关联。笔者认为,复习课需要延长学习进程,让学生在梳理知识的过程中不断完善认知结构,从而形成网状的数学知识体系。这节课看似“形散”,实则“神聚”,不仅抓住了数学知识结构的核心,还展示了学生学习的精气神。

(三)练习应用型

1.教师设计——以少胜多

在复习课教学中,许多教师的练习设计与新授课、练习课中的习题没有显著差异,依然是让学生在反复练习中强化旧知识,缺乏整体性。教师要设计具有挑战性的练习,但绝不是题海战术。笔者认为,只有以少胜多,才能为学生提供充足的复习时间,让学生的数学思维不断走向深刻。在教学“运算律的复习”时,笔者借助方格图这一直观素材,激活了学生的知识和经验,达到了“牵一发而动全身”的效果。

师:你们能在图2的方格中涂色,并用学过的运算律将涂色的部分表示出来吗?

生:我将这个方格图部分涂色,分成两部分,即16+8=8+16,它表示的是加法交换律。

生:我将这个方格图部分涂色,分成三部分,即12+8+4=12+(8+4),它表示的是加法结合律。

生:我将这个方格图全部涂色,即6×4=4×6,它表示的是乘法交换律。

生:我将这个方格图部分涂色,先竖着看,将其中的两列看作一份,这样有三份,即4×2×3=4×(2×3),它表示的是乘法结合律。

生:我将这个方格图部分涂色,分成两部分,即5×4+1×4=(5+1)×4,它表示的是乘法分配律。

教师精心设计开放性练习,真正激活了学生头脑中已有的运算律。学生在交流评价中,借助直观模型,深刻理解了抽象的运算律。

2.学生设计——出奇制胜

复习课不能只是教师的“单相思”,而要让学生也参与进来,这样才能使数学核心素养在课堂中落地生根,促进学生的可持续发展。教师可以让学生课前自己“找易错题、找好题、编好题”,然后在课堂上展示、交流和评价,真正参与到自主复习的过程中。

(1)找易错题。在复习课中,教师要根据学情,让学生找易错题。例如,在教学“运算律的复习”时,教师可以将学生的错题作为教学资源,让学生进一步分析错题,找到错误的原因。

师:同学们,在日常学习中,有哪些易错题,请你们找出来,与大家一起分享。

生:25×(40×4)和25×(40+4)容易混淆,容易写错。

师:这两道算式题为什么容易写错?你要提醒同学们在计算中注意什么?

生:有的题目需要认真审题,看清楚运算符号。

师:还有别的易错题吗?

生:一个游泳池长30米,小明游了5个来回,他一共游了多少米?

(学生当小老师讲解,学生之间互相提问、评价)

学生在交流和辨析中,深刻理解运算律的结构特征和数据特征,实现了对运算律含义的真正理解。通过展示易错题,学生能运用所学知识解决实际问题。通过交流和评价,学生明确了简算的价值,提升了思维能力,并获得了成功的体验。

(2)找好题。数学题目不仅依靠教师精心设计,还需要学生自己搜集好题,这样才能让学生真正参与复习、整理的过程。在教学“度量单位的复习”时,有一个学生在课外资料中找到了一道很有代表性的题目,与全班同学分享。

师:这是一个同学课外找到的一道好题(如图3),你们会求解吗?

(学生独立练习)

师:你是怎么求解的?这道题好在哪里?

(学生交流和评价)

这道题看似简单,却具有很高的教学价值,散发出浓浓的“数学味”。学生通过比较长度、面积、体积单位,实现了知识的结构化。这帮助学生对小学阶段不同年级的数学知识进行重组,从中感悟到度量的本质就是度量单位的累加,体现了一致性。

(3)编好题。教师不仅要让学生学会解题,更要培养他们的命题能力。在课堂教学中,学生创编的每一道复习题,都是他们创造性思维的结晶。在教学“周长和面积的复习”时,笔者根据学生的认知特点,将他们日常学习中的困惑暴露出来,让他们尝试自主编题,并进行验证。

师:关于图形的周长和面积,你们有哪些疑惑?

生:周长一样的几个图形,面积一定相等吗?

生:面积一样的几个图形,周长一定相等吗?

生:面积大的图形,周长一定长一些吗?

生:周长长一些的图形,面积一定大吗?

师:你能自己编出题目,验证大家的猜测吗?

(学生尝试编题)

生:一个长方形,剪去一个正方形,剩下图形的周长一样吗?请用画图的方式进行验证。

(教师选择这道有价值的好题进行分享,让学生进行评价)

复习课需要师生共同设计,形成合力,让学生的数学思维得到“再生长”,从而不断增值。教师要不断更新教学理念,创新教学方式。只有这样,复习才能真正满足学生的需求。在“温故”中“知新”,让学生享受数学复习课的快乐,获得数学学习的幸福感,是我们永远的追求。

(作者单位:浙江省杭州市临平区吴昌硕实验学校)