小学数学教师新基本功之“练习设计”

作者: 夏永立

数学练习是学生掌握知识和形成技能的必要途径,也是提高学生数学学习能力和发展学生数学素养的重要手段,还是培养学生良好的思维品质的重要方法。当下,不少教师安排练习只追求数量,不讲究质量,进行题海战术,使学生产生厌倦心理,效果甚微。这是一种“广种薄收”的方法,结果是“学生吃苦,教师辛苦”。为了改变练习内容机械重复、练习形式过于单一、练习反馈简单低效的现状,我们需要来一场“练习的革命”。

一、数学练习设计的原则

小学数学练习应具有生活化、问题化、活动化、差异化等特点,能够关注学生数学核心素养的发展。

1.生活化。数学练习要贴近生活,要有现实感,让学生能够直面真实的数学问题情境主动解决问题。例如,教师可以让学生阅读药品说明书,激活学生已有的知识和经验,让学生尝试解决问题。数学练习应淡化记忆与演练,进行有联系、有现实意义、有挑战性的活动,提高学生的数学素养。

2.问题化。数学练习应注重鼓励学生大胆猜想、主动探索,发展学生创造性思维。教师应鼓励学生自主提出问题。例如,可以设计数学阅读理解题,让学生根据数学阅读材料,提出有价值的数学问题,然后尝试解决问题,这样有利于培养学生问题意识。

3.活动化。数学练习将由关注知识结果转向关注学生活动,让学生在动手做的过程中理解知识,掌握方法,学会思考,懂得交流,帮助学生获得良好的数学学习体验。在实践活动中,教师可以设计数学实验题:给你一块土豆,你有办法测出它的体积吗?你能想出几种办法?这样的练习题,让学生用不同的方法解决问题,不仅满足了学生多样化的学习需求,而且使学生的思维变得更加灵活,解决问题的策略更加广阔。

4.差异化。每个学生的学习能力有差异,要让不同的学生获得不同的发展,就要实现差异化教学。教师不仅为学生量身定制合适的练习,还要给学生学习的自主权,让学生“跳一跳就能摘到桃子”。这样,学生皆能“练有所获”。

二、数学练习设计的价值追求

数学练习设计需要关注学生的思维方式、策略运用,在作业设计中教师要重视数学思考,从关注知识立意走向关注能力立意。填空题、判断题这类题型,并不能有效提升高阶思维能力。笔者认为,设计好课堂练习,才是“重中之重”。

1.练习设计要有“数学味”。课堂练习设计就像“打桩”一样,不仅要打得深,还要打在对的地方。在设计课堂练习时,教师要牢牢抓住数学核心知识,凸显核心概念的中心地位,散发浓浓的“数学味”。可见,练习设计要重视最基本的概念,要体现数学的核心问题和核心能力。

在“小数的初步认识”课堂练习设计中,笔者让学生在多种涂画的活动中,加深对一位小数计数单位的理解。教师可以在竖式计数器上画珠子表示“0.1”,让学生建立小数和整数之间的关系,体现概念的一致性;让学生在长方形中涂色表示出一位小数,再用分数表示出来。在开放性的练习中,教师可以让学生建立一位小数与分数之间的内在联系;或者利用人民币、正方形和数线让学生用圈一圈、涂一涂、画一画的方式表示出“1.1”,建立“1”和“0.1”之间的联系,在纯小数和带小数之间架起“桥梁”,降低认知难度。

2.练习设计要结构化。在教学中,教师要重视题组设计,将具有本质联系的数学知识串联在一起,进行对比分析,形成一个大系统,建立完整的知识结构。例如,在教学“小数四则运算”时,教师可以设计如下课堂练习。

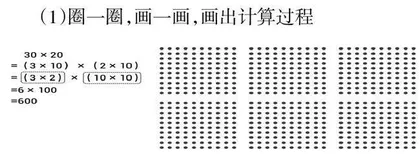

(1)圈一圈,画一画,画出计算过程

(2)画一画,写一写,写出推理过程

这样的课堂练习,通过丰富的数学活动给足学生思考和体验的时间,让学生“慢慢地学数学”,真正理解整数和小数乘法运算的算理,体现了运算的一致性。

3.练习设计要有针对性。练习设计要“靶向治疗”,才能够“标本兼治”。课堂练习要有针对性,要帮助学生跨越认知障碍,不断提升数学素养。例如, 在教学“运算律的复习”时 ,教师可以设计如下课堂练习。

(1)计算:25×(40×4) 25×(40+4)

(2)想想怎样计算更简便:

5×22 10×101

(3)简便计算:

(2500+250)×4 (250-25)×4

(2500+250-25)×4

(4)要使计算简便,( )可以是什么数:

25×19× ( ) 47×69 + 69× ( )

35×99 + ( )

这样的课堂练习设计,真正关注了学生学习中的“难点”“盲点”和“痛点”,能让学生从错误中走出来。学生在学习运算律时,很难区分乘法结合律和分配律,教师设计练习时要集中“火力”帮助学生攻克难关。第(1)题,运用题组,帮助学生进行辨析;第(2)题,让学生灵活掌握运算的方法和策略,有时直接进行口算,有时可以运用多种运算律进行简便计算;第(3)题,巧妙利用变式,将学生已经掌握的乘法对加法的分配律进行迁移,化解了认知中的难点;第(4)题,通过开放的练习,让学生多角度思考,掌握“凑整”的方法,培养简算意识。

教师精心设计“能力立意,关注素养”的数学练习,培养学生数学核心素养,促进课堂教学改革,真正做到“减负增效”。

(作者单位:浙江省杭州市临平区吴昌硕实验学校)