统编作文当堂写,实现“教—学—评”一致性

作者: 何捷

统编小学语文教材的单元习作,必须当堂写。首先,这是教材中出现的、具体的课程学习内容,必须在课内完成。其次,《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确指出,每学年课内习作在16次左右。这里的“课内”,既是课程系统之内的意思,也指示着作文必须当堂写就,在学校内、课堂中完成。只有“当堂”才是“课内”。

如果把作文当作家庭作业,让学生自己完成,或由父母辅导完成,应视为未能完成“新课标”所规定的课程内容,也就是“不达标”。

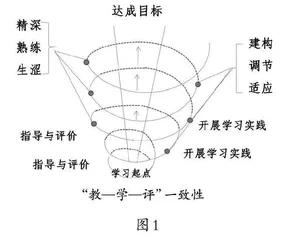

当堂写,难度系数高。教学要发挥促进、引导、辅助作用,可行的方案就是遵循“新课标”提出的“教—学—评”一致性原则,即在学生“学”的过程中,嵌入教师的“教”以及师生互动式的“评”,遵循“教—学—评”一致性原则。如图1所示。

看懂这张图,从“学习”开始。学生完成任何一次习作,都可以看作经历一次学习,即“通过写作去学习”。既然是学习,就要达成学习目标。目标是逐步达成的,学习是有起点的。在整个学习过程中,学生在教师的指导下,逐步实现目标。整个过程中,教师给予学生必要的指导,还要及时针对学习中展示出来的学业成果进行评价。教师的“教”、学生的“学”、师生之间的“评”,三者的融合,犹如周而复始的圆环。

随着实践经验的增加,学生的学习水平也不断提高。在教师的指导和评价下,学生不断进行自我调节、建构,经历着从陌生到熟悉,再到精深的发展路径。

整个“教、学、评”的互动,让写作过程极具学习意味。从“学”出发,辅助以“教”,最终,经过评价认定是否达成写作目标,学习是否完成,能力是否提高。以统编小学语文教材三年级下册第四单元习作《我做了一项小实验》为例,落实“教—学—评”一致性,教师可以这样设计。

1.明确要达成的目标,“教—学—评”共同保障学习有始有终

本次习作的目标为:“观察事物的变化,把实验过程写清楚。”本次习作学习的目的是提高观察能力。教师可以先引导学生仔细观察、收集素材,之后整理语言、梳理表达并清楚地记录实验过程。

对学习效果的评估,最关键的指标就是“写清楚”。“写清楚”,即读者看了,知道“你在做什么”,也知道“你是怎么做的”。这是本次习作的目标,也是“教—学—评”一致性的核心。在这一目标的引领下,学生的学习起点是:参与实践,完成实验,同时按照教材要求,事先填写实验过程表。

在此基础上的学习,就是依托写作,逐渐向目标迈进的过程。教师的“教”、学生的“学”和师生之间的“评”,始终伴随着目标的达成而共生、共长。

2.由浅入深,层层提升,“教—学—评”助力学习进步

当堂写,能确保学习在这一过程中真正发生。出于“学”的需要,学生最开始写的不是实验的开头部分,而是实验的某一个环节。这一个环节中包含着需要学习的写作知识和需要提升的写作能力。

以“摩擦力实验”为例,实验可以分为三个环节。第一个环节,将两本书逐页穿插在一起;第二个环节,用力尝试将两本书分开;第三个环节,轻轻抖动两本书,将两本书分开。在写作中,教师应先让学生写出实验的第一个环节,让学生用书面语言描述如何将书页穿插在一起。写完后,教师应组织个别学生朗读片段,并立刻评价。评价的标准为“是否将穿插书页的过程写清楚了”。当学生指出“哪些地方没写清楚”的时候,再让学生出谋划策,让学生思考如何修改、怎样将没写清楚的地方写清楚。

针对全班同学的修改,教师的“教”要及时跟进,让学生明确“什么是写清楚”。例如,对句子而言,“写清楚”就是指每一句话要表达的意思和表达出来的意思是一致的。因此,评价就是确保这样的一致性的重要力量。对于整段话而言,“写清楚”就是指一段话要集中表达一个意思,让读者明白这段写的是什么。“教”对“学”有具体的指导作用,“评”对“学”也有监督和纠偏、推动功能。

当堂写,让学生及时得到学习成果的反馈意见,且能立刻迁移运用。例如,当核心段落写就后,学生可以将片段写作的经验迁移,再写出实验的其他环节。教师的“教”在迁移学习环节表现为对教学活动的组织,学生的写作活动与评价活动互相嵌入、互为助力。

如图1所示,全程教写相伴,“教—学—评”融为一体。教师的“教”、学生的“学”与师生之间的“评”相结合,在一个圆环中不断交替出现。随着实践活动的反复,学生的能力也在逐渐提升。在实践中,通过一次次修正,学生不断接近目标。当堂组织教学,教师的“教”始终离不开学生的“学”。教师给予学生方法指导,通过评价引导学生发现问题。

3.小微片段练习,师生高频互动,有益于“教—学—评”充分融合

我们将全篇拆解为诸多的小微片段,学生写完后,教师马上讲、马上评、马上予以指导,“教—学—评”充分融合。

写作教学,我们可以从最重要、最需要指导的段落直接切入。例如,写《我做了一项小实验》,不需要从头写起。“今天,天气不错,我们要进行实验……”这些惯常的开头,分散了学生的注意力,消减了他们的学习热情,让当堂写的开始环节就陷入应付状态。等真正写到实验的核心部分时,涉及每一个实验步骤怎么写的难点时,学生反而没了“力气”。

这样的写作教学设计,符合“SMART原则”,有利于目标的达成。如图2,“SMART原则”包括五个维度:具体的、可衡量的、可达成的、相关的和有时间限制的。小微片段写作可以让学生在规定的时间内完成具体的学习任务,实现学习的阶段性目标,教师可以对学习成果进行测量、评估,确保目标真正实现。

这样的设计,更有利于实现“教—学—评”一致性。教师在学生的片段写作过程中,精准执教,确保学生的“学”顺利达成。具体说,“教”包括:讲清知识点,提供解决问题的方法,预估写作难点并搭建活动支架予以化解等。“评”则嵌入学习过程,实施具有针对性的过程性评价。

当学生写不清楚实验过程的时候,教师还可以结合本单元的课文引导学生回忆文中的写作方法,采用读写结合的方式,借助教材化解困难。例如,《花钟》的第一自然段写的是“不同的花开放的时间是不同的”。可以让学生仿照课文,按照时间顺序写作,引导学生做好描述性词语的选择——根据不同的特点选择不同的词语。这些方法确保这段话的意思表达得清清楚楚。教学中,教师可以让学生温习课文,提取方法,迁移运用。

统编小学语文教材的单元习作教学,必须实施全程辅导写作,进行“教—学—评”互动,实现“教—学—评”一致性。

(作者单位:闽江师范高等专科学校)