单元作业“解锁”学生语文要素生长

作者: 江小琴

统编小学语文教材以“相对宽泛的人文主题”和“螺旋上升的语文要素”双线组织单元教学内容,将语文要素这一主线中的知识、方法及能力训练点分配至各册、各单元中,建构起语文学科训练体系。各单元语文要素的训练点主要通过精读课文的课后练习题、略读课文的阅读提示和“语文园地”板块体现和落实。基于语文要素的教学和作业设计有助于学生对学科知识形成结构化的理解、运用与迁移,实现真正意义上的学习。 那么,基于语文要素的单元作业设计应怎样关照整个单元,体现对语文要素的理解、运用与迁移呢?笔者以统编小学语文教材四年级上册第一单元(以下简称“四上第一单元”)为例,就基于语文要素的单元作业设计基本框架与路径谈谈自己的做法及思考。

一、单元前置作业,“唤醒”中深化语文要素认知起点

学习的本质是理解,而理解源于“误解”。“误解”是学生的认知起点。单元教学之初,教师可以通过前置性作业,了解学生对大概念的“误解”,使教学更有针对性。学生在完成前置性作业的过程中,可以了解自身的学习起点。学生可以在整个单元学习中经历由“误解”到“理解”的认知发展过程,提升元认知能力。

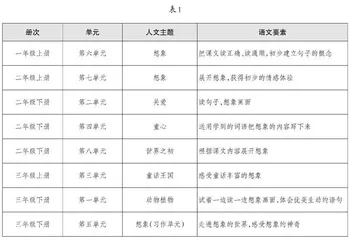

“四上第一单元”以“自然之美”为主题编排了《观潮》《走月亮》两篇精读课文、《现代诗二首》《繁星》两篇略读课文及口语交际和习作训练内容。本单元的大概念是“边读边想象画面,感受自然之美”,教师要引导学生在阅读实践中调动多种感官品味文字、想象画面。表1(见下页)是对统编小学语文教材一至三年级关于“想象”这一语文大概念的梳理。在前六册教材中,学生已经多次接触过“想象”,但都停留在感知阶段,没有进入精确理解、抽象概括的阶段。

学生对于“想象”的认识起点在哪里?有哪些“误解”?这是学习“四上第一单元”首先要解决的问题。于是,笔者设计了如下前置性作业。

同学们,这一单元的学习目标是“边读边想象画面,感受自然之美”。怎样边读边想象画面呢?你们有什么好方法?

1.请将你的方法写在便利贴上。

2.请和小组同学交流后修改自己的想法。

3.请把便利贴贴在单元导语页上,在单元学习过程中不断修改自己的想法。

这一前置性作业首先要让学生明确本单元的学习目标——学习“边读边想象画面”的阅读策略,以终为始,目标明确。其次,也是最重要的,即唤醒学生对“想象”的“误解”,使他们经历一个由“误解”到“理解”的认知过程。在感知阶段,学生对“想象”形成了很多既熟悉又模糊的认知。“怎样边读边想象画面?你们有什么好方法?”这两个问题看似简单,细思之下学生并不一定能说清楚。他们可能会说:“边读边想象就是一边读文字一边在脑海里把文字描写的画面想出来。”学生很容易把想象简单地界定在视觉的“画面”这一单一层面上。确实,想象力是在大脑中描绘图像的能力,但所想象的内容并不单单包括图像,还包括声音、味道等,甚至疼痛和各种情绪体验都能通过想象在大脑中“描绘”出来。学生的这种“说不清楚”,和把想象当作视觉画面的再现,其实就是学生的“误解”,就是他们对这一大概念的认知起点。在与同学交流讨论和课堂学习的过程中,他们会不断修正自己的“误解”,这就是学习的过程。这项前置性作业就是要让学生“看到”自己学习、思考的过程。

二、课前预习作业,“预演”中夯实语文要素学习基础

预习是课堂学习的前奏,是高效课堂教学的保证。教师围绕语文要素精心设计的预习作业更能提高学生的预习效果,让学生为课堂学习做好心理与智力的准备。针对“四上第一单元”的《观潮》,笔者设计了如下预习作业。

阅读思考:

1.课文是围绕哪句话写的?请用横线在文中画出来。

2.查字典理解“观潮”和“奇观”两个词语中的“观”分别是什么意思。

3.圈出课文中表示时间的词语,想一想:课文是按照什么顺序描写钱塘江大潮的,你的脑海中浮现出怎样的画面?

“课文是围绕哪句话写的”和“课文是按照什么顺序描写钱塘江大潮的”能帮助学生从全局的角度构建对文章整体结构的认知。“查字典理解‘观潮’和‘奇观’两个词语中的‘观’分别是什么意思”,意在引导学生关注课文的“题眼”和“文眼”,“观潮”强调的是人,“奇观”突出的是景象。这是课文写作的两个重要视角,也是学生理解语文要素的重要切入点,提前查阅字典,弄懂两个词语的意思,可为课堂学习扫清障碍。“你的脑海中浮现出怎样的画面”,是对语文要素学习的“预演”,学生提前经历对语文要素的思考与经验感知,能为课堂上的交流与讨论做好准备。

学完第一篇精读课文《观潮》,第二篇精读课文《走月亮》的预习作业笔者是这样设计的。

1.阅读思考:

(1)课文是以“我和阿妈走月亮”这个句子为线索叙述的,请默读思考:“我和阿妈走月亮”经过了哪些地方,圈画出表示地点的词语,然后照样子简要概括课文描述的几幅画面。

(2)请运用上节课学习的“调动感官、链接生活、代入情境”的方法想象课文描述的温馨画面,并在书上做批注。

2.链接阅读:阅读吴然的《独龙花开——我们的民族小学》,和同学交流阅读感受。

“阅读思考”的第一题同样是引导学生从全局的角度构建对文章整体结构的认知。第二题则是让学生将从前一课学习中习得的方法迁移运用。《观潮》一课需要调动的感官只有视觉和听觉,而《走月亮》一课又多了嗅觉。如果学生真正理解了前一课学习的“调动感官、链接生活、代入情境”的方法,就能够敏锐地发现这一不同点。“链接阅读”安排了吴然的长篇纪实儿童文学作品《独龙花开——我们的民族小学》。这样的安排既满足了课内向课外延伸的整本书阅读需求,又体现了“边读边想象画面”这一阅读策略的课外迁移与运用。

三、课中学习作业,“积累”中深化语文要素的真实理解

课中作业是学习活动的组成部分。作业题的设计应聚焦大概念,体现导学助教功能,推进学习活动的开展。《观潮》一课第3~4自然段是全文的重点,也是引导学生理解语文要素的重要材料。围绕这一重点,笔者设计的课堂作业如下。

1.默读课文第3~4自然段,思考:潮来时这一部分是按什么顺序写的?找出关键词,完成下图。

<E:\杂志\江西教育B版\2023年\10期\单元作业-1.tif>

2.“午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。”这句话调动了你身体的哪一感官?使你联想到生活中的哪一场景?假如你就是作者,这句话在你的脑海里浮现出怎样的画面?和同桌说一说。

3.把课文第3自然段改成如下表述行不行?为什么?

(午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。江面还是风平浪静,看不出有什么变化。过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线)

第一题借助图形支架帮助学生梳理这一部分的主要内容,培养学生有序思考和概括的能力,为后续语文要素的学习搭建思维框架。第二题聚焦语文要素训练,借助一处材料分解动作,分别从调动感官、链接生活、代入情境三个步骤依次展开,理解“边读边想象画面”的方法。教学中,教师在引导学生充分理解上述方法后,还应引导学生寻找文中其他语句,继续深入理解和运用这种方法。第三题是对大概念的深入理解和拓展延伸。“边读边想象画面”要调动视觉、听觉、嗅觉,要链接生活,要代入文章情境,这些都离不开行为主体“人”。本文题眼“观潮”的“观”更是离不开“人”。学生通过对原文与修改后文字的比较,在与同学讨论后会发现,看似简单几句对观潮人群的描写,会使文章充满画面感和现场感,有利于读者进入观潮的情境,想象钱塘江大潮的画面。

四、课后练习作业,“迁移”中学会语文要素融通运用

“不使用就会失去。”理解就是能够迁移、运用知识——在新的、不同的、现实的情境中有效落实语文要素。在《观潮》一课的课堂教学中,学生习得了“调动感官、链接生活、代入情境”等想象画面的方法,为了评估学生是否真正理解了这一语文要素,笔者设计了如下练习作业。

1.运用这节课学到的“边读边想象画面”的方法(调动感官、链接生活、代入情境)阅读下面内容。

曲曲折折的荷塘上面,弥望①的是田田②的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜③地开着的,有羞涩地打着朵儿的;正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是脉脉④的流水,遮住了,不能见一些颜色;而叶子却更见风致⑤了。

(节选自朱自清《荷塘月色》)

注释:①弥望:满眼。弥,满。

②田田:形容荷叶相连的样子。古乐府《江南曲》中有“莲叶何田田”之句。

③袅娜(niǎo nuó):柔美的样子。

④脉(mò)脉:这里形容水没有声音,好像饱含深情的样子。

⑤风致:美的姿态。

2.小组同学根据小组交流评价单(表2)的要求交流阅读感受。

表2

[《观潮》课后小组学习评价单 评价项目 星 级 理解 能够熟练运用“调动感官、链接生活、代入情境”的方法品味语句、展开交流 倾听 与同伴积极交流,倾听并尊重他人意见 尊重 尊重他人想法,在听取他人发言时也有自己的见解 交流 能够站在他人角度考虑问题,语气友好 分享 乐于分享自己的想法,主动介绍自己的阅读感受 ]

朱自清先生的《荷塘月色》这一节选内容与《观潮》一课的训练点高度一致,可作为训练学生“边读边想象画面,感受自然之美”能力的补充材料。这段文字调动视觉、嗅觉、听觉,描写了荷叶、荷花、荷香和荷叶下面脉脉的流水,文字细腻、想象优美,有助于学生迁移运用“调动感官、链接生活、代入情境”的方法想象画面,感受荷塘月色之美。由于“边读边想象画面,感受自然之美”是比较主观的阅读感受,很难通过实体形式呈现。所以笔者设计了小组学习评价单,以实现全员参与,并让表现性评价书面化。

《走月亮》一课,笔者则设计了练笔作业。阅读课文时,学生调动感官想象画面、品味文字,从读者的视角看“想象”。如果站在作者的角度,要如何调动自己的感官,营造身临其境之感呢?学生明白了这一点,也就习得了一种习作策略。

五、交流回顾作业,“表达”中形成语文要素学习闭环

统编小学语文教材的“交流平台”板块旨在引导学生与学习伙伴交流,对单元语文要素进行归纳、梳理和总结,将感性认识上升到理性认识,实现认知转化。“四上第一单元”的“交流平台”提示学生调动多种感官,品味文字、想象画面。针对“四上第一单元”的“交流平台”,笔者照应单元学习前置性作业设计了以下回顾总结式活动作业,以形成本单元语文要素学习的闭环。

1.小组成员交流便利贴上记录的单元学习内容。

2.小组成员一起梳理、归纳“边读边想象画面”的方法,用思维导图的形式呈现。

3.小组将思维导图贴在班级“学习园地”墙上,与全班同学交流分享。

第一项任务呼应单元前置性作业,有始有终。一是让学生回顾自己在便利贴上记录的单元学习过程中对语文要素不断深入理解的过程,二是通过小组交流的形式,形成对语文要素概念的理解。第二项任务旨在让学生在交流讨论的基础上,将理解成果进一步用思维导图的形式架构,形成图式,以便之后能更便捷地提取、迁移、运用。第三项任务以表现性方式实现对小组成员学习成果的展示与评估,充分发挥作业评估的激励功能,此项作业与前面各项作业形成了一个以语文要素为线索贯穿起来的完整闭环,使学习更聚焦,理解更深入,真正实现“减负增效”。

基于语文要素的单元作业设计理念源于以终为始的逆向教学设计。要实现这样的作业设计,教师要抛开“灌输式”教学模式,改变以零散的知识与技能作为教学目标的习惯,聚焦单元语文要素,注重理解,突出语文要素的迁移与运用。学习的本质是理解,是学生自己建构意义的过程。基于语文要素的单元作业设计为学生搭建了通向理解、建构意义的理想之桥。

(作者单位:浙江省杭州市未来科技城海曙小学)