先学课文,再读小说,这一课编撰得真绝

作者: 何捷

统编小学语文教材六年级下册第二单元,编撰了《鲁滨逊漂流记(节选)》《骑鹅旅行记(节选)》《汤姆·索亚历险记(节选)》等课文。特别是《鲁滨逊漂流记(节选)》有“梗概”及“节选”两部分,让学生先学课文,再读小说。

这样的编撰,经过课堂执行,将给学生带来难忘的学习体验,还将对他们后续的整本书阅读、大语文学习观念的建设,形成深远的影响。

本单元的学习目标之一为:“借助作品梗概,了解名著的主要内容。”所谓梗概,就是作品的大概,指的是作品的内容要点。本单元意在让学生借助作品的内容提要,快速把握作品主要内容并产生阅读全书的欲望。这样的编撰,具有两个鲜明的特点。

特点1:“梗概+节选”的编撰设计,与课程标准相吻合

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在第三学段的阅读与鉴赏目标中指出:“阅读叙事性作品,了解事件梗概,能简单描述印象最深的场景、人物、细节,说出自己的喜爱、憎恶、崇敬、向往、同情等感受……阅读整本书,把握文本的主要内容,积极向同学推荐并说明理由。”这一单元的编撰,对应“新课标”,抵达目标,无疑是极有针对性的。

同时“新课标”中的“整本书阅读”任务群,在第三学段也提出了“学习梳理作品的基本内容,针对作品中感兴趣的话题展开交流”的要求。在任务群的教学提示部分,提示教师应注意“通读整本书,了解主要内容,关注整体与局部、局部与局部之间的关系;重视序言、目录等在整本书阅读中的作用”。

可见,本单元是课程教学系统中,实现学段目标和任务群目标的关键。

特点2:“梗概+节选”的编撰设计,贯通课外的学习路径

整个单元的学习,可以视为一个目标集中的、微小型的任务群体。学生在学习中充分体验系统学习的思维模式,经历课内到课外延伸式学习的过程。学生在课内阅读外国名著的节选,总结基本的阅读方法,体验阅读的乐趣,产生阅读原著的欲望。

课外,学生围绕着阅读名著的相关话题展开交流,激发阅读整本书的兴趣,直至开始真正的阅读之旅。这一课,教师要精心设计。笔者结合这一课“梗概+节选”的编撰特点,给出两个板块的教学建议。

板块1:学习“梗概”,激发学生阅读整本书的兴趣

《鲁滨逊漂流记(节选)》中的“梗概”部分,我们可以将其视为一篇特殊文体的课文进行教学。教师引导学生自由阅读,带领学生梳理语篇内容,按照课后练习1提出的要求,让学生列出小标题,完成教材中指定的学习任务。

初步的学习成果是,学生发现《鲁滨逊漂流记(节选)》大致讲述了鲁滨逊遇难、荒岛建房、荒岛生活、与野人相遇,最后顺利回国的故事。至此,完成了学习任务的一半,而另一半的任务,就是激发学生对整本《鲁滨逊漂流记》的阅读兴趣。

教师可以引导学生讨论:假如你沦落在荒岛,可能会遇到的N个难题。例如,没有吃的,没有穿的,没有工具,没有住所,遇到野兽袭击……这些问题,可以引导学生再次回到“梗概”中寻找答案,从而发现鲁滨逊的做法。

针对梗概中无法找到答案的问题,教师可以鼓励学生阅读原著,也可以引导学生在接下来的“节选”阅读中,继续寻找解决方案。这样的教学板块设计,可以实现从“一篇梗概”向“一整本书”的阅读指引。

在这个过程中,教师可以当堂朗读部分原著,满足学生的“解决难题”的需求。更大的意图是让学生产生一种自觉——要想解决所有问题,就要去读整本书。书里才有自己想要的完整的答案。

实际上,“梗概”已经成为当代人阅读整本书的又一特别的方式。快节奏的生活,让人们依赖“梗概”快速提取信息。不少自媒体都推出了类似“N分钟读完一本书”等栏目,且深受欢迎。当代人无法拥有完整的读书时间,就要有人为自己检索、提炼、呈现书本内容,以便自己快速掌握一本书的重要信息。“梗概”的学习,为学生在生活中真实需要的快速阅读奠定基础。

板块2:学习“节选”,体验小说的阅读方法

《鲁滨逊漂流记(节选)》来自小说,就应该按照“读小说”的方式阅读。教师可以先让学生自由读节选,之后畅谈感受:从节选部分看,你觉得这部小说写得怎么样?学生分享书中的细节,畅谈阅读节选的感受。此后,教师可以结合学习需要,做好三个层次的教学辅助。

第一个层次:引导学生凝视特色。让学生了解小说家是如何讲述故事的。例如,为了让故事好看,小说家展示了许多细节,让故事变得更有真实感。文中的细节,教师可以引导学生仔细阅读。以下面几个片段为例。

地点细节:当时正是秋分前后,太阳正好在“我”的头顶上,所以“我”估计自己是在北纬9度22分的地方。时间细节:1659年9月30日,“我”在这里登岸。物件细节:有几件虽然不值什么钱,对“我”来说却很有用,比如笔、墨水,还有纸,在船长、大副、炮手和木匠保管的物品中找到的几个包裹、三四个罗盘、几台数学仪器,还有日晷、望远镜、地图和航海类的书籍。

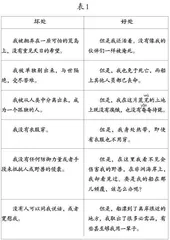

同时,本案中还有一个“好处与坏处”的对比表(表1),让整个小说片段看起来特别新颖。这一文体写作的独特之处,必须得到关注,因为这是日常“写作文”时,很少涉及的。

第二个层次:引导学生关注写法。这部分节选,丹尼尔·笛福的写法类似散文,随心而写,每段各自讲述一个内容,看上去有些零散,不像日常“作文”一样,有着一看就知的“结构”。

实际上,各段都围绕着荒岛生活,展示了方方面面的细节。作者写作的意图是——邀约读者借助文字,来到“荒岛”这一特殊的现场。

这样自然、轻松、真实的书写,更多的来源于作者对生活的感受,是生活经验的转化。教师可以鼓励学生多关注生活,多进行百字作文练习,以便未来创作小说时,更从容、更自如。

第三个层次:引导学生回望“梗概”。教学要形成一个闭环,要前后呼应。教学“节选”,还可以回望“梗概”。节选部分展示了鲁滨逊在荒岛上刚刚安顿下来的场景,对应着“梗概”中的相关片段。

等到潮水退了,鲁滨逊看到那大船竟然还浮在海面上,离岸并不远。他游到船边,用船上的桅杆、木板制成了木筏,运送从船上带来的物品。在船舱里,鲁滨逊找到很多可以用、可以吃的东西,陆续搬到岸上。没有淹死的一条狗、两只猫陪着他,这使他在凄凉中感到一丝安慰。

教师可以引导学生回读“梗概”,让学生发现其与原作的关联及差别。在“梗概”与“节选”学习的最后阶段,教师还可以引导学生向课外延展。如教师可以鼓励学生阅读原著,组织集体共读活动;教师可以约定不同时段,共读不同的章节;教师可以安排阅读打榜、打卡、交流等共读分享活动。同时,还可以让学生进行读后感的片段写作……

“梗概+节选”的编撰设计,极具特色,能激发学生阅读世界名著的愿望,是极好的尝试。只可惜,这一单元的其他两篇课文,只有节选……希望教师能让学生在真正阅读后,用写作弥补这一缺憾。