直觉力:一种指向发现的核心素养

作者: 段安阳

法国数学家庞加莱曾说:“在开始解决一个问题时,我们往往凭借对符号或性质的某种直觉,迅速地、不自觉地去应用并不绝对可靠的公理组合,我甚至相信,数学知识终究是依赖于某种直觉洞察力的。”数学思维是数学的内核,数学教学的远景目标是发展学生的数学思维,培养健康体魄和健全人格的人。从思维方式上来看,思维可以分为直觉思维和逻辑思维,直觉思维用于发现和发明,逻辑思维用于推理和证明。小学生思维方式以形象直觉思维为主,与“数学证明”一样,尽管就小学生而言恐怕还谈不上真正的“数学直觉”,但小学数学教学可以在这一方面为学生后续学习打好坚实的基础。如果一味地只注重逻辑思维能力的培养,轻视弱化直觉思维的发展,则不利于学生综合素养的全面发展。为此,我们在加强基础知识教学、基本技能培养的同时,既要注重学生数学抽象逻辑思维能力的培养,还应该加强学生数学直觉思维能力的培养,帮助学生清楚地认识到直觉思维和逻辑思维的辩证关系,在一定条件下能根据情境和需要在这两者之间做出必要的转换。

一、数学直觉的内涵诠释

直觉究竟是什么?直觉是没有经过充分逻辑推理的直观感觉或判断,是人脑对客观存在最直接的洞察或觉悟。直觉力是一种以已有的知识和经验为基础,对问题迅速做出猜想,让知识经验转化为选择发现的能力。

数学直觉是人脑对于空间形式和数量关系等数学对象迅速而直接的洞察或领悟,是开展数学发现和创造必备的核心素养的重要能力。在数学思维中,直觉思维和逻辑思维同样重要,犹如一块硬币的正反面。数学直觉是高度省略、简化浓缩洞察问题实质的思维,以已有知识经验为基础,能够让知识经验转化为选择或发现的能力。正如法国物理学家德布罗意所说:“当出现了摆脱旧式推论的牢固束缚的能力时,在原理和方法上均为合理的科学仅借助于智慧的突然飞跃之途径,就可以取得最出色的成果,人们称这些能力为想象力、直觉和敏感。”数学直觉有以下三方面本质特征。

1.思维的直接性。数学直觉常常出乎预料随时随地发生,数学直觉发生的方式和进程也不是步步为营前进的,而是在恰当的时机迅速达到直接性的目的,因而数学直觉具有思维飞跃的特点。学生学习过程中所显示出来的数学现象、表现出的学习特征是感知的结果,思考者不是按部就班地思考,而是对思维对象(数学对象、结构及关系)从整体上进行直接思考,调动已有经验和想象做出敏锐的假设、猜想或判断,跳过思维的中间环节,放过细节而直接把握研究对象的本质内涵,因而具有思维直接性的特征。

2.结构的跳跃性。数学直觉的思维特点是去除分析推理的中间环节,采取结构“跳跃式”的形式。这是指直觉的认识往往与先前的努力并无直接的逻辑关联,因而很难被看成先前工作的直接结果。它是一刹那的思维火花,是长期积累的升华。例如,高斯曾以多年的时间企图证明一个算术定理。后来高斯在文章中写道:“我突然证出来了,但这简直不是我自己努力的结果,而是上帝的恩赐,如同一道闪电那样突然出现在我脑海里,疑团一下子就解开了,连我自己都无法说清如何将了解的东西与之前思考的东西联系起来的。”

3.结论的或然性。一般来说,数学中的感性认知,大多数只是一种初级的直觉,是凭借已有知识和经验,对事务或现象的某种属性或某一方面的特殊敏感性,此种敏感性带有一定的或然性,有时候是直接指向正确答案的,有时候是偏离正确答案的。这是指数学直觉得出的结论未必完全正确,往往是大体正确而细节有误。因此,数学直觉的收获与成果都需要经过严格的逻辑验证。正如数学家彭加勒所说:“逻辑是证明的工具,直觉是发明的工具。”直觉方法与逻辑方法是数学创造的两翼,它们既对立又互补,在数学研究中二者缺一不可。实践证明,在发展学生直觉力的同时,别忘了严谨的数学光靠直觉是不行的,因为直觉也会导致谬误。

二、数学直觉的价值探寻

教师引领学生致力于数学发现时,是在探求数学规律,崇尚数学思想,感受数学精神。当教师引领学生去自主发现和创造时,要依靠思想方法、真理和文化的追求,也要依靠数学直觉,它使数学学习更完全,更具理性和人文精神。

1.发展学生数学直觉有利于学生数学发明和发现。数学直觉是不受人们固有的逻辑约束而直接感知问题本质的思维方式。它是人的思维过程最直接的反映,也是思维最本能最本真的结果,是创造性思维的一种表现形式。先从整体上进行思考,调动已有知识和经验,再通过联想和想象而做出敏锐的判断,这样的直觉思维有利于数学发现或数学发明。

2.发展学生数学直觉有利于激发学生数学学习兴趣。著名心理学家布鲁纳认为,学习的最好刺激,是对学习材料的兴趣度。当问题无需逻辑证明,而是通过自己的直觉判断而获得时,那么带给学生的震撼是巨大的,学生内心也将产生强大的学习兴趣和学习自信心。数学家高斯在小学时就能解决问题“1+2+……+99+100=?”,这是基于他对数的敏感性的超常把握,这一数学发现对他一生的成功产生了不可磨灭的影响。

3.发展学生数学直觉有利于提高学生的数学思维品质。数学直觉具有直接性和跳跃性的特点。研究发现,人的意识和潜意识的运作特性决定了在信息输入和存储时优先提取哪些醒目的、有特点的新鲜事物。在往大脑中输入信息时,我们的意识和直觉就会从天而降,将我们每天看见的、熟悉的、已知的事物判定为“安全可运用信息”,把未知的、无序的事物判定为“可能有一定风险的信息”,这是人脑的基本工作原理。人在判断选择某一思路或结论时,往往一计不成又生一计,这是思维的直觉跳跃性和灵活性。数学家莱布尼兹曾讲过,人们依靠直觉洞察力,往往一眼就能看出我们用逻辑演算花许多精力以后才能找出的东西。因此,加强数学直觉能力的训练,对克服线性思维,避免思维单向性、孤立性,提高思维的品质是极为有利的。

三、数学直觉思维的培养策略

基于潜意识的数学思维的灵活性和敏感性,主要取决于思维主体的数学直觉能力的高低。数学家徐利治指出:“数学直觉是可以后天培养的,每个人的数学直觉也是可以不断提高的。”对于从事数学研究的专业工作者来说,他们所具有的数学直觉显然已不再是一种最朴素的原始的数学直觉,而是一种系统化的数学化的直觉,也是需要通过多年的直觉思维训练才能逐渐养成的。那么,在小学数学教学中,如何培养学生的数学直觉思维呢?

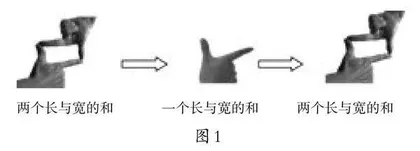

1.营造氛围,创设直觉之境。教师应该重视数学直觉发现,制定相应的活动策略,从整体上分析问题,引导学生进行推理,重视数学思维方法的教学。例如,在教学“长方形和正方形的周长”时,学生计算长方形周长大多用长乘2、宽乘2,然后相加。很多学生不太喜欢先算一个长与宽的和,再乘2。教学中,教师要创设直觉思维情境,引导学生运用自己的双手,围成一个长方形,再拿开一只手,通过两只手的拼与分,学生直观感悟到周长就是两个长与宽的和(如图1)。

“动作及有关表象是他们认识客观事物和规律的基础和起点。操作活动是综合的心智表现,是主体对客观事物的动态感知过程,是手脑协调把外部活动转化为内部语言形态的智化方式。”学生通过“手围周长”的操作活动,把求周长的不同方法转化为自己的内部数学语言。在此基础上,对于“用一根12分米长的铁丝围成长和宽都是整厘米数的长方形,有多少种不同的围法?”这个问题,学生立刻能试着用自己的手围一围,很方便地解决了问题。

直观学材让抽象的知识形象化,让其看得见、摸得着、做得到。在这种有趣的、现实的情境中,学生丰富了数学体验,发展了数学直觉思维能力。

2.厚实基础,丰富直觉之源。心理学家布鲁纳认为:“直觉总是以熟悉牵涉的知识领域及其结构为根据,使思维者可能实行跃进、越级和采取捷径,多少需要以后用比较分析的方法——不论演绎法或归纳法,重新检验所作的结论。”学生不具备坚实的数学基础知识和娴熟的基本能力,是无法产生数学直觉的。任何数学直觉的产生和发展都离不开该领域的基础知识。在教学中,我们要夯实基础,让学生基于已有知识和经验,在适当时机萌发直觉思维。

例如,在教学“梯形的面积”时,教师出示3个梯形(直角梯形、等腰梯形和任意梯形,没给出数据),让学生探寻梯形面积的计算方法。从学生的交流情况看,他们擅长用两个完全一样的梯形来拼图。有的学生说,其实不一定要用两个完全一样的梯形来拼,一个梯形剪一下,也能拼,他还上黑板边讲解边画图。我们称这种方法为“拦腰砍断”法,把梯形的高一折为二,剪开、旋转、平移就拼成了一个平行四边形。用这个方法,也可以得到梯形的面积=(上底+下底)×高÷2。

赫尔巴特认为,在教学上应该通过数学直觉思维把新知识纳入学生原有的知识体系中,从而为学生所理解。在课堂上,学生把新的知识和学过的方法都串联起来,可以给我们意想不到的惊喜。

3.加强直观,展现直觉之形。数学家华罗庚说过:“数缺形时少直观,形缺数时难入微。”在课堂教学中,学生的直觉思维发展需要通过观察、联想等活动,由形思数,数形结合,通过直观图培养学生的数学直觉思维能力,鼓励学生积极主动地观察,在观察中感知,在感知中领悟,洞悉事物变化的规律,在观察力提升中不断发展数学直觉力。

学生由数想形,由形思数,通过数形结合直觉感知到,由原算式的结构特征知道后一个数总是前一个数的一半。用图2借助直观解题,令人叫绝。根据探究得到的规律,再辅以逆推法,可知原式=1-[1128][=127128]。

因此,对于一些数学知识和数学问题,如能将它们直观化、形象化,不仅有利于学生对知识的理解和问题的解决,而且还能使学生感受、体验直觉思维的功能,进而培养学生的数学直觉能力。

四、培养数学直觉的若干建议

儿童学习数学以简单直观、形象具体的实例为媒介,低年级以实物和图像的形象思维为主,中年级以文字和半形象、半抽象思维为主,高年级介于形象思维和抽象思维的过渡阶段。无论哪个阶段,学生学习力的形成和综合素养的发展离不开数学直觉的培养。

1.处理好数学直觉与数学逻辑的关系。法国数学家庞加莱曾说:“我不赞同把数学完全归于逻辑,而与直觉无关,我认为即使抛开数学发明,就是在数学推理方面来说,也时常需要直觉。”直觉是最活跃、最积极、最具创造力的,直觉与逻辑从来就不是割离的。例如,在教学“认识梯形”时,为了防止学生产生梯形只能是上底、下底水平平行的直觉思维定式,教师呈现不同摆放方向的梯形,以帮助学生理解梯形的特点只要符合“只有一组对边平行”就可以了,和上底、下底的方向无关(如图3)。

2.处理好数学直觉和数学错觉的关系。直觉思维通常为一闪念,稍纵即逝,具有突发性、偶然性和局限性的特点。思维活跃的学生常常有此闪念,他们忽视选取的范围,常常是从已有的基本信息和对象出发,做出假设得到结论。错觉是人对客观事物不正确的知觉。学生在数学学习中接触的大多是图形的错觉,而图形错觉主要是视觉方面的错觉。例如,一样长的垂直线段与水平线段,但人们总是觉得垂直线段更长一些,水平线段更短一些。

在教学中,教师要处理好数学直觉与数学错觉的关系,密切关注学生的第一反应。很多学生的第一反应通常是一种错觉,教师可以根据学生的错觉进行教学设计,从而突破学生的思维误区,突破难点。例如,在教学“三角形的三边关系”时,教学目标设定为让学生自主发现“任意两边之和大于第三边”这一规律,并能根据这个规律建构三角形。在教学中,教师可以先让学生动手操作用小棒做任意三角形。学生通过围一围、摆一摆、搭一搭等方式尝试做三角形。教师可以根据学生操作情况提问:用任意长度的3根小棒,一定都能围成三角形吗?大多数学生一致认为能。但有一个思维敏锐而深刻的学生说不一定。教师请他说说理由,他带了剪刀和纸管来到讲台上,面向大家一边说理一边操作,他剪了3根纸管,一根长3厘米,一根长4厘米,另一根长10厘米。他说这两根短的纸管加起来的和才7厘米,怎么也围不成三角形。所有学生此时顿悟到“任意两边之和大于第三边”才能围成三角形。

3.处理好数学直觉和数学积累的关系。学生数学直觉力的培养不是一朝一夕就可以完成的,也不是走马观花、蜻蜓点水就可获得的。它需要有长期的知识积累和实践探索,古希腊阿基米德如果没有经过长期的探索和积累,就不可能在一次偶然入浴时发现阿基米德定律。总之,直觉灵感的发生追本溯源还是“长期积累,偶然得之”。教师在数学概念教学、定理或结论的推导中,在规律规则探究发现中,多尝试让学生用非逻辑的直接预测和直观判断来思考,从而培养学生的直觉思维能力。同时,在教学中,教师还应当处理好直觉发现和数学积累、直觉思维与理性思辨的辩证关系,使学生在丰富积累的基础上“偶然得之”,在艰苦追求的过程中“无意得之”,逐步发展学生的数学直觉力。

爱因斯坦说过:“我相信直觉,科学发现的道路首先是直觉,而不是逻辑。”在数学学习与数学研究中,直觉与逻辑同等重要,偏离任何一方都会制约数学的发展,也将影响一个人思维能力的全面发展。数学直觉是一种能力,它能帮助学生快速、准确地解决问题。直觉力是数学推理中的非逻辑因素或原理,是一种指向发现的数学素养。没有良好的基础知识结构和一定的认知策略,单凭偶然机遇是不能促发数学直觉的产生的。在教学中,我们要引导学生端正态度,扎实掌握基础知识、基本技能,加强思想方法积累,厚植直觉之源,创设直觉之境,诱发直觉之思;引导学生学会把抽象的问题具体化,在具体事物中获得直觉,在积累经验中萌发直觉,在发散思维中生成直觉,发展与培植数学直觉力,感悟数学的独特魅力。

作者简介

段安阳,中小学高级教师,宁波市名教师,全国著名特级教师华应龙名师工作室核心成员。曾获全国教育科研先进个人、全国教育科研成果一等奖、全国优质课比赛一等奖。应邀到全国各地授课讲学百余场,有百余篇论文在《人民教育》《教学与管理》等期刊上发表。