语文阅读教学中以读促情、 以情促写的教学活动探究

作者: 杨玄璘 王春惠

语文阅读教学是培养学生理解能力、思维能力和语文素养的关键环节,而朗读是提升学生语文阅读能力必不可少的方法。小学语文学习的不同阶段,教学目标有所不同,第二学段中,阅读教学的内容在“读”的基础上添加了“写”的要求,因此,教师要紧紧围绕“读与写”设计教学活动,教学中按照“单元导读”的指导要求,引导学生通过诵读感受文本的情感,再顺情而导,激发学生的写作动能,调动学生主动学习的意识,落实阅读教学目标。

一、以朗读建构文本学习的情感经验

朗读是语文阅读学习中的重要方式,不同的朗读方式可以使学生感受到文本传递的不同情感,从而提升阅读学习效果。《海上日出》是一篇重点的精读课文,就教学目标来看,抒情散文的一个重要学习目标就是在“情感、态度与价值观”方面的所得。四年级的学生要想获得文本中的情感经验,必不可少地需要教师的指导。

朗读的价值在于“帮助学生理解课文的思想内容,体验课文的情感,感受文章的气势和韵味”。在正确、流利朗读课文的同时,还要特别注意“有感情”,合理停顿、把握速度、重音适当、语调清晰、变换方式,这些都是读好课文的基本要素。《海上日出》中有很多描写景物变化的句子,是阅读教学的重点,教师要引导学生通过朗读体会景物变化描写背后的情感。教师要指导学生在朗读的基础上理解文意,以读明意、以意导读。以课文中第二段描写日出前天边变化的句子为例,为让学生达成“有感情”的朗读效果,教师可以指导学生在关键词语处适当调节朗读方式:语速上,“转眼间”要快,“慢慢地”要慢;轻重上,“浅蓝、很浅”要轻,“升起来了”要重;语调上,要从平缓到有强弱再到喜悦、兴奋。

新课标在阅读教学板块中规定“有感情地朗读课文”,判断是否达到“有感情”的标准就在于是否建立了学生与文本之间的情感联系。四年级的学生已经具备了感知美好事物的能力,但是在情感表达上离不开教师的引导。对于此学段的学生,有效朗读并不能一蹴而就,他们首先需要感受积淀,其次才能获得情感经验,也就是说,教师应该培养学生“愿意读”“乐意读”的积极性。日出景色是生活中寻常却总被忽视的自然景观,而海上的日出更是许多小学生没有领略过的美景,此时教师便可发挥信息工具优势,合理配置教学资源,将海上日出的景观以视频的方式播放给学生欣赏,努力调动学生的情感体验。学生在初步获取情感体验后,再朗读课文,就能更顺利地调动情感。

教师可引领学生以个别读、齐读、合作读等方式感受课文魅力,在一定程度上发挥学生的主体价值,以阅读支撑情感,为后续的文本阅读理解与写作构建学习框架。

二、紧抓行文顺序梳理语言表达脉络

朗读文本达到熟练领会文意的效果后,学生对行文顺序的理解也就水到渠成了。新课改倡导学生积极参与学习活动、努力自主探究文本信息、培养语文素养和学习思维,所以教师要引导学生根据课文内容梳理语言表达的脉络,在结合文本内容的前提下,以学生为学习行为主体合理设计教学活动,引导学生抓住重点与关键词语自主学习。

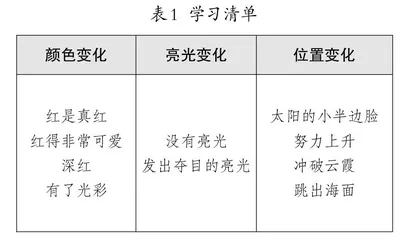

斯金纳认为,自主学习的实质就是操作性的学习行为。在学生对《海上日出》的行文顺序进行梳理时,教师首先需要适当引领,使其明确“晴朗天气”的时候,行文主要以颜色、亮光、位置的变化为中心,由此可知课文的表达脉络紧扣“变化”这一关键词展开。那么如何将“海上日出”不同方面变化的过程理清楚?怎样快捷高效地捕捉重要词句?这就离不开教师的教学设计,对于海上日出三方面的变化,教师可用“学习清单”(如表1)的形式把不同时间下不同状态的日出罗列出来。这种以“清单”形式呈现的教学设计,不仅可以帮助拿到课文无从下手的学生厘清分析思路,还能在引导学生完成学习任务的情况下培养学生的语文思维。面对学生对课文内容理解不到位的状态时,教师还可先带领学生以“颜色变化”部分为例,使之明白“学习清单”的填写方法,再让学生自主完成“亮光变化”与“位置变化”,最后在脑海中形成一套完整的知识体系。这样的教学设计,目的就在于使学生在语文阅读学习中达到“举一隅而以三隅反”的效果。

所以说,学生要有序合理地表达,就需要师生之间以文本为基础,源源不断地将知识内化、吸收、沉淀。《海上日出》里“学习清单”环节的教学设计一方面是为了梳理课文脉络,另一方面是为之后的“小练笔”奠定思维基础。四年级下册第五单元“单元导语”明确指出本单元的学习目标——了解课文按一定顺序写景物的方法,而紧抓行文顺序,明确语言表达方式的教学设计,其实际意义就是为完成教学目标做准备。

三、聚焦阅读知识迁移推进写作生成

基础教育领域中的语文教学通常分为识字写字、阅读、写作、口语交际、综合性学习五个部分,这五个学习维度并不是割裂的,而是系统、多视角和互融的。语文学习是知识“影响”的过程,是一类学习活动对另一类学习活动的知识迁移。教育心理学家皮亚杰指出,学生在学习状态中只有保持对环境的积极反应,才能构建顺畅的认知发展。因此,无论是朗读对学生情感经验的累积,还是合理的阅读教学设计对语言表达的梳理,都是在为“按一定顺序”写作提供生成条件。

小学语文写作第一阶段到第二阶段的要求是递进的,由“写话”到“习作”,从要求学生写自己感兴趣的话到不拘泥于形式地写下自己的感受,学习目标的深入代表着教师的教学设计更应做到活动连贯、有序恰当。雅斯贝尔斯说:“通过具有一定质量的培养过程,扩展意识就得到了陶冶,其中人们也就相应地形成了思维方式和行为方式,而不是仅仅获得具有内涵的知识。”也就是说,陶冶是形成学生思维与行为的必要条件。由此可以引申出,在语文阅读教学中,教师首先要做到的是对学生情感意识的陶冶,尤其是在抒情散文的阅读教学中,情感陶冶是至关重要的一环。只有当陶冶积累到位,从而初步显现语文创作思维雏形时,教学程序才能逐步向下推进。

语文课堂中的习作一般指的是:学生通过一篇课文的阅读学习,积累了一定程度的词句,掌握了一系列的写作方法,从而能够随机地学着写一些片段或段落。学生可能很难一开始就从整体上领悟抒情写景类习作的写作方式,因此教师应该把小练笔拆分成一个个学生能够当堂达成的小目标。比如,让学生说一说文章中哪一句描写太阳位置变化的句子是他最喜欢的,为什么。学生基本上都能说出自己喜欢的句子,教师便可借此机会深入拓展学生的创造思维能力,让学生仿照自己最喜欢的句子说一句或写一句话。此过程就是在为之后的课堂小练笔做语言组织铺垫,学生还能迁移运用以往学过的比喻、拟人、夸张等修辞手法。在完成写作的局部练习后,最重要的是抓住单元习作目标。学生在《海上日出》“晴朗”“多云”“黑云”三种不同情况下日出景色的陶冶之下,可以理解文章是以“日出变化”为创作顺序的;重点抓住晴朗状态下的海上日出来描写;还能从课文第一句“为了看日出,我常常早起”,体会到作者经常在海上观察日出。由此,学生可以明白写景物的方法——按一定顺序、细致观察、抓住特点,并在教师的指导下自主建构景物描写的维度。

学生在教师合理教学设计的引导下对抒情散文有了一定理解,并由此形成知识框架,而这种知识框架可为学生之后的写作问题的解决提供指导。换言之,围绕着“按一定顺序”写作的学习主题要求,搭建写作的脚手架,即以朗读与文本表达为指导,景物写作方法为地基,多维度丰富景物特征的支架式教学程序。

《海上日出》这篇课文能够很好地体现语文阅读教学中的读写结合理念,而“以读促情、以情促写”的设计就是为了将文本中的各个环节相互联系、彼此贯彻、前后衔接起来,以达成各部分的教学目标。新课标对四年级学生的诵读要求是“侧重引导学生在诵读中以体验情感和想象情境的心理活动为通道,达到感受语言、领悟大意的目的”,所以说,对学生而言,唯有多次、有效、反复地诵读文本,才能获得情感体验,才可以积累情感经验。情感是创作的主要源泉,学生的写作离不开教师的启发,只有当学生对课文感悟够深刻的时候,写作才能成为一件自然而然的事情。所以,在摸清楚学生的学习特点,明白学习的连贯性之后,教师的教学活动设计就有迹可循。

(作者单位:陕西省西安市长安区第一小学)