巧用支架落实长课文教学

作者: 彭阿梅

统编版小学语文教材选编了不少内容丰富、信息量大的长课文,教师如果把这些长课文的内容都当作教学内容来教,就有可能使课堂陷入“高耗低效”的状态。因此,笔者抓住长课文的学习重点、难点、目标给学生搭建学习支架,让学生高效、快速地完成学习任务,提高语文课堂教学的质量。

一、借助任务单支架,突出学习重点

长课文的教学不必面面俱到,教师要在深入研读教材、理解教材编排意图的基础上,确立教学的重点内容,并据此设计学习任务单,引导学生落实重点学习任务。

《北京的春节》是六年级第一单元的一篇长课文,本单元的主题是“民风民俗”,语文要素是“分清内容的主次,体会作者是如何详写主要部分的”。这篇课文以热情质朴的笔调写了老北京人从腊月开始到正月快结束这段时间里,家家户户为过年忙活的情景,为我们描绘了一幅老北京的民俗画。

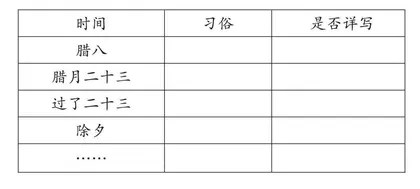

根据以上分析,笔者将本课的学习重点设置为引导学生了解老北京人在春节期间的主要活动情况,学习课文的表达顺序和详略得当的写作方法,并体会这样写的好处。为了让学生在自主阅读的过程中梳理出春节前后的习俗,笔者设计了如下格式的学习任务单。这个学习任务单的设计立足于单元语文要素,引导学生通过抓重点段落和关键词句找出文中的风俗活动,进而把握文章内容。学生根据任务单梳理课文中提到的时间及相关习俗活动后发现,课文分为五个部分:第一部分(1~7自然段)介绍北京的春节从腊月初就开始了以及春节前做的准备,第二部分(第8自然段)描写除夕夜的情景,第三部分(9~11自然段)描写正月初一到十五之间人们的活动,第四部分(12~13自然段)写元宵节的情景,第五部分(第14自然段)写正月十九时的情景。在学生把握文章内容后,笔者问学生:哪几个习俗写得详细,哪几个习俗写得简略。学生根据表格中填写的内容迅速做出判断,不仅理清了文章脉络,把握了课文重点,还培养了边读边思考、记录的习惯。在接下来的教学中,笔者引导学生依据学习任务单重点研读北京春节期间腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、元宵节这几个详写的部分,找出最能表现年味儿的句子,并结合自己过春节的经历,体会北京春节的独特魅力。学生体会到课文抓重点习俗进行描写的方法,深入理解了北京春节的民风民俗,对作者有详有略表达的方法有了基本的认识。此外,学生还通过完成学习任务单了解了中华传统节日、习俗、美食,在潜移默化中感受到千百年来人们对美好生活的向往和追求以及传统节日的魅力,心中的民族自豪感油然而生。

二、搭建问题支架,突破学习难点

教师在教学时除了借助任务单支架突出课文的重点学习内容,还可以依据单元语文要素搭建问题支架,提出能引发学生深层思考的有效问题,引导学生探究文本,突破难点问题。

《“诺曼底号”遇难记》是四年级第七单元的一篇长课文,主要讲述了哈尔威船长在“诺曼底号”客轮遭到猛烈撞击即将沉没之际,镇定自若地指挥乘客和船员有秩序地乘救生艇脱险,自己却随着客轮一起沉入大海的感人故事。本单元以“人物品质”为主题编排了4篇课文,从不同方面展现了人的精神追求和崇高品格。单元语文要素是“从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质”。

根据以上分析,笔者在“品味语言,感受人物品质”环节先采用配乐分角色朗读的方式,引导学生朗读哈尔威船长、洛克机械师、奥克勒福大副三个人物的对话,接着提问:你从对话中感受到船长具有怎样的品质?学生一开始对哈尔威船长这个人物形象的理解并不深入,只认为他忠于职守。笔者针对这个理解难点为学生搭建系列问题支架。首先,笔者引导学生找出课文中船长问的四个问题:炉子怎么样了?火呢?机器怎样?还有多少分钟?然后,笔者要求学生默读思考:你从他们的对话中发现船长在关心什么?学生很快从这几个问题中发现,船长关心火是否熄灭、船还有没有动力,也关心机器的运转情况。笔者继续提问:船长除了关心机器的运转情况,还关心什么?学生不假思索地回答:船长还关心船沉没的时间,他只想抓紧时间救人,却没有关心自己。最后,笔者提问:“根据船长提出的四个问题,你们感受到船长的哪些品质?”学生的答案中有果断、镇定、舍己为人、临危不乱等,此时,船长在学生心目中的形象逐渐高大、丰满起来。借助问题支架,学生在品读人物语言描写的过程中体会到船长忠于职守、镇定自若和舍己为人的英雄形象,教学难点得到突破。

三、借助课后练习支架,落实学习目标

落实长课文的教学目标,教师需要分析长课文的课后练习与单元主题、语文要素之间的关系,引导学生借助练习支架落实课文学习目标。

六年级第三单元的《竹节人》这篇长课文,是儿童文学作家范锡林所写的一篇回忆童年趣事的散文。课文所在单元是一个阅读策略单元,以“根据阅读目的,选用恰当的阅读方法”为语文要素,要求教师根据不同的阅读内容设置不同的阅读任务,让学生在阅读任务的驱动下“带着目的”有方法地阅读课文内容。《竹节人》前的阅读提示提出了三个阅读任务:①写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具;②体会传统玩具给人们带来的乐趣;③讲一个有关老师的故事。课后思考题是:为完成三个不同任务,你是怎样读这篇文章的?阅读提示和课后思考题点明了本课的学习目标与要求,教师可以据此引导学生根据不同的阅读目的,采取不同的阅读方法学习课文。

教学中,笔者先引导学生回顾五年级上册第二单元学过的阅读策略“提高阅读速度的方法”,如集中注意力,不要回读,连词成句地读,抓住关键词句,带着问题读等,让学生用这样的方法快速阅读《竹节人》,整体感知课文内容,梳理文章脉络。学生读后梳理出“做竹节人——玩竹节人——老师也玩竹节人”。在整体感知课文内容的基础上,笔者引导学生分析三个阅读任务的特点并找出文中相应的阅读内容。经过笔者引导,学生发现:第一个任务“写玩具制作指南”侧重于实用,阅读时需要从课文的3~7自然段中提取关键词句来完成;第二个任务“体会传统玩具的乐趣”侧重于体验,阅读时需要从字里行间体会,展开想象,还原当时孩子们玩竹节人的热闹场景,阅读8~19自然段可以完成这个任务;第三个任务“讲老师的故事”侧重于叙事,阅读时需要关注老师没收玩具、玩玩具的内容,可以重点阅读20~29自然段,在把握故事的起因、经过、结果以及相关细节的基础上复述故事。接下来,笔者分小组布置阅读任务,各小组借助课后练习的提示,自主尝试运用不同的方法阅读课文,最后交流学习成果。借助课后练习,各小组学生在确定阅读范围、方法后,通过自主阅读、自读批注等方式很好地达成了本课的学习目标。

(作者单位:应城市实验小学)

责任编辑 严芳