优化单元整体设计,提升学生思维能力

作者: 谢红英【摘 要】 低年级语文教学,教师可从单元整体着眼进行设计,结合课例,从对接单元资源,创设有趣生活情境;开发序列任务,设计思辨活动链;立足学段特点,明晰思辨着力点等角度入手,进行第一学段“思辨性阅读与表达”任务群的实践。

【关键词】 低年级 质疑 思辨活动 思维品质

随着现代社会经济竞争的加剧和全球化的发展,批判性思维成为新时代创新型人才的关键素养,它有利于帮助人们在海量的信息中快速形成观点,并正确地看待、处理问题。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文课标”)不仅把“思维能力”列入核心素养之一,而且在课程内容架构中把“思辨性阅读与表达”作为发展型学习任务群之一,注重对学生判断力的培养及思辨方法与表达的引导。

在低年级该如何培养学生的思维能力?将课程目标、课程内容、教材内容转化为教学目标和教学内容是一个复杂的工程,需综合考虑学习内容、情境、方法和资源等要素,多元融通地设计“思辨性阅读与表达”任务群落地的路径。下面,笔者结合一年级下册第八单元的内容,从情境创设、活动设计及要点推进等维度谈谈具体的实践与思考。

一、对接单元资源,创设有趣生活情境

关于“思辨性阅读与表达”任务群的学习内容,第一学段中提出:“阅读有趣的短文,发现、思考身边的鸟兽虫鱼、花草树木、家用电器等寻常事物的奇妙之处,说出自己的想法。大胆提出生活和学习中遇到的问题,通过阅读、观察、请教、讨论等方式,积极思考、探究,乐于分享自己解决问题的办法,说出一两个理由。”

可以看出,在本学段该任务群主要指向引导学生“发现奇妙之处”“大胆提问”,主要途径是阅读、发现、思考、请教、讨论等,最终指向“说出想法”。

一年级下册第八单元编排了《棉花姑娘》《咕咚》《小壁虎借尾巴》三篇课文,课文的内容有利于激发学生的求知欲,满足学生的好奇心。基于文本资源,围绕“思辨性阅读与表达”任务群的目标指向,对接真实的生活,笔者设计了如下情境,开启单元学习:

月亮会变化,星星会眨眼,鸟儿会飞,鱼儿会游……我们的生活丰富多彩,常见的事物中往往藏着有趣的奥秘,你是不是常常想问清楚这是怎么回事呢?让我们睁大眼睛、开动脑筋,发现身边的“小问号”,然后去故事中读一读,想一想,找一找答案吧。

“发现身边的‘小问号’”这一学习情境,符合低年级学生的认知水平,激发了他们的好奇心与求知欲。他们化身为“小小发现家”“小小科学家”,大胆思考,敢于提问,去发现阅读或生活中的问题,很好地建立了与文本、生活之间的联系,为学习实践活动的开展搭设好桥梁。

二、开发序列任务,设计思辨活动链

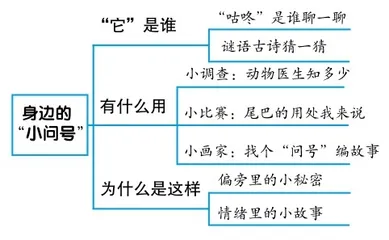

“思辨性阅读与表达”任务群旨在引导学生在语文实践活动中,养成勤学好问的习惯,能有中心、有条理、重证据地表达,培养自己的理性思维和理性精神。基于这一单元的教材内容,笔者认为教学的关键在于激发学生乐于观察、乐于思考、敢于提问的兴趣,增强其独立思考的意识,渗透“查阅资料、请教他人”等解决疑问的方法,培养学生乐于分享解决问题的方法和思考的意识。围绕情境,整合教材与学生生活资源,笔者设计了三大任务、七个活动,让学生在情境与活动中习得思辨技巧,提升思辨能力。

“身边的‘小问号’”学习任务框架图

低年级的学生好奇心强,如果给予提问的机会,那么他们会有无数个“小问号”,并且他们也乐于尝试新鲜的做法。所以,在本单元的学习中,笔者通过一系列的活动,一方面借助文本材料,激发学生对科学和生活的关注,积极发现其奇妙之处,并由课内走向课外;另一方面,引导学生通过资料卡、图画等形式记录他们的探究成果,讲述他们心中的故事,释放儿童的想象力与创造力,从而逐步养成多问为什么、多视角探寻答案的习惯。

三、立足学段特点,明晰思辨着力点

根据语文课标,第一学段的“思辨性阅读与表达”任务群重在引导学生“观察相似事物的异同点”,在多看多问中磨炼观察力和辨别力,并敢于提问,学习说清理由。围绕语文课标要求,在教学实践中,教师应着力培养学生的质疑能力,激发其好奇心,并在表达中锤炼思维品质。

1.建立多维感知,培养质疑习惯。作为发展型学习任务群之一,“思辨性阅读与表达”强调引导学生大胆提出在生活和学习中遇到的问题。低年级学生虽然具有较强的好奇心,但是当面对文本资料时,他们因阅读不流畅等原因,往往不知该如何提问,即无法做到边读边思。所以,教师首先需要帮助学生建立起对文本材料的兴趣,培养学生多维度的阅读感知和思考的能力,从而拉近学生与文本的距离,使学生的思维能快速运转起来,逐步养成“读思并行”的阅读习惯。

在本单元的学习中,任务一“‘它’是谁”,主要以《咕咚》这篇文本为学习材料,重点目标之一就是引导学生通过换位思考、想象等方式,感受并学习边读边思、自问自答的阅读方式。课堂一开始,以观察《咕咚》绘本里小兔子惊慌失措的表情导入新课,学生面对生动有趣的画面,自然产生疑问“小兔子为什么如此害怕”,从而激发了阅读文本的兴趣。

在教学过程中,笔者始终紧扣本任务的目标——引导学生多问为什么,层层推进。整体感知课文后,学生明白“咕咚”原来只是木瓜从树上掉落进河中发出的声音。这时,回到初始问题“小兔子为什么如此害怕”,引导学生通过观察插图、阅读文章,以及换位思考等方式,认识到木瓜很大,从高高的树上掉进湖里,小兔听见的声音肯定很大,而兔子本身胆子很小,由此理解小兔害怕的原因。但有学生马上质疑:“为什么小猴、狐狸、山羊等动物也跟着跑呢?”于是,师生就展开了新一轮的探究。

教师在课堂中始终把学生引向文本,激起他们与文本之间的思维碰撞,并通过视觉和触觉的直观感知,朗读与表演相结合的亲身经历,以及发挥想象的思维锻炼等,获得一种发现问题并解决问题的成功体验。于是,学生学习的兴致高涨。最后,有学生认识到野牛之所以没有跟着一起跑,是因为“它在动脑子,在想‘咕咚’是什么”。至此,文本本身的人文价值和课堂活动追求的育人目标就达成了统一。

2.勾连课堂内外,激发好奇心。虽然学生阅读的兴趣、质疑的兴趣被激发起来,但是这种思考的行为要转化成一种习惯与能力,仅靠课堂实践是不够的。语文课标也提示我们要引导学生由课内走向课外。

本单元的第二个学习任务“有什么用”分为三个学习活动——“小调查”“小比赛”“小画家”,三个学习活动不是截然分开的,而是提供了三种连接课堂内外的学习方式,相辅相成。《棉花姑娘》《小壁虎借尾巴》都属于科学童话,生动有趣的情节里蕴含了一些科学知识,为学生打开了一扇科学探究之门。每一篇课文学完后,教师可以追问:“你知道了什么?还想知道什么?”学生必然会问:“还有哪些益虫、益鸟?它们吃什么害虫?”“是不是每一种动物的尾巴都有它的作用?”“除了尾巴之外,动物的耳朵、鼻子等是不是也有不一样的作用呢?”……此时,教师适时推荐一些书目,布置小调查、制作资料卡等学习任务,就能很好地把学生的探究兴趣由课内引向课外。这既是让学生获得更丰富知识的方式,其实也是在不断巩固思考、探究的学习方式。

笔者利用“语文园地”中的“识字加油站”开展“小画家:找个‘问号’编故事”的学习活动,引导学生去观察、思考身边的常见事物。打破“习以为常”,能从普通的事物中找到兴趣点,这一点对于培养学生的思维敏感度、创新性等都有很大的帮助。而实际教学中,当给予学生时间与平台时,他们思维的火花在相互交流中被点燃。读熟这些词语后,笔者问学生“你还有什么想知道的”。学生一开始是沉默的,但当笔者为他们补充介绍了牙刷的发明过程后,学生的手开始举起,发言也从共性走向个性、由书本走向生活:一开始都在问“梳子是怎么来的”“脸盆是谁发明的”,渐渐地,有人问“谁造出了第一个浴缸”“抽水马桶是谁发明的”“为什么脸盆大都是圆的”“我们的牙膏和爸爸妈妈的牙膏有什么不一样”……于是,“围绕自己感兴趣的问题和爸爸妈妈、老师等一起找一找答案,画一画,写一写”这个作业设计顺势而出。

在探究的过程中,有些学生没能找到确切的答案,但是,答案不是最重要的,重要的是学生对身边事物有了不一样的思考,重要的是他们的探究过程。

3.重视表达训练,打磨思维品质。语言是思维的外显,“思辨性阅读与表达”最终的评价点应落在表达上,从表达中看出思维,从表达中看出逻辑。让学生大胆去说,首先是要说清楚,其次是说出理由。此过程不仅渗透着对核心素养中语言运用、审美创造和思维能力的落实,也渗透着对学生理性思维和理性精神的培养。

本单元学习任务中,主要通过三种方式进行表达训练。第一,在课堂交流环节,本单元重在围绕核心问题寻找材料,形成理由。所以,师生、生生间的交流都要以“敢于说、说清楚、说明白”为努力方向,在此过程中,教师要善于听,善于引导。第二,通过多轮次的朗读内化语言,再借助插图,引导学生复述故事、有序表达。第三,向读学写。《棉花姑娘》和《小壁虎借尾巴》中都有表达句式相似的语段,这样重复性的表达方式提供了表达的支架,有利于低年级学生进行模仿创作。当然,为避免一味模仿带来的表达僵化,教学中除了提供句式,也应用好文本材料,提供相同内容的不同表达形式。所以,就有了“情绪里的小故事”学习活动,学生用不同的句式、语言等讲述自己的情绪。

有梯度的语言训练是思辨的前提,也是思维发展的必经之路。大胆问、说清楚、有理由、说生动,四个拾级而上的要求,体现着低年级学生思维成长的一个个坚实脚印。

围绕“身边的‘小问号’”,建立多维感知,培养质疑习惯,保持儿童的好奇心和求知欲;注重思维训练,引导学生有中心、有条理地表达自己的想法,让思维的火花与有质量的表达相伴相生;在课堂中点燃兴趣、习得方法,在阅读与生活中不断发现,探索无限奥妙。这些正是“思辨性阅读与表达”对低年级学生的巨大意义所在。※

(作者单位:江苏省常州市虹景小学)