基于核心素养的文言文教学三重境界探究

作者: 吴嘉伟【摘 要】 当前,小学语文文言文教学中,仍然存在一些现实困难。立足学生核心素养的发展,教师可开展文言文教学三重境界的研究,从语言价值、文化价值、育人价值三方面入手,进一步加强学生的文化认同,在文言文学习过程中提升学生的核心素养。

【关键词】 核心素养 文言文教学 文化认同

当前,小学语文文言文教学存在的现实困境一方面是教师的“教”,文言文的教学方法亟待与新课改的要求进一步衔接;另一方面是学生的“学”,不仅仅应当注重语言知识的学习,更应当注重文言文背后的传统文化、哲理思辨方面的学习。

在小学语文文言文教学中,语言价值是基础要求,文化价值是深层次要求,育人价值是最终的要求。笔者基于小学文言文教学一线实际情况,以六年级上册《文言文二则》为例,探索文言文教学的三重境界。

第一重境界:以言之美,体悟语言价值

1.落实语文要素,强化理解。教师要基于核心素养的要求,强化学生学习国家通用语言文字的意识。在小学语文文言文教学的第一重境界中,首要关注的是语言价值内容。

以《伯牙鼓琴》为例,本单元的语文要素是:“借助语言文字展开想象,体会艺术之美。写自己的拿手好戏,把重点部分写具体。”在确定了语文要素的重点之后,教师进一步提取文章中的关键内容,从而帮助学生整体感知与掌握课文内容。《伯牙鼓琴》是语文和音乐的融合,题目当中就有一个“琴”字,故事中写到了琴声如同高山流水。《书戴嵩画牛》是语文和美术的融合,题目中就有一个“画”字,戴嵩又是唐代著名画家。从“融合”这个角度来说,这两篇文言文在内容上是生动的跨学科学习。

教学《伯牙鼓琴》时,为了进一步落实语文要素,强化学生的理解,笔者在备课环节就紧紧围绕语文要素进行教学内容设计。在教学时,笔者抓住关键语句,引导学生理解文意、展开想象,感受古人生活的意趣,以此落实“学习语言文字运用”的实践要求。

综上,在文言文教学的第一重境界中,教师应当重视强化文本之间的联系,像叶圣陶先生所倡导的“一字未宜忽,语语悟其神”那样,发掘文言文的语言价值。

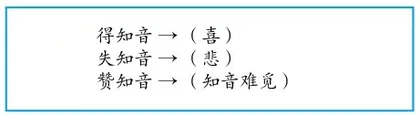

2.立足文本建构,强化感知。首先,关键词和关键句对文意的把握以及主旨的体会有画龙点睛的效果。仍然以《伯牙鼓琴》为例,笔者在教学中以“知音”为关键词,设计多样活动,让学生套用文中的内容,转换语言进行回答。围绕“知音”这一关键词开展对应的情境教学活动,设计板书如下:

结合关键词语,学生更容易体会到文章中人物的心理,从而把握事件的发展过程。因此,教师在开展文言文教学的过程中应当重视文本建构,从而帮助学生梳理作者的写作思路,理清文章的脉络关系。

在《书戴嵩画牛》一课的教学中,教师可针对牧童和杜处士的“笑”抛出话题,进而分析他们笑的原因。这个小牧童是在笑谁呢?这是一个开放性的话题。他可能笑这幅画画错了,原来画家也会出错;他也可能笑杜处士,这是一幅画错了的画,杜处士还把它当宝贝珍藏。分析这个具有开放性答案的问题,有助于强化学生对课文的感知。

其次,借助书面表达开展评价。基于核心素养要求,聚焦学生能力目标的实现,教师应当借助书面表达活动开展对应的评价。比如,笔者在《文言文二则》的教学过程中,使用预习单帮助学生完成自我评价;在学习课文之后,设置了书面表达活动。

笔者为《伯牙鼓琴》设计的课后作业是:“一年之后,伯牙寻访锺子期,看到锺子期的墓碑,在锺子期的墓前破琴绝弦。如果你是伯牙,写出你想说的话,表达对锺子期的情感。形式不限,可以仿写现代诗歌,也可以写文言文。100字左右。”

从学习效果来看,无论是课前预习单,还是《伯牙鼓琴》的课后情境写作,都是借助书面表达开展评价。课前预习单完成之后,小组成员实现生生互评;课后写作完成后,教师针对小练笔进行打分点评和批注。在文言文教学中,教师开展课后总结练习能够进一步加强学生对文言文文本内容的整体感知,并基于人物的心理与形象开展审美创作。

第二重境界:以文化人,挖掘文化价值

1.深化文化认同。文化认同是人类对于文化的倾向性共识。语文课标中指出,要让学生树立文化自信,认同中华文化,对中华文化的生命力有坚定信心。

例如,《伯牙鼓琴》中伯牙的琴技,锺子期的情操、审美、智慧,以及两人对话的语言艺术,都值得学生去学习。因此,笔者利用角色扮演的趣味教学活动,引导学生感知伯牙、锺子期的人物形象,了解他们各自擅长的文化领域,从而读通文言,读懂意思,读出内涵——“高山流水,遇知音”,这是独属于中国人的深情厚谊。于是,中华优秀传统文化传承的种子播种在学生的心田。为了加深学生的文化认同,笔者又出示苏轼《书黄筌画雀》的内容,与学生进行分享交流,增强学生对中华优秀传统文化的感受力和亲切感。

又如,在《书戴嵩画牛》的第二课时教学中,学生已经初步了解杜处士、牧童的不同品质,笔者追问:“当你喜欢多年的画被人怀疑画错了,你感觉如何?”基于生活情境的问题,促使学生思考文中人物品质反映的文化精神,收到了很好的教学效果。

2.拓展文化视野。教师可以利用文言文的故事背景、作者简介、故事出处,进一步激发学生的学习兴趣,拓展文化视野。

例如,笔者在教学《伯牙鼓琴》的过程中,特别介绍了《吕氏春秋》,引导学生关注这样一部能够让我们了解古代社会风貌、价值观的古代文化著作,并通过课外拓展学习的方式,试着去了解《吕氏春秋》中的其他故事。

又如,笔者在教学《书戴嵩画牛》的过程中,有针对性地介绍了本篇课文的作者——苏轼,通过带领学生了解苏轼的生平、成就、轶事等内容,帮助学生积累了一定的文化常识,积淀了一定的文化素养。

文化常识是沟通现代文化与古代文化的纽带,教材中的文言文有着丰富的文化内容,教师可以适当延伸,随文呈现文化常识,从而突破学生理解文言文的障碍。

第三重境界:以理启智,探寻育人价值

1.关注人文主题。立德树人是语文教学的根本任务,也是终极目标。两则文言文中蕴含着不同的人文主题,教师应当明确课文所蕴含的文化主题以及传达的文化精神。

例如,在《书戴嵩画牛》一课的学习过程中,学生内心很可能会产生这样的疑问:“戴嵩是一位大画家,怎么可能会犯绘画上的错误呢?”通过学习课文,学生明白了原来牧童的观察是立足于实践的,从而理解本课的人文主题:实践出真知。

从本课的教学来看,《书戴嵩画牛》一课落实语文要素的目标是在人文主题引领之下实现的。因此在开展教学活动的过程中,教师应当采用不同形式的提问,或者适当转化情境,给学生积极表达的机会,让他们在语言的表述中体会文言文渗透的文化精神,感受中华文化的深奥智慧。

想要进一步凸显文言文的育人价值,增强学生对于传统文化的认识,教师应当关联丰富的资源。文言文孕育了很多成语:夜以继日、道旁苦李、高山流水、守株待兔、自相矛盾……丰富文言文所关联的成语故事内容及其内涵,有助于学生丰富文化语料,积累文化常识。教师还可以适当扩展中国传统文化中的物质文化、精神文化、制度文化、行为文化等方面的内容。例如,笔者在开展《伯牙鼓琴》的教学时,充分利用课后资料袋的延伸内容,与学生一同探讨“知音文化”。《书戴嵩画牛》中出现了“杜处士”一词,这又涉及古代人的称谓文化。笔者向学生介绍:“处士”本指有才德而不愿去做官的人,用我们今天的话说,就是知识分子。杜处士听了小孩子的话,非但没有生气,还“笑而然之”,这就叫处士风度,也是文化人的气度。“处士笑而然之”,这6个字很传神,人物形象跃然纸上。

2.启智感悟哲理。教师可以带领学生借助逻辑思维去推理验证,或者通过品读对话去学习古人的哲学思想。例如,笔者在教学《书戴嵩画牛》的过程中,设置了小组讨论环节,让学生讨论“耕当问奴,织当问婢”的言外之意。学生通过小组合作讨论,从而启智感悟哲理:“要向行家里手请教,实践出真知;艺术源于生活。”

在教学《伯牙鼓琴》时,笔者请学生分别扮演俞伯牙、锺子期,模仿角色语言并设计动作。通过表演,学生加深了对文本的理解,明白了“知音”的含义,即无论伯牙鼓琴表达的是何物,锺子期都能知其志。学生在表演的过程当中既习得语言表达,学会想象说话,同时又学会审美创造。

文言文体现了古人的逻辑思维、辩证思维、创造性思维,是古人智慧的结晶。学生通过读文言、品文言、悟文言,从而实现文化传承,建立文化自信,感悟生活哲理。※

(作者单位:江苏省南京市北京东路小学红山分校)