读写诵一体化教学策略与实践

作者: 周妍 陈维严

【摘 要】 在读写诵一体化理念下,教学设计需要抓住文本特质,以诵为法,通过读诵连通来理解品悟;准确提炼语言样本,由读到写,通过读写联动来迁移建构,真正实现读写诵一体化。

【关键词】 读写诵一体化 文本特质 读诵联通 读写联动

读写诵一体化是以现行小学语文教材为基础,以核心素养养成为目标,运用知识与技能整合和“教—学—评”一致的教学策略。它将阅读、写作、诵读置于整体化的学习状态之中,使三者有机互动,彼此促进,共同提质增效。该教学中,阅读和写作并重,把阅读中的“诵”单独提出,融合听说读写中的“说”的部分功能,意在以“诵”为媒介,通过发声与口头再创作增强记忆和理解,连通阅读和写作。

一、读写诵一体化教学策略

1.语文知识与技能整合策略。认知心理学家从信息加工的角度把知识分成陈述性知识和程序性知识。陈述性知识,说明事物“是什么”“为什么”以及“怎么样”,是学科的静态知识。语文学科的陈述性知识主要包括语言学知识、言语材料、文学文化常识等,程序性知识是人开展语文活动的知识。从听说读写的角度来说,听、默读属于心智活动,是隐性技能;书写、发声是可被观测的显性技能;而诵读、写作则是隐性技能和显性技能的共同作用。语文技能的习得需由浅入深,由简单到复杂,有序进行,方能形成迭代效应。

语文知识是语文技能习得的先决条件,而语文技能的习得则使得知识被深度理解、内化。语文知识和语文技能整合的关键在于程序性知识的掌握和迁移。通过语文技能执行、控制语文学习活动,学生可以精准学习语文知识,再通过长时间、大范围的迁移实践,才能形成语文能力。

在读写诵一体化教学中整合语文知识和语文技能,就是要精准提取教材文本中阅读、写作、诵读的陈述性知识,设计具有真实性、实践性、综合性的语文活动,通过有序列的语文技能的习得,建立迁移通道,运用规则变式形成学生理解性学习,优化认知图式,习得程序性知识,提高读写诵的关键能力。

2.“教—学—评”一致策略。语文课标提出“倡导课程评价的过程性和整体性,重视评价的导向作用”。“教—学—评”一致借助有效的评价来促进学生的“学”,改进教师的“教”,从而落实语文课标要求,培养学生的核心素养。

读写诵一体化需要通过“教—学—评”一致策略来具体实施。在教学实践中,教师设置具体可操作的评价任务和评价标准来促进读写诵一体化目标的准确化、任务的驱动化,并通过教师的“教”和学生的“学”双线交叉行进,让读写诵一体化融合增效。具体来说,教师要明确适切的读写诵教学目标,提供有挑战性的、有意义的任务,推动学生的学习活动,并给出相应量规来调整,达成教学目标;学生则要通过学法的掌握,调用学习资源,在任务的引导和驱动下,经过读写诵的学习活动,建构自己的认知图式,通过成果展示,对照量规来评估、调整自己的学习。

二、读写诵一体化教学策略的实践

下面,笔者以六年级上册《伯牙鼓琴》为例,谈谈读写诵一体化教学策略的实践。

1.细化目标,确定知识与技能,引领读写诵一体化。《伯牙鼓琴》所在单元的人文主题是“艺术之美”,语文要素是“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”,单元习作也紧扣这些内容,要求学生联系现实生活,把自己学习艺术或技能的感悟具体表达出来。根据单元整体要求和课后练习,教师可以将本课要习得的知识和技能确定为掌握文言文诵读的方法:能边听边想象画面,能将听到的声音用文字表达出来,同时感受“知音文化”的美好。

本课的学习目标可细化为:

(1)借助工具书和资料,读准课文,读好节奏,理解文章意思,感受音乐之美,了解“知音文化”。

(2)学会声断气连的诵读方法,并能根据评价量表进行评价。

(3)了解、体会文章用文字表现声音的写法,学着用这样的写法仿写,并恰当评价。

本课学习目标围绕读写诵一体化进行设置,既关注学生由诵读正确到读出文言文的气韵,也关注学生由诵读到理解,由理解到迁移内化的“写”,引领读写诵的有机交融和提升,提高了课堂教学的效率。

2.明晰任务,习得知识与技能,驱动读写诵一体化。教学目标细化后,明晰了通过诵读理解、品读实践、迁移建构的学习任务来达成目标,驱动读写诵一体化。

【任务一:诵读课文,理解意思】

活动1:学生根据工具书和资料自由读,自学后小组交流。

活动2:呈现难读的句子,请学生诵读“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山”。

提取诵读方法:

(1)诵读时要关注文言文语气助词的读法,“乎”表示赞叹的语气,要拉长读,在其后稍作停顿。

(2)要声断气连地读——声音虽断,气息却相连。

活动3:根据评价量规练读,互评。

任务一提取诵读方法,一方面是为了引导学生关注锺子期对伯牙所弹琴声的理解和赞叹,另一方面在于抓住文言文的声律气韵进行诵读表达,培养学生的语感,帮助其体验、品味文本中的情味,达到熏陶感染、潜移默化的目的。诵读方法属于陈述性知识,教师需要通过范读引导学生理解、感悟,并设置相应的评价量规,帮助学生调整自己的练读,形成迁移通道,转化为诵读的程序性知识,掌握文言文朗读技能,从而实现以诵带讲、用诵表意、促进理解的学习目标。

【任务二:品读想象,读写探究】

活动1:品读描述琴声的句子,你仿佛看到了什么样的画面?把你的理解读出来。

活动2:提取写法。用自己现实生活中具体可感的事物的特点来描绘琴声。

活动3:习得以文字描述声音的表达技巧。播放古琴曲《高山流水》,请学生参考评价量表,仿照“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山”的句式写一写。

活动1以诵为法,深入解读文本内容之后,学生再通过诵读表现文字展现的画面,感受伯牙志向的远大,通过读诵的连通,达成理解品悟的目标。活动2引导学生提取锺子期话语中表达琴声特点的方法,即通过想象,用泰山和流水的特点把琴声和志向描绘出来,使其成为可感知的陈述性知识。活动3通过情境化的体验,提供语言样本,引导学生实践运用,转化为写作的程序性知识,掌握写作技能,同时用评价量表来评价、调整写作。实际教学中,学生写出了“善哉乎鼓琴,皎皎乎若明月”“善哉乎鼓琴,坚毅乎若岩石”“善哉乎鼓琴,挺拔乎若青松”等句子,达成了由品读想象到言语实践的学习目标。

【任务三:感悟“知音”,迁移建构】

活动1:品读“方”“少选”“破琴绝弦”“终身不复”,感悟“知音文化”。

活动2:总结,明确用具体事物的特点描绘抽象事物的写法。

活动3:课后,用本课习得的写法,参照评价量表,描述贝多芬的《命运交响曲》并互相评价。

这一任务中,教师引导学生通过“方”“少选”理解锺子期和伯牙的心有灵犀;补充课外资料,感悟这份跨越身份和地位的知音之情在于彼此的相互理解、志向一致;伯牙“破琴绝弦”“终身不复”的决绝做法源于内心的万般悲痛。课堂总结环节,教师明确用具体事物特点描绘抽象事物的写法,并通过课后作业让学生巩固内化,将本课所学到的知识和技能落实到个性化的表达中,实现由读到写、迁移建构的学习目标。

3.“一表二图”,实现读写诵一体化。“一表二图”是读写诵一体化学习与评价的工具,达到让评价可操作,知识与技能的学习成果“可视化”的目标,有效实现读写诵一体化。

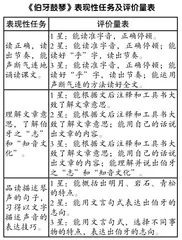

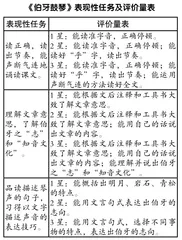

(1)一表,即教学评价量表。语文课标特别关注过程性评价,“重点考察学生在语文学习过程中表现出来的学习态度、参与程度和核心素养的发展水平”。教学中,指令清晰,具有操作性和评估性的评价量规的嵌入,对教学目标、教学任务的实现具有导向和推进作用。依据评价量规,学生可以实现自我指导与监控学习,教师了解学生的学习效果后可以优化、调整教学行为。

本课的评价紧紧围绕读写诵方面的学习目标展开,对课堂的表现性任务设计了可操作的评价量规,让学生学有目标,评有依据,改有抓手,可测量、可评价,让读写诵真正实现一体化。

评价的设计要同时关注评价主体的多元和维度的多样,典型作业评价更是不可或缺。此外,教师还可以设计《伯牙鼓琴》学习状态评价表和作业评价量表,对教师的“教”和学生的“学”进行监测和调控。

(2)“二图”即学生学习本课的物化成果——知识与技能思维导图。基于本课的学习目标,师生可一起设计、总结本课的核心内容与结构图谱,理清知识与技能的内在逻辑关联。根据不同的文本和知识技能点,思维导图可以是归纳总结关系的树形导图,可以是有利于思维发散的辐射状导图,可以是多核心洋葱式导图,还可以是环环相扣的链条式导图等。

读写诵一体化需要运用知识与技能整合策略,建构立体的语文知识网络,提高读写诵的关键能力;运用“教—学—评”一致策略,促进教师的“教”和学生的“学”。且这两个策略不是并行的、线性的机械过程,而是交叉、协作的开放过程。教师进行教学设计时,还需要抓住文本特质,以诵为法,通过读诵连通来理解品悟;准确提炼语言样本,由读到写,通过读写联动来迁移建构,真正实现读写诵一体化。※

[本文系安徽省教科院省级课题“基于家校共育的中小学读写诵一体化实践研究”阶段性成果,课题编号:JK23061]

(作者单位:周妍,安徽省合肥市海顿学校;陈维严,安徽省合肥市经开区教研室)