跨学科视域下的教学资源的整合

作者: 张梦磊【摘 要】 语文课标将第一学段的跨学科学习的内容分为日常生活类和文化活动类,除此之外,跨学科学习的内容还可以从教材中探得,在生活实践中寻得。聚焦学生日常生活中浪费粮食的问题,整合教学资源,开展学习、观察、记录、表达等活动,培养学生节约粮食的意识和习惯。

【关键词】 跨学科学习 低年级 珍惜粮食 资源整合

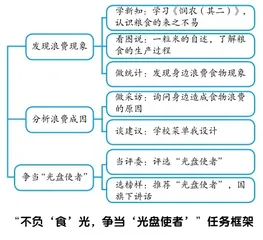

根据一年级学生浪费午餐的现象,笔者设计并实施了以珍惜粮食为主题的跨学科学习活动。考虑到班级学生的现有认知水平,笔者制定了跨学科学习的三大任务(见下图),想以此达成此次跨学科学习的目标——让学生树立珍惜粮食的观念,争当“光盘使者”,从中提高语言文字运用的能力,提升语文素养。

任务一:发现浪费现象

首先,从语文出发,学习古诗《悯农(其二)》,初步了解“粒粒皆辛苦”。其次,通过播放科普视频,讲述粮食的生产周期,让学生了解米饭从种植到可以食用的过程。接着,出示一粒米的生产周期的过程图,让学生排序。排序完成后,请学生根据图片顺序复述一粒米的生产过程。最后,再读《悯农(其二)》,让学生分享对诗的理解和感受,尤其是对农民劳作的辛苦和粮食珍贵的认识,加深对粮食来之不易的认识。

在统计环节,就本班一周的午餐情况进行统计,将每日就餐情况分为“光盘、吃了大部分、吃了一半、吃得很少”四个类别,分别对男生和女生进行统计。一周统计结束后,学生利用数学知识,分别对每个类别的情况和人数进行统计,得出具体数据。接着,根据学生统计的数据,笔者让学生照样子练习说话。

例:我发现,男生饭吃得很多,几乎全都光盘了。

我发现,星期 ,男生(女生) (就餐情况) ,因为那天吃了 (列举菜单)。

我发现, (就餐情况)。

任务二:分析浪费成因

在采访活动中,学生课前采访班级同学或者其他班级同学,记录午餐浪费的原因。课上,六人小组统计分析午餐浪费的原因,再进行全班统计,找一找浪费粮食的普遍原因。在统计后发现,多数学生浪费粮食的原因是觉得学校的饭菜不合胃口,或是认为食堂的菜品搭配有问题。为了解决这一问题,教师将第二个活动设计为“学校菜单我设计”。

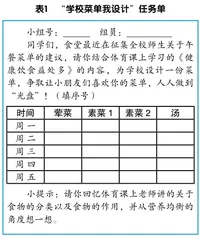

在“学校菜单我设计”这一环节,笔者将学校近一个月的食谱通过图片的形式贴在黑板上,然后通过举手投票的形式让学生选出自己喜欢的菜品,将低于10人喜欢的菜品“淘汰”掉。接着,播放营养师推荐菜品的视频,推选出替补菜品。最后,根据荤菜、素菜、汤三个品类,给每道菜标注序号。学生根据体育学科《健康饮食益处多》这一课的内容,小组合作完成一份菜单(见表1)。

任务三:争当“光盘使者”

在这个活动周期内,每日午餐“光盘”次数最多的同学被评选为班级的“光盘使者”。“光盘使者”上台演讲,向其他同学介绍“光盘”经验以及向同学们提出倡议,说一说为什么要“光盘”。最后,全班推选出演讲最好的同学,由教师向学校德育部门推荐其成为周一国旗下讲话的主讲人,完成“口语交际”的内容。

案例反思

1.立足真实情境,以生为本。跨学科学习离不开“真实”二字,所有的学习应建立在真实情境的基础之上。午餐的粮食浪费问题,既是学生日常生活中发生的,也是社会热点问题。因此,在寻找低年级语文跨学科的主题时,教师除了从日常生活类和文化活动类入手,也可以从贴近低年级学生生活的社会热点问题入手,从教材中找到依据和来源,勇敢地设计并实施。

除了真实情境,教师还需从学生的学情出发,设计符合学生年龄特点的情境。在任务一统计午餐情况中,笔者原先想让学生走进食堂统计全校就餐情况,后来考虑到学生实际学情,改成从本班级浪费的现象入手,让学生观察自己班级的浪费现象,接着出示由教师统计的全校就餐情况的结果,从而降低任务难度。

2.回归语文本位,勾连有度。《〈义务教育语文课程标准(2022年版)〉解读》(以下简称《课标解读》)中提出:“坚守语文学科本位,在跨学科视野中仍然要聚焦提高学生的语言文字运用能力。”[1]特级教师姜树华说过:“语文的跨学科学习首先具有鲜明的语文学科性,从语文学科出发,再回到语文学科。”[2]因此,语文无论与哪门学科勾连,都不能脱离本位。

例如在任务一中,笔者用“我发现, ”等句式让学生练习说话,回归语文,让学生学会用普通话流利地表达。

在“学校菜单我设计”这一环节,笔者最初准备将学校一个月内的28道菜品标注序号提供给学生,方便学生设计菜单时直接填入序号。笔者后来认识到,一年级学生刚刚学完拼音,正是运用拼音的好时机,不认识的字的拼音还能在小组讨论中解决。于是不用序号,改为每道菜用拼音加配图的形式呈现。

不管跨学科学习如何和其他学科勾连,最本质的还是语文本位,不能丢了语文味。

3.重视评价功能,关注成长。《〈义务教育课程方案(2022年版)〉解读》提道:“评价旨在促进学习,评价的核心伦理在于让学生受益。”[3]在《课标解读》中,跨学科学习的评价内容被划分为评价取向、评价证据、评价主体、评价重心四个方面。在笔者的实践过程中,评价取向、评价证据两个方面完成得较好,例如整体评价以鼓励为主,充分肯定学生的想法和创造,也引导学生自主反思;同时,以每个任务、每个活动划分评价标准,依据学生的成果进行评价。

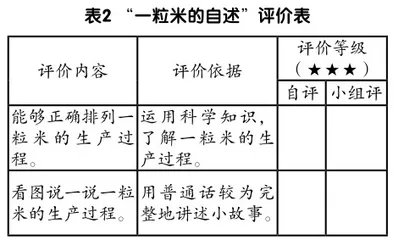

(1)评价要及时。一年级学生积极主动性较强,十分愿意配合教师的各项活动,教师要善于抓住这一年龄特性,和学生“双向奔赴”:对于任务中的每一项活动,都要给予及时评价,调动学生的积极性,鼓励学生学会表达、敢于表达,提升语言文字运用的能力。例如,在任务一活动2看图说故事中,笔者设计了这样的评价表(见表2):

其中,“评价依据”一栏是教师设立此评价表的依据,在学生的评价表中不呈现。评价内容的第一条检验是否达到了科学学科的教学目标,第二条则是从语文出发,评价学生是否具备较好的语言表达能力。语文课标第一学段的目标要求中对于“表达与交流”指出:“学说普通话,逐步养成说普通话的习惯,有表达交流的自信心”“能较完整地讲述小故事”。[4]评价内容的第二条遵循语文课标要求,力求在评价中提升学生的语文素养。

通过及时评价,大多数学生都在“能够正确排列一粒米的生产过程”中得到三星评价,学生也因此找到了自信,在探索中感受到求知的快乐。

(2)评价要多元。《课标解读》中指出:“从评价的主体看,教师可以针对主要学习环节和内容制定评价量表,邀请相关学科教师、家长、社会人士参与评价,充分体现鲜明的主体多元性。”[5]在此次的跨学科学习的案例实施中,笔者主要实行的是自评、小组评以及教师评价,其实还可以在相关跨学科领域邀请相应学科老师,甚至是家长参与评价,专业的学科评价更具指导意义,也更能助力学生核心素养的提升。

(3)评价要全面。在此次跨学科学习的过程中,学生完成的情况较好,在午餐就餐中基本做到“光盘”,但是在这段跨学科学习结束之后,有部分学生再次出现浪费粮食的现象。于是,笔者开始反思哪个环节出现了问题,导致学生没有坚持下去。在询问部分学生后得知:原来在家庭生活中,少了督促和评价,学生浪费的现象又复现了。

因此,评价还应该打破学习场域的壁垒,拓宽学习界限,将课堂学习延伸至家庭生活中,加强家校联系,让学习的发生不受地点的限制,不受时间的约束,达到横向和纵向的交融,让学习持续地发生。

此次跨学科学习以真实情境为基点,从日常生活出发,关注社会热点问题,帮助一年级学生发现就餐中出现的浪费粮食的问题,分析浪费粮食的原因,用“光盘”行动促进学生争做“光盘使者”。同时,在这一过程中,教师将各类教学资源进行整合,使学生的语言文字运用能力得到发展,语文素养得到提升,也为培养他们的社会责任感奠定了坚实的基础。※

参考文献:

[1][5]郑国民,李宇明.《义务教育语文课程标准(2022年版)》解读[M].北京:高等教育出版社,2022:205,209.

[2]姜树华.从语文“跨出”,向语文“跨回”:读《义务教育语文课程标准(2022年版)》中的关键词“跨学科学习”[J].小学语文教学.2022(34):4-8.

[3]崔允漷,王涛,雷浩.《义务教育课程方案(2022年版)》解读[M].北京:北京师范大学出版社,2022:197-199.

[4]中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:8.

(作者单位:南京师范大学附属中学黄山路小学)