经典寓言“教—学—评”良性互动的教学探究

作者: 张伏平“教—学—评”一体化是语文教学的方向标之一。那么如何依据《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”),通过统编版教科书中经典寓言的教学,建设以素养为导向的“教—学—评”良性互动的课堂呢?笔者通过实践研究,认为以“培养五层次阅读能力”为导向,探寻有效策略与方法,促进“教—学—评”良性互动,可以真正做到“教”学生读懂故事,明白道理,并内化寓言学习方法为应有的阅读素养,使经典寓言教学发挥更大的功能与价值。

一、面向学情,推动“教—学—评”良性互动

新课标指出,教师要“综合考虑教材内容和学生情况,设计不同类型的学习任务,依托学习任务整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,安排连贯的语文实践活动”。因此,一节语文课,必须是统编版教材编写理念、内容与学生语文学习需要的和谐统一。教师应紧扣单元“人文主题”和“语文要素”,以培养“五层次阅读能力”为导向,结合单元导语、课后思考题,深入解读教材,设计预学导测,引导学生自主预学,并通过定量分析,有效统整“目标”与“学情”,并以之为起点,细化教学预设,精准定位教学目标,帮助学生摆脱被动接收信息的“陷阱”,实现经典寓言“教—学—评”的良性互动。

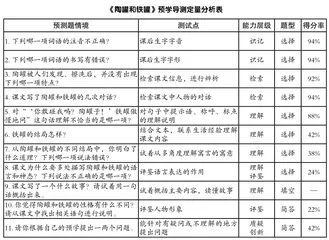

我们对《陶罐与铁罐》进行了预学导测,通过分析预学导测数据,不难看出,学生对第8题和第10题的得分率都很低,有76%的学生不能理解关键词句的表达作用;有78%的学生无法正确把握人物性格,并寻找相关依据(语句)说明理由。这恰恰说明,中年级学生需要在理解与评鉴能力上得到有效训练与提升,与新课标第二学段“阅读与鉴赏”的要求相一致。因此,课堂教学应该把重点放在理解、评鉴课文语言表达和人物形象上。此外,62%的学生无法明白陶罐和铁罐的不同结局中蕴含的道理;58%的学生不能提出相对有质量的问题,或者总是明知故问。鉴于此,教师可以将本课教学核心定位为“评鉴策略教学”,借助神态和语言描写的句子,带领学生梳理人物的情感线,深入理解内容,进而评鉴陶罐和铁罐的性格特点,最终明晰人物形象,并以此设计本课寓言教学的核心目标,引导学生参与一系列“评鉴”的语文实践活动。

二、聚焦文本,增进“教—学—评”良性互动

在一篇经典寓言中,可教、可学的内容十分丰富。教师要明确寓言文本的个性化特点:故事是载体,是具体的;寓意是内核,是抽象的。因此,聚焦文本,锁定文本表达的秘妙,教师合理组织学习任务群,并进行有针对性的教学,可以事半功倍。

如教学《陶罐和铁罐》,教师可依托“结合课文中描写陶罐、铁罐神态和语言的语句,说说陶罐、铁罐的性格有什么不同”这一训练点,借助“奚落”一词,引导学生画出陶罐和铁罐的一系列对话。这一系列对话是本文学习的重要内容,但是对于这些内容的学习,教师应尽量避免逐句提问、逐句分析的方式,使学生陷入烦琐的分析中。相反,教师应该树立范本教学意识,以陶罐和铁罐之间的对话作为典型的表达范本,引导学生以表格的形式梳理四次对话,进而通过创设情境,让学生反复朗读,对比异同,整体感知、品鉴铁罐语言的变化,再对比、品鉴陶罐和铁罐言语中的不同,潜移默化地感受陶罐和铁罐这两个鲜活的形象——傲慢的铁罐和谦虚的陶罐。这样,在学生整体感知的基础上,教师依托具体可学的“对话”,搭建了有效的“教—学—评”良性互动支架,即基于“表达”的学习任务群,从而促进学生多层次、多角度地感受、理解关键词句表情达意的作用,为后面揭示寓意做好扎实的铺垫。

叶圣陶先生曾说:“教材无非是个例子。”把《陶罐和铁罐》当成例子,教师让学生聚焦经典对话,让不易察觉的语言形式在文本学习的思维碰撞中浮现,有益于学生理解与评鉴陶罐和铁罐的性格,明晰人物形象,激活生活体验,助力分角色表演。这既增进了“教—学—评”的良性互动,增强了学习任务群之间的关联,又直指核心素养的培养。

三、指向单元,催化“教—学—评”良性互动

统编版小学语文教材凝聚了诸多专家、学者以及一线教师的智慧,打造了“人文主题”“语文要素”的双线组元文本结构,指明了语文的育人价值和学科属性融为一体的方向,构建了“教读—自读—课外阅读”三位一体的阅读学习体系。因此,我们的教学要聚焦单元教学目标,统整单元“使命”,实现“教—学—评”良性互动。

《陶罐和铁罐》一课所在的单元以“寓言故事”为主题,编排了四篇寓言故事——《守株待兔》《陶罐和铁罐》《鹿角和鹿腿》《池子与河流》,主要的教学目标是“读寓言故事,明白其中道理”。教师可以根据单元语文要素和文本的特点,统整寓言故事单元教学的目标,串起语文教材中寓言故事单元精读课文、略读课文教学的链接点和课外经典寓言学习的能力点,将本课定位为教学核心,以“读懂人物特点,理解其中道理”为教学的核心目标,引导学生在读懂寓言故事的基础上,通过创设情境,激活生活体验,助力角色表演、朗读等方式,直观把握人物性格,进而评价人物形象,接着以此为基础,引导学生从“陶罐”“铁罐”和旁观者等不同的角度去明白其中的道理。随后,及时拓展“阅读链接”——《北风和太阳》,教师通过引导,让学生在陌生情境的自主阅读实践中,直接尝试运用多种理解寓意的方法解读文本,形成阅读理解文本的能力。

本着“得法于课内学习,运用于陌生情境”的原则,教学《陶罐和铁罐》后,教师可以先引用著名儿童文学家严文井先生对于寓言故事的精辟阐述,再把本课教学引向推荐阅读寓言故事集:《伊索寓言》《中国寓言故事》《克雷洛夫寓言》《拉封丹寓言》。这样,以教材为“引子”撬动学生整本书阅读,构建学习任务群,形成“语言生活圈”,让学生真正实现由一篇向另一篇,由一篇向多篇,甚至多本书阅读拓展。

把教材当“引子”教,要精心选择选文与全文的链接点,更要使选文与单元的链接点相吻合,紧扣学生的生活,让学生变“要我学”为“我要学”,变“做语文作业”为“用语文过生活”,从而催化“教—学—评”的良性互动。※

(作者单位:福建省福安师范学校附属小学)