浅谈小学低年级学生朗读指导目标与策略

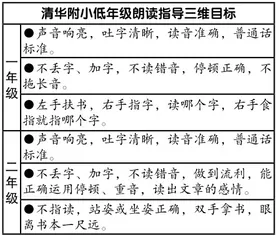

作者: 贾晶一个好习惯往往开始于最初的学习阶段,好的开始意味着成功了一半。低年级学生刚刚走进学校的大门,培养其朗读能力刻不容缓。在朗读指导这一环节中,哪些因素需要我们重点把握?哪些又需要降低比重呢?清华附小的教师在理解语文课标的基础上,将朗读指导中的三维目标融入具体的实施策略中,用以指导低年级学生朗读。

教师的朗读指导应根据不同文章的具体情节、题材、体裁、背景进行调整。每篇文章都需要教师悉心分析与指导,让学生深入体会文章的情感。这需要教师对朗读目标有设计,力求让学生通过快速、透彻地朗读来达到理解意思的目的。根据实际教学中存在的问题,笔者总结出“朗读指导七步法”,对朗读目标以及指导的过程与策略进行详细阐述。

一、解决字词关,多种方法朗读,是读好课文的前提

在教学过程中,教师把重点、难点词语选出来,先让学生借助拼音自读,接着采取多种方法朗读,如指名读、男女生读、开火车读等,学生在一遍遍朗读的过程中,认识了生字,拦路虎解除了,再读课文便流畅多了。比如教学《秋天》一课,朗读之前,教师先让学生读词语“天气、树叶、大雁”等,慢慢将词语读熟。对于难读的长句子也可通过这种方法,教师先让学生反复朗读,直到读熟为止。一篇课文解决了重点词句,学生再读课文的时候都能做到通顺、正确。

二、找出难读、学生易错点,多加练习

教师课前须在备课中多下功夫,全面解读课文,找出学生易读错的地方和难读的部分,重点指导朗读。比如教学《秋天》这一课时,应注意“一”的变调。“一”组成不同的词会出现不同的声调,对于一年级学生来说是个难点。教学时,教师可以让学生借助拼音读准“一”的变调,如果学生读错了,再提示学生借助拼音再读。学生自己发现问题并改正,才是更好的学习方式。接着,教师把带“一”字的词全部找出来,如“一会儿、一片片(二声)、一群(四声)”等,指导学生归类识记,集中朗读。有了这个环节,学生再读课文就会读得流畅、准确。

三、读好轻声,扫清朗读过程中的障碍

教师应带领学生对易错点进行重点标注,比如轻声的读法。以《秋天》第1自然段为例,教师可以先范读,学生跟读,引导学生体会“叶子、凉了、黄了、来了”这几个词语两个字前后轻重的变化,学生体会后再听教师范读。然后,教师引导学生发现并总结:后面一个字声音要读得很轻,这就是轻声的读法。接着,通过训练巩固轻声的读法,在幻灯片出示这几个词的时候,用颜色区分前后字,提示轻声词的读法,或者用三角号标注读音轻的字。这样,当学生再次阅读课文时,他们就会注意到词语读法的细微差异,久而久之,就能学以致用。

四、遵循学生发展规律,循序渐进指导朗读,激发兴趣

一年级学生识字不多,想读好一篇课文不是件容易的事。教学过程中,教师应遵循学生的学习规律,循序渐进指导朗读。

教师可以采取学生喜欢的方式,激发学生朗读的兴趣。比如,笔者在教学时采取比赛的方式,以“我是朗诵小能手”“我是小小朗读家”等形式鼓励学生朗读。学生还可以把朗读好的作品以录音或视频的形式发到班级群中,让同学评价,并投票选出最佳作品。在笔者的鼓励下,学生朗读的欲望被激发,争先恐后地将自己的朗读作品发到群里。学生在这种氛围下热情高涨,激发了朗读的兴趣。

五、注重教师范读

对于低年级学生来说,教师范读非常重要。当然,示范也是讲方法的。例如,教师可创设适当的情境,让学生亲身体会,产生共鸣,再用语言和行动表达出来。所以,教师范读是提高学生朗读水平的关键,这也对教师的朗读水平提出了更高的要求。

一年级学生是初生牛犊,爱表现,而且不服输。针对这一特点,教师要创设学生学习的舞台,让其尽情发挥。每次先让学生朗读,不论他们读得如何,都应以鼓励为主,再委婉指出他们的不足。这个时候,教师举手说也想读一读。教师读完,请学生评价。学生纷纷评价道:“老师加上手势朗读,声情并茂;老师读得语速不快不慢……”接着,教师引导学生学习运用手势朗读的方法。学生模仿教师的样子练起来,读得朗朗上口,节奏感极强。

六、借助学生互评指导诗歌朗读

以教学二年级下册《悯农(其一)》为例,笔者先让学生自己借助拼音大声朗读。很多学生上课前已经会背这首诗了,有一位同学大声说:“老师,我不用看拼音也会读,而且还会背呢!”笔者夸奖后请他背诵。结果他大声背起来,连停顿都没有,同学们哄堂大笑。看来,其他同学知道他这种背诵方式不合适。于是,笔者请其他学生说说这位同学背得怎么样,学生七嘴八舌、议论纷纷。笔者抓住契机指导:“看来快不等于背得熟练,同学们赞同这个观点吗?”学生异口同声地说:“同意。”笔者顺势问道:“谁能慢点背一背或者读一读呢?”有一位同学自告奋勇上前朗读,读完后,其他学生纷纷举手发表意见:读得太慢,读得不熟练。本节朗读指导课就这样让学生找出问题,解决问题。学生逐渐明白,朗读首先要读熟练,在熟练的基础上学会停顿,有了停顿再注意理解。只有将这三部分按部就班地做到,并融会贯通,才能读好、背好诗歌。

七、情境理解文意,帮助学生朗读

为了指导学生朗读,笔者在教学过程中创设情境,让学生亲身体会,理解文意。比如为了读好《悯农(其一)》,教师首先出示农民伯伯弯腰在田间插秧的图片,问学生农民伯伯在干什么。随后,教师让全体同学起立、弯腰,体会播种的辛苦。教室一转眼成了广阔的田野,笔者和学生一起来到田间,开始播种了。学生弯腰插秧,一株、两株、三株、四株……到了二十株的时候,有的学生开始窃窃私语:“好累啊!腰酸,汗都流下来了。”笔者提问:“同学们,农民伯伯从田头忙到田尾,而插秧只是第一步。一望无际的稻田里,农民伯伯戴着草帽,弯着腰,灌溉、施肥、除草、洒农药,每一步都要弯着腰一点点完成。看到这里,你们想说什么?”学生体会到了农民伯伯的辛苦和粮食的来之不易。笔者继续带领学生观看丰收时农民伯伯忙着收割、晾晒稻谷的照片,将朗读教学置于情境之中,带给学生深刻的印象,助力学生朗读水平的提高。※

(作者单位:山东省东营市胜利实验小学)