融入生活,提升小学数学教学质量

作者: 韩徐随着教育大环境的不断变化,将生活融入课堂教学,生活化讲授数学理论知识受到广大教师的欢迎。数学知识与生活息息相关,数学源于生活、运用于生活。生活化教学能将复杂难解的知识简单化,能促进学生对数学知识的进一步理解与运用。基于此,本文将对小学数学教学中融入生活化教学进行探究。

一、课堂讲解,引入生活案例

课堂讲解是教学最重要的一环,教师讲解得好,学生理解起来才不费劲,才能一点就通。这样,教师教起来轻松,学生学起来也得心应手。在课堂讲解过程中引入生活案例,不仅能活跃课堂气氛,还能将教学变得趣味化,激发学生的学习兴趣,让他们持续集中精神学习。

例如,教学《认识人民币》时,教师就可以准备一些钱币给学生观察、认识。教学前,教师准备了五角、一元、两元、五元、十元、二十元、五十元、一百元的钱币教具,讲解时教师配合教具,让学生触摸、观察人民币,还可以说一个钱币数字,让学生拿出相应的钱币,加深学生对钱币的认识,进而认识这些与生活息息相关的钱币,这样再学习人民币的相关知识就会简单许多。

在学生认识了人民币后,教师可加入钱币之间的兑换、加减运算等知识的讲解。教学时可引入以下生活案例:

冬冬妈妈叫他买酱油,给了他一个钱包。钱包里有两张10元、一张5元的钱币,请问钱包里一共有多少钱?如果把这些钱都换成5角的,能换多少张?超市里1瓶酱油卖9元,冬冬需要买2瓶,钱够吗?买完酱油后钱包还剩多少钱?

学生充分利用本节课学习到的知识,认真计算,解决问题,最后得出正确答案。这样辅以生活案例的教学,让学生快速了解了人民币的基本特点,知道了人民币的面值,并掌握了它们之间的换算关系。这样的生活场景学生经常会遇到,教师通过生活场景进行钱币间的兑换、加减运算的讲解,由学生熟知的事物过渡到数学知识点的学习,能激发学生的学习兴趣,引导他们将理论知识联系实际生活进行思考,能帮助他们更快、更扎实地掌握数学知识。

二、立足教材,挖掘生活素材

数学教材中有很多背景材料都能引导学生将数学与生活联系起来,但在实际教学中,有的教师往往觉得这些内容无关紧要,直接进入重要知识的讲解环节。其实教材中的很多背景材料就是帮助教师在教学时通过学生熟知的事物引入课堂知识,从而起到激发学生学习兴趣、提高课堂教学效率的作用。因此,教师要立足教材,挖掘教材中与教学内容相关的生活素材,在生活元素的辅助下教学,帮助学生建立全新的、正确的数学认知。

例如,教材中的《厘米和米》《时、分、秒》《观察物体》等知识都蕴藏着大量的生活素材,教师可以挖掘其中有趣的几种,辅助教学,帮助学生快速理解新知识点。如在《厘米和米》的教学过程中,教师可以让学生用尺子量一量书本、桌子、文具盒、笔这些常见的物品,初步认识厘米和米。还可以让学生通过估算一些物品的长度,形成初步的估算意识,如估算多媒体屏幕的宽、黑板的宽、教室门的宽、课桌的宽等,然后请两名学生代表分别量一量估算的物品,看是否估算得准确。在生活中,人们不可能时时刻刻带着米尺,那么就需要运用其他方法进行估算,如伸开手臂的长度差不多是一米,每走三步大约是1米……学生可以运用这些方法,估算生活中一些物品的长度,如估算路边停车位的长度、窗户的宽度、超市大门的宽度等。在测量活动过程中,学生掌握了更多的测量方法,认识了长度单位“米”,体验了学习的乐趣,感受到数学与生活密切相关,课堂上学习到的知识能够运用到实际生活中,有效解决了实际问题。

三、创设情境,营造学习气氛

小学生的理解能力、问题分辨能力有限,面对复杂难懂的数学知识时,会显现出无法理解知识内涵、不能灵活运用知识解决实际问题等问题。因此,在教学过程中,教师可以利用数学与生活息息相关的特点,讲解数学知识点时,创设与之相关的生活情境,营造在生活中学习数学的氛围,以情境为媒介传递知识,带领学生探索数学的奥秘,让学生爱上学习、享受学习。

例如,教学《位置与方向》时,教师可以创设以下生活情境,学生便能更快投入学习,从生活情境中学习数学知识。

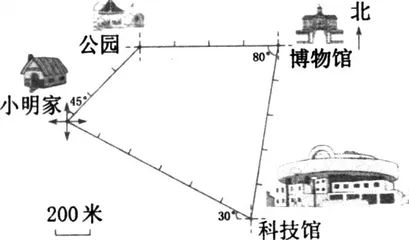

在一个公园的大树下,埋藏着一个神秘的宝藏。如果你有足够的信息、智慧、勇气就能找到它。线路图如下:

生1:从科技馆出发,先往东南方向走1200米,来到小明家,再往东北走600米到公园,寻找大树。

生2:从博物馆出发,只需向西走800米就能到公园,寻找大树。

教师根据学生以前学习到的知识,结合生活实际和线路图,利用方向和距离知识带领学生来到公园大树前,并适时引入《位置与方向》新知识教学。此外,教师还可以给出动物园导游图,让学生介绍园中所有场馆,分别都在什么位置。

结合生活情境,学生在描述行走线路时辨清了方向,并能有条理地描述,掌握了位置与方向的新知识。借助寻宝藏、逛动物园情境进行教学,不仅能激发学生的学习兴趣,还能在描述方位的过程中唤醒学生旧知,使其自然而然地进入新知的学习中。

四、组织实践,拓宽学习空间

如果说创设生活情境能让学生快速进入新知的学习,那么组织生活实践就是在此基础上提高学生学习的实践效果。通过生活实践,学生能提高自身的知识转化能力,提升用知识解决问题的能力。学生是学习的主体,如果教师在教学中给学生创造实践机会,学生不但愿意积极参与,还能在探索中掌握新知,更能将知识运用能力上升到另一个高度。具体教学时,教师可以根据教学内容,围绕学生比较熟悉的生活场景设计题目,如购物、指示方位、图形辨认、认识时间等,这些内容学生都很熟悉,教师设计相应的应用题,学生尝试调动学习经验进行解答。如此,学生的学习空间就拓展到生活中,他们能运用数学知识解决更多的生活问题,在理想结果和实践中建立学习自信,进而形成良好的学习态度,逐步提升学习效果。

例如,教学《认识图形》时,教师可准备一个贴着不同图形的魔方,转动魔方会自动拼成不同图形。教师转动魔方,拼成长方形,问:“这是什么图形?”学生观察并回答:“长方形。”教师再次转动魔方,拼成三角形,问:“这是什么图形?”学生观察并回答:“三角形。”接着,教师将魔方交给学生,让学生也尝试拼出不同的图形。这样,只需花几分钟,学生就牢记了几种图形的特征。然后,教师让学生准备一张长方形的纸,观察长方形一共有几条边。此外,还可以让学生在教室的物品中寻找不同的图形,如黑板、桌子、文具盒、书本等都是什么形状的?列举出生活中见到的三角形、长方形、正方形物品。通过学生的亲身参与和体验,不但加深了学生对图形的理解,还激发了学生的学习兴趣,拓宽了学生的学习空间,培养了他们的空间感,为以后的空间数学学习打下基础。

小学数学密切联系着学生后续的数学学习,把生活融入数学课堂教学是一种新的尝试。在课堂教学中运用学生熟知的生活事物,能激发学生探索的欲望,增加课堂教学乐趣。开展生活化教学,可以让学生在生活中理解知识,提高知识运用能力,进而从整体上提高他们的学习能力和数学综合素养。

(作者单位:江苏省淮安生态文化旅游区实验小学)

(责任编辑金灿)