立足美学视角,构建精彩小学数学课堂

作者: 沈小军数学是小学阶段非常重要的一门学科。教师不仅要传授给学生知识,还要培养他们的审美素养,让学生发现数学之美,拥有欣赏美的意识。因此,现阶段的数学教学中,教师应深研教材,精心设计教学流程,让学生在获取数学知识的同时,领略数学之美,助力学生形成审美意识。

然而,在传统的数学课堂教学中,很多数学教师的教学方式相对单一,只注重知识技能的传授,而忽略了美的因素。这导致学生的审美素养发展受限,未能取得应有的教学效果。当前的课堂教学倡导“五育”并举,教师应主动寻找美学与数学课堂教学的契合点,注重美育资源的灵活应用,帮助学生感受数学的奇异美、和谐美、简洁美,丰富他们的学习体验,全面增强审美意识。

一、挖掘教材,彰显文化之美

数学是一种文化,也是人类智慧的瑰宝。学生学习数学的过程也是进行文化传承的过程。挖掘和传授数学文化可以让学生受到人格教育和品行教育,获得独特的艺术感受,形成良好的道德品质。然而,传统教学中,教师通常采用注入式教学模式,只注重知识的讲解,而忽视了数学文化的渗透,导致学生的数学学习过程不够完整。因此,教师应该优化传统的教学方法,精心研究教材,挖掘数学文化,并将其与数学课堂融合,增强数学课堂的感染力,让学生在探索数学知识的过程中获得美的熏陶,更好地培养学生的人文素养和数学素养。

例如,教学“圆的周长”一课时,学生运用“绕绳法”和“滚动法”测量出了圆形物品的周长后,教师继续让学生测量圆形物品的直径,然后用相应的周长除以直径。在此过程中,学生发现圆的周长是它直径的三倍多一些。基于此,教师引入圆周率,引导学生推导出了圆的周长计算公式。随后,教师拿出了《圆周率的历史》一书,学生很纳闷:“圆周率,值得写一本书让人阅读吗?”于是,教师向学生介绍了圆周率诞生的时代背景,以及古代数学著作《周髀算经》有“周三径一”的记载。大约1500年前,我国古代数学家祖冲之推算出圆周率大约在“3.1415926到3.1415927之间”,成为世界上第一位将圆周率的值精确到小数点后7位的人,让学生大开眼界,佩服古人的聪明才智,身为中国人的自豪感油然而生。

可见,教师应注重应用数学文化,并将其融入课堂教学,用数学文化滋润学生的心灵,帮助学生探索数学知识、感受数学的文化之美,真正让美内化为学生的内在品质,从而进一步理解数学、热爱数学。

二、兴趣引领,强化审美素养

兴趣是学生求知的原动力,没有兴趣的学习一定是低效的。处于小学阶段的学生,活泼、好动,注意力易于分散,他们对趣味性的学习活动,更愿意参与其中。在小学数学教学中,如果教师一味地为学生讲解数学知识,很难激起学生的学习热情,学生课堂参与性不强,难以透彻、深刻地掌握所学知识,无法实现预定的学习目标。对此,在数学课堂教学中,教师应注重趣味性学习活动的引入,挖掘美学素材,让学生积极投入审美学习活动,体会到数学的美感,达到美化学生心灵和行为的目的。

例如,教学轴对称图形相关知识时,教师在屏幕上出示了蝴蝶、故宫、窗花、五角星等图片,这些图形学生都很熟悉,自然可以引发学生的学习兴趣。然后教师提问:“大家认识这些图形吗?他们有什么特点?”学生纷纷说出了自己的想法。在此基础之上,教师为学生提供了印有这些图形的纸片,让学生动手折一折、比一比,看看有什么发现。学生操作后,认为这些图形对折后,两边都一样,它们都是对称的,感受到图形的对称之美。于是教师因势利导,解释轴对称图形的概念,并且让学生说一说,在生活中哪些地方用到过轴对称图形,有着怎样的美感。

数学是深奥的,也是枯燥的,学生对其很难产生学习的欲望。教师应注重从美学的角度开展教学,调动学生的审美活力,加深其对所学知识的理解,更好地凸显数学的美学价值,提升课堂教学效益。

三、巧设问题,启发审美思维

问题是数学的心脏,是促进学生思考的“助力器”,也是教师组织课堂教学的重要载体。对教师而言,问题可以检验学生学习数学的效果,以便及时根据反馈,为学生查漏补缺;对学生而言,优质高效的问题,可以帮助学生指明思考的方向,加深对所学知识的理解,享受数学的美,培养他们的审美思维。而数学之美是内在、本质的美,与其他学科的美有着本质的区别,对此,教师应根据所教知识点,巧用问题资源,引导学生自主探索,促使学生在解决问题的过程中,体验到数学的简洁之美,掌握审美的方法。

例如,教学周期现象时,教师出示问题:“为了迎接国庆,杏林大道一旁插着小旗,按红旗、红旗、黄旗、黄旗、蓝旗、红旗、红旗、黄旗、黄旗、蓝旗……的顺序排列,如果这样排列,第42面是什么旗?”学生思考后,想到了不同的解决方法:

生1:画图,按上面的顺序,一直画到第42面,就可以知道是什么颜色。

其他学生肯定了这样的做法,但是觉得非常麻烦,耗时也比较长。

生2:用文字表达,红、红、黄、黄、蓝、红、红、黄、黄、蓝……一直写到第42个,就可以解决问题。

经过比较,其他学生认为生2的方法比生1的简单,但教师依旧追问:“有没有更简洁的方法?”

生3:AABBCAABBC……用字母来表示。

这样的表示方法,得到了其他学生的肯定,认为这种表示方法很直观、很具体,既帮助学生很好地解决了问题,又帮助学生感受到数学的简洁之美,有助于培养学生的审美思维。

四、发散思维,拓展审美视角

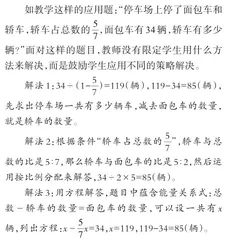

培养发散思维是素质教育的核心,也是数学课堂教学的重要任务所在。而创新意识是数学核心素养的重要组成部分。传统的数学教学中,很多教师采用重结果、轻过程的做法,无形之中禁锢了学生的思维,无法展现他们的学习个性,不利于学生创造性思维的形成。所以,在课堂教学过程中,教师要鼓励学生从不同的角度寻求解决问题的思路,感受思维角逐的精彩,体会学习数学的无穷乐趣,领略数学创新之美,使所有学生在美的感受中享受学习数学的幸福感和满足感。

面对同样的题目,学生想到了不同的策略进行解答,培养了学生的创新意识,感悟数学的创造之美,培养学生欣赏美和创造美的意识,真正凸显数学学科的育人效果。

总之,培养学生的审美素养是小学数学课堂的重要任务之一,教师应做好美学的启蒙,挖掘多样化的审美素材、优化教学方式,促进学生高效学习数学知识,让他们在学习数学的过程中,受到美的教育和熏陶,更好地培养学生发现美、鉴赏美、创造美的能力,形成美的心灵、美的灵魂。在以后的教学中,教师应着眼于学生的长远发展,挖掘美的素材,采用灵活多样的教学策略,赋予数学课堂多层次的内涵,不断提升学生的审美能力,培养他们良好的品质和道德素养,实现可持续发展。

(本文系江苏省南通市通州区“十四五”教育科学规划课题“美学视域下的小学数学教学实践研究”阶段性研究成果,课题编号:TZGH/2021/118。)

(作者单位:江苏省南通市通州区刘桥小学)

(责任编辑 刘源)