小学数学对分课堂教学模式初探

作者: 李肇贵

对分课堂是复旦大学张学新教授提出的一种新型的课堂教学模式,旨在通过改变课堂组织方式,达到调动学生的自主性、降低教师的教学负担、提高教学质量、改善教学效果等目的。对分课堂的核心理念是:把课堂一半的时间分配给教师进行讲授,余下另一半时间分配给学生进行交互式学习。对分课堂从制度上保证了学生主体性,教师自然就摆脱了“演员”的角色,转而成为学生学习的引导者。

本文将结合北师大版数学四年级下册《三角形边的关系》一课,具体阐述如何开展小学数学对分教学。

一、预学环节

教师通常会在预学环节分享一段微课视频,或布置一份预学单,又或是查阅数学名人故事等,为学生搭建预学支架。预学环节并不要求学生掌握新知识,而是通过预学唤醒学生的旧知识、既有生活经验和对未知领域的好奇等积极因素,为学生主动投入课堂作铺垫。因此,加入预学环节,并不增加学生过多的学习负担,反而能有效降低学生对未知领域的陌生感和排斥情绪,为课堂中开展对分教学作好更充分的准备。

在上《三角形边的关系》一课前,教师给学生分享一段微课视频,内容大致如下:从家到学校有两条路,你会选择走哪一条路?为什么?

微课视频直接唤起了学生对旧知识的回忆:两点间线段最短,同时,也把课本上的知识点与生活经验联结起来,让学生对新知识有初步的感性认识,为下一步在课堂上深入学习打下基础。

预学并不是为了提前学,而是根据学情调动各种积极因素,为课堂上各环节的开展作充分准备。预学环节的内容安排应严格控制在5分钟以内,避免增加学生负担,产生厌恶情绪。

二、讲授环节

精讲留白是讲授环节的关键要领。教师首先要在课前精心备课,讲授时要提高精准度,控制在20分钟以内突破重难点。在讲授环节中,教师不必面面俱到,也不必保证让每个学生都听明白,教师需要做的是,给学生建立一个学习内容的结构框架,给学生的自主学习预留一定的空间。但小学生天性活泼,要他们安安静静地专注聆听20分钟并不容易实现,为了保持学生的专注度,需要采取相应的激励措施,如小组竞争、评分奖励、表扬反馈等等,保证学生在听讲环节,能初步了解知识概要,建立基本的学习内容结构框架,学习能力强的学生可以掌握更多,为下一步的内化吸收环节积累素材。

在《三角形边的关系》一课中,讲授环节耗时大约18分钟,主要完成以下教学内容:

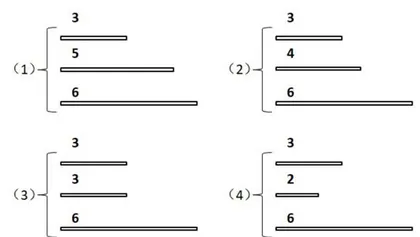

第一,摆一摆。用四组小棒摆三角形,观察哪组能摆成,哪组不能摆成。

教师利用多媒体课件和教具,逐一演示摆三角形的过程,并记下结论:(1)(2)能,(3)(4)不能。

第二,想一想。怎样的3根小棒能摆成一个三角形?教师结合上例中的(1)和(2)进行分析概括,得出“较短的两根小棒的长度之和大于长的那根小棒,这样的三根小棒组合就能摆成一个三角形”。

第三,比一比。能摆成三角形的3根小棒长度之间有什么关系?

教师逐一演算,比较三角形任意两边之和与第三边的关系。通过简单归纳,得出“三角形任意两边之和大于第三边”的结论。

至此,《三角形边的关系》一课的学习内容框架基本成型,教师的讲授到此结束,接下来就要进行第三个环节了。

三、内化吸收环节

内化吸收环节是体现学生的学习主体地位的重要一环。在这一环节中,学生从被动接受中走出来,变为主动消化,对学习内容重新梳理,纳入自己的知识体系当中。学生在内化吸收过程中遇到问题时,要把问题记录下来,以便在讨论环节提出问题。领悟能力较强的学生,可以预估其他同学可能会在哪里出问题,并构思如何教会别人解决问题。

在《三角形边的关系》一课中,教师在内化吸收环节布置了教材第28页的4道练习题,要求学生在10分钟内完成解答,并记录解题过程中发现的问题。第1、2题,是讲授环节教学内容的简单重复,学生没有遇到多少困难,但让学生亲手操作一下,能够更好地让学生内化吸收教师讲授的知识,及时且有必要。第3、4题,是基于本节课知识点的变式应用,部分学生会遇上困难或产生疑问,这是对分教学讨论环节中不可或缺的学习素材。部分学生完成第3题后,提出:用3根、5根、6根同样长的小棒分别都能摆成三角形,为什么用4根同样长的小棒却摆不成三角形?在第4题中,学生找到两种答案后,并不满足于两种,进而提出还有其他答案吗?甚至会有学生提出:如果不局限于整数范围,答案会不会有无数种?这就是学生掌握学习主动地位后的优势,学生的学习积极性和主动性得以充分调动,学生探索的领域更宽、程度更深。带着这些问题,课堂进入讨论环节。

四、讨论环节

讨论环节是学生合作学习的主阵地。为了确保讨论不流于形式,讨论环节要有规范的形式和流程。首先是分工合作,通常分成四人小组,小组各成员有合理的分工,如:小组长、记录员、汇报员等,讨论时,每一位组员均要求发言,问题能在组内解决的,就在组内消化,小组内不能达成一致的,最后汇总到全班,进行全班大讨论。如果全班同学都无法说服彼此,教师就发挥助学者的作用,适当从旁引导。越是能留到最后的问题,越是突破当堂知识重难点的关键,当所有问题经过讨论均迎刃而解后,整节课就在高潮处结束。为了鼓励学生积极参与讨论,小组长要对各成员的讨论表现打分,只评发言,不评对错。当然,有质量的发言、有价值的问题教师可以适当加分。

在《三角形边的关系》一课中,学生提出的问题大多数在小组内解决了,但有一个问题争议较大,被提到全班讨论环节。有学生提出,如果3根小棒的长度不局限于整数,那么第4题就有无数种答案(附第4题:如果三角形的两条边的长分别是5厘米和8厘米,那么第三条边的长可能是几厘米?写出两种答案)。但有学生提出质疑:3.01厘米的小棒能围成三角形吗?3.0001厘米呢?在遭受3.01厘米质疑时,持支持观点的学生还胸有成竹;但再提到3.0001厘米时,这部分学生开始自我否定了,因为小数点后面还可能加上更多的0。此时,教师打开多媒体平台的一个教学工具——放大镜。在放大镜的帮助下,肉眼难以发现的小间隙一下子就显现出来了。教师进一步补充道:“如果我们有一个倍数足够大的放大镜,那再小的间隙,是不是都能辨别出来?”在教师的提示下,持支持观点的学生理直气壮起来了,持质疑观点的学生也转化过来了。

《课程标准》指出:“动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。”作为教师,我们都知道生生互动对学习有良好的促进作用,应想方设法让学生参与讨论。对分课堂以制度的形式把课堂时间进行划分,确保给学生留有充足的动手实践、自主探索与合作交流的时间。其次,对分教学并不是为讨论而讨论,而是在讨论环节开展之前,做了大量的准备工作,让学生通过感受、听讲、理解、应用等环节,积累大量需要讨论的素材,达到不吐不快的效果。在讨论中,有疑问的学生找到解决问题的方法,掌握得好的学生体验当小老师的乐趣,加上讨论表现评价的促进作用,学生很快就能体会到参与讨论的愉悦,进而自发地内化成自主学习的好习惯,从而落实对分教学的重要环节——讨论,彰显学生在学习中的主体地位,提高课堂教学效率。

(作者单位:广东省深圳市桂园小学)

(责任编辑 张妤)