丹麦中文教育的现状、问题与对策建议

作者: 李睿 王衍军

[关键词] 丹麦;中文教育;对策建议;中文 + 职业教育;孔子学院

[摘要] 丹麦的中文教育起步较晚,但受重视程度不断加大。本文全面梳理了丹麦中文教育的历史与发展状况,包括本土的基础教育领域、高等教育领域、孔子学院及当地华校的华文教育现状。文章指出后疫情时代丹麦的中文教育面临一系列问题与挑战,如本土师资匮乏、缺乏国别化的教材与词典工具书、“中文+职业教育”发展不完备及孔子学院发展困难等,并就这些问题与挑战提出建议。

[中图分类号]H195.3[文献标识码]A[文章编号]1674-8174(2024)04-0017-09

1. 引言

丹麦全称丹麦王国(The Kingdom of Denmark,Kongeriget Danmark),位于欧洲北部,是一个君主立宪制国家,官方语言为丹麦语。根据中华人民共和国外交部②最新公布的数据显示,截至2022年12月,丹麦人口总人数为592.8万人,丹麦人约占85%,华侨1万余人。

中丹两国早在17世纪就有经贸往来。1676年,丹麦东印度公司的“福尔图那”号商船抵达中国,成为中丹两国贸易往来之发端。1950年5月11日,丹麦成为最早同新中国建交的西方国家之一,至2020年两国关系已历时70年。中丹两国自建交以来,双边关系有了长足发展,政治互信和相互尊重日益增强,经贸合作不断拓展,两国在政治、经济、文化、教育、科技等领域的合作富有成效。1979年9月,玛格丽特二世女王陛下作为西方第一位君主访问中国,双方签署了《经济技术合作协定》。2008年,中丹两国政府就关于建立“全面战略伙伴关系”发布联合声明,中丹全面战略伙伴关系建立。此后,中丹双边贸易逐年稳步增长,2019年双边贸易额创历史新高。2020年正值中丹建交70周年,中丹关系迎来新的历史起点。在“一带一路”倡议的影响下,丹麦逐渐成为“一带一路”合作的重要参与者,丹麦的中文教育进入新的发展阶段。

整体而言,丹麦的中文教育起步较晚,但受重视程度不断加大。然而,对丹麦中文教育现状与发展策略的调查研究却十分匮乏。由于丹麦华人数量较少,国内学界对其中文教育的关注度也较低,丹麦中文教育现状研究零散不全、数据陈旧。检索中国知网,相关研究仅有3篇论文,其中李晓露等(2021)介绍了北欧总体的中文教育情况,但是重点集中于瑞典的中文教育现状,较少涉猎丹麦;何一薇等(2009)的研究仅涉猎南丹麦大学,郭万舫(2011)则主要探讨哥本哈根地区,尤其侧重哥本哈根的华校与孔子学院。此外,涉猎丹麦孔子学院及孔子课堂的研究主要关注教学法及武术、音乐等非语言类特色课程的教学,如陈晨(2016)探讨奥尔堡大学创新学习孔子学院在移动汉语学习的尝试,侯睿(2020)探究Halvorsminde中学在对外汉语教学中运用慕课与课堂相结合的教学模式,翁静(2020)分析丹麦皇家音乐学院孔子学院中中国民族音乐在海外文化传播中的作用,杨洁(2015)介绍哥本哈根商务孔子学院武术课程发展现状等。本文将梳理丹麦中文教育的萌发与发展脉络,全面介绍丹麦各个层面的中文教育现状与问题,并提出相应的对策与建议。

2. 丹麦中文教育之先河

丹麦本土的中文教学最早可以追溯到二十世纪初的哥本哈根。上世纪二三十年代,丹麦语言学家、汉学家库尔特·武尔夫(Kurt Wulff,1881-1939)在哥本哈根大学教授汉语,直至去世。武尔夫早年研究古典文学,后转向印度学、马来语、爪哇语及汉学研究,其著作《蒲松龄的二十个怪诞故事——库尔特·武尔夫中文译本》(Tyve sælsomme fortællinger af Pu Sung-Ling oversat fra Kinesisk af Kurt Wulff)成为首部明清小说的丹麦语译本。此后,丹麦的汉学经历了数十年的中断。直至1957年,丹麦语言学家、汉学家索伦·易家乐(Søren Egerod,1923-1995)开始任教于哥本哈根大学,次年升任哥本哈根大学东亚语言教授,成为该席位首位教授。易家乐曾师从瑞典汉学家高本汉(Bernhard Karlgren,1889-1978)学习汉语,他于1960年成立了哥本哈根大学东亚研究所(后于1993年前后更名为“亚洲研究系”),成为丹麦中文教育蓬勃发展的开端。在易家乐的带领下,东亚研究所的师生规模在北欧首屈一指(Brødsgaard,1996:943)。在易家乐的支持下,斯堪的纳维亚亚洲研究所(SIAS)于1968年在哥本哈根成立,后更名为北欧亚洲研究所(NIAS),在北欧乃至全世界享有盛名。然而,近年来在整个北欧地区,亚洲研究领域处于边缘地位,加之疫情等因素,2023 年 8 月 21 日北欧亚洲研究所发出正式通知,这个55年来一直活跃于北欧地区的重要的亚洲研究中心将于2023 年 12 月 31 日关闭。与此同时,同为高本汉学生之一的顾迩素(Else Glahn,1921-2011)于1973年创办了丹麦奥胡斯大学东亚研究中心,这也是“丹麦第二个东亚研究院所”(Brødsgaard,1996:939),成为奥胡斯中文教学之先驱。

丹麦上个世纪的汉语教育多集中在传统汉学领域,直到上个世纪的最后十几年里,汉语教育开始从传统的汉学向中国学转向。在高等教育领域,哥本哈根大学与奥胡斯大学一直以来是丹麦中文教育最为重要的两个阵地。现今,丹麦的多所高校都设有中国研究项目。1993年,哥本哈根商学院设立了亚洲研究项目,该项目从2003年起增设了中文选修课程;随后,奥尔堡大学于2007年设立中国区域研究项目,但始终没有将中文课程纳入项目的必备要求中;南丹麦大学也于2007年设立了中国研究项目(2007-2015)(Delman & Wedell-Wedelsborg,2022:7-8)。而哥本哈根商学院与奥尔堡大学曾分别于2007年和2009年成立“孔子学院”,开展中文教育,随后因学科调整等原因,哥本哈根商学院关闭了“孔子学院”,并将一部分中文课程转至哥本哈根大学。随后,奥尔堡大学也关闭了“孔子学院”。如今,丹麦的中文教学还分布在丹麦的诸多中小学当中,受重视程度不断加强。

3. 丹麦中文教育的发展现状

丹麦基础教育领域的中文教育起步较晚,但受重视程度不断加大。近二十年来,丹麦的中小学不断增设中文课程,并逐步将中文纳入国民教育体系,并以《欧洲语言共同参考框架》为重要参照,将中文科目纳入高考体系。在高等教育领域,在疫情前的十年,丹麦的中文教育迎来历史高峰,但后疫情时代这一增长趋势逐步放缓;此外,中国研究中心普遍面临财政紧张、学科边缘化等问题。

3.1 基础教育领域

2004年之前,丹麦尚无一所中学开设中文课程,2010年只有131名丹麦学生在大学里注册中文课程,而到了2011年,丹麦已有34所高中开设了中文课程或者与中国研究相关的课程,在大学里注册中文课程的丹麦学生人数已达到540名,许多小学也开设了中文课程(刘坤喆,2011)。至2016年,“在丹麦约有四所大学开设汉语专业,40 所高中开设汉语课,超过 1000 名高中生在学习汉语”(陈晨,2016:347)。截至2021年,据笔者统计,丹麦开设中文课程的中学已逾四十所,并且还在不断地增加中。

在基础教育领域,中小学阶段开设中文课程的学校不断增多。2010年11月16日,丹麦教育部长蒂娜·内德加德(Tina Nedergaard)在“政治报”上刊发“丹麦学生必须学习中文”一文,提出将中文列为小学考试科目的意向,得到商界人士的积极评价(Fuglsang & Saietz,2010),自此,许多小学开设了中文课程。丹麦的教育体制要求学生们从小学三年级开始学习英文,七年级开始可以选修第二外语,中文被视为是与德语、法语拥有同等地位的第二外语。除此之外,丹麦政府还为母语为汉语的小学生提供免费的中文母语课程。丹麦政府在2010年前后开始推广在中学教育阶段开设汉语课程,丹麦教育部还相应地制定了国家汉语教学大纲,丹麦教育部将汉语水平分为A、B两级(“Kinesisk A”和“Kinesisk B”),学生教材主要为Kinesisk 1和Kinesisk 2两本中文书。

位于哥本哈根市中心的尼尔斯·斯丁森中学是丹麦最早开设中文课程的中学,也是丹麦唯一一所将中文设置为必修课程的学校。成立于20世纪50年代的尼尔斯中学是一所由丹麦教育部认证的耶稣会学校,在校学生约750人,是全丹麦拥有最多学习中文课程学生的学校。据《光明日报》报道(张智勇,2019),中文课程是尼尔斯中学6至7年级学生的必修课,8至9年级和高中部学生则可选修。初中部用的是中国国家汉办的教材,一周有两堂汉语课,通过设置主题练习对话、扩展生词量等方式进行教学。在尼尔斯·斯丁森中学,学生经过4年汉语学习,能够进行基本的日常汉语交流。初中部学生会统一参加孔子学院总部的中小学生汉语考试(YCT)和汉语水平考试(HSK),高中部自愿参加考级,并可以凭汉语水平考试3级成绩申请奖学金来华留学。汉语高考评分有7个等级,从最低3分到满分12分,尼尔斯中学能拿到满分的学生不在少数。该校高中生可选修四门外语,包括德语、法语、汉语和西班牙语,选修汉语的学生超过总数的四分之一。2010年,该校与中国人民大学附属中学合作成立了丹麦第一所孔子课堂,成为丹麦中文教育最具代表性的学校。学校在中文课程教育方面取得的成功实践,为丹麦汉语教学和推广起到了重要作用。

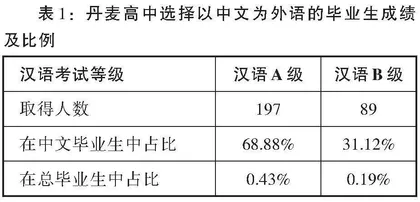

根据Larsen(2013)的统计,截止到2013年7月,丹麦普通高中与职业高中的46000名毕业生中,有286人修读了中文语言课程,占比0.62%。尽管比例仍然不高,但纵观2003年至2013年的十年间,丹麦的中文语言课程在基础教育环节中,已经经历了从零到成为第一大非欧洲语言的巨大飞跃,学习人数甚至超过了一度在丹麦很热门的俄语。这些学生普遍取得了理想的中文课程毕业成绩,在286名修读中文课程的学生中,取得汉语A级的学生达197人,占到总考生的68.88% (见表1)。

近些年来,针对中学教育,丹麦教育部加大了对汉语的重视程度,将中文科目纳入高考体系,并分七个等级。许多中学还为选修了中文课程的学生提供多样的课外活动,如,前往与中国建立合作的学校访学、参加“汉语桥”比赛、免费参加国际认可的YCT和HSK考试等。随着2017年的考试改革,《欧洲语言共同参考框架》成为丹麦高中教育中外语课程的重要参照,中文也纳入其中。

3.2 高等教育领域

目前,丹麦的中国研究项目以哥本哈根大学与奥胡斯大学为主要阵地。根据Delman(2020)的调查,哥本哈根大学(University of Copenhagen)开设的中国研究项目包括本(四年)、硕(两年)、博(三年)三个学位层级,除了中文语言课程(如听、说、读、写等课程)外,也包括中国学研究课程,其中包括四大支柱,即历史(包括思想史)、文化(包括传统文化与当代文化)、社会与政治(包括政治经济学)。该校每年录取约40名攻读中国研究项目的本科学生,本科阶段的前三个学期他们将系统密集地修读中文语言课程及中国历史,并在第三学期前往北京第二外国语学院学习中文。硕士项目基本遵循本科项目的原则与方式,只是对中文语言能力及专业业务有更高的要求,而博士项目是标准的跨学科项目,侧重跨学科的专长和相关的中文语言能力(Delman & Wedell-Wedelsborg,2022:9)。

奥胡斯大学(Aarhus University)本、硕、博的学科设置与学制与哥本哈根大学类似。奥胡斯大学每年录取约50名攻读中国研究项目的本科学生,并在第四学期安排学生前往北京大学学习中文等课程;硕士阶段还加入诸如语言学、跨文化交际、对外汉语教学等语言专业类课程,并组织学生前往上海的华东师范大学进修一学期。

哥本哈根商学院(Copenhagen Business School)自2003年开设了涵盖中文语言教学的亚洲研究项目,立足于培养商科人才。2018年,哥本哈根商学院的管理层决定关闭中文语言教学项目,并将所有基于中文语言教学的课程合并到哥本哈根大学。Delman(2020)指出,从2018年起,哥本哈根大学每年大约录取70名来自哥本哈根商学院的学生,哥本哈根商学院则仍旧保留此前的中国学的学科设置,并承担其中的专业课课程;而哥本哈根大学的中文教学项目也因每年总共招收约110名学生而成为斯堪的纳维亚半岛最大的中文学习项目。