“表达驱动”教学理论赋能国际中文读写教材编写实践

作者: 高航 荀文娟 钟英华

[关键词] 国际中文教育;“表达驱动”教学理论;国际中文教育读写教材;中文教材编写

[摘要] 教学理论对于教材研发具有重要指导意义。“表达驱动”教学理论的产生经历了酝酿、探索与实践三个阶段,具有深厚的理论实践基础,适用于国际中文读写教材的编写。教材单元体例设计包含四个模块八个构件:表达需求驱动、表达过程调节(表达初体验、阅读输入、沉浸体验、互动协商、体验调节)、表达输出和表达评价。国际中文教育读写教材编写要注重读写主题的相关性与真实性;读写技能的互促性与系统性;习题设置的层次性与实践性。

[中图分类号]H195[文献标识码]A[文章编号]1674-8174(2024)02-0072-07

教材是开展教学活动的主要载体,是教学资源中重要组成部分。目前,教材研发呈数量增长、语种增多、分类细化、融入本土、编研并举等特点(马箭飞等,2021)。据统计,在面向成人国际中文学习者开发的技能类教材中,阅读教材占28.78%,低于口语教材(37.12%),略高于听力教材(23.46%),而写作教材仅占8.55%(马箭飞,2021),写作教材相对缺乏。面对新时代中文学习者的多元需求,国际中文教育的着力点应力求让越来越多的外国人学习掌握好中文书面语。①用所学语言进行写作是第二语言学习成功的重要标志(赵金铭,2008)。写作教材是培养国际中文学习者书面语表达技能的重要工具,应给予高度重视。

言语技能系统由输入技能和输出技能构成,“听”和“读”为输入技能,“说”和“写”为输出技能。“听说”“读写”这两对言语技能,在各自系统内部实际上构成了互为依存的充分必要条件(杨薇、石高峰、钟英华,2022)。基于此,有研究者提出将阅读教学与写作教学相结合,形成阅读与写作相辅相成、互为支撑的读写一体化教学模式(徐承伟,2009;王雯秋,2013)。阅读和写作过程是两个互相独立而又彼此作用的动态过程,写作过程是模拟读者阅读的过程,阅读过程也是模拟作者写作的过程(谢薇娜,1994)。读写一体化教材的编写虽已有十余年,但数量不多,读写技能的匹配度和系统性不强,这为读写教材的深度研发提供了探索空间。

钟英华首提的“表达驱动”教学理论,是在言语产出的内在机制与言语习得规律之间建立科学联系的基础之上,提出的国际中文二语教学理论。“表达驱动”教学理论酝酿于20世纪90年代,探索于21世纪初期,直至如今的理论构建与应用实践(钟英华,1990、2009、2014; 杨薇、石高峰、钟英华, 2022; 钟英华、 励智、 丁兰舒, 2022; 钟英华、 于泓珊、杨薇,2023),伴随着中文二语教学所经历的对外汉语教学、汉语国际教育和国际中文教育三个发展阶段,与我国国际中文教育发展同向同行。“表达驱动”教学理论尊重言语技能系统的自有规律性属性,突出“实践-认识-再实践”的一般认识规律,强调语言习得的直接性原则和“从言语到语言,再到言语”的获得(钟英华、于泓珊、杨薇,2023),注重由听到说,回听自己所说;由读到写,回看自己所写。着力提升中文二语教学效率。该理论以增效语言教学为目标,以话语表达和文字表达输出为牵引,以真实场景创设为言语习得环境,让学习者在“听说”“读写”两组技能训练中习得语言技能。

“表达驱动”教学理论提出后,在中国文化课程教学中已尝试使用,效果明显,得到同行专家的高度评价(钟英华、于泓珊、杨薇,2023)。在教学资源建设方面,提出的“满足学习者真正表达思想内容需要,增强接近真实言语的多模态有选择性输入,选取符合真实言语场景的素材”(钟英华、励智、丁兰舒,2022)等观点对于教材研发具有重要指导意义。基于此,我们尝试运用“表达驱动”教学理论指导编写国际中文读写教材,同时依据《国际中文教育中文水平等级标准》编写《立体中国·国际中文读写课本》(中等四、五、六级)共三本教材。每本教材设14个单元,其中12个主题单元和2个复习单元,每个主题单元选用视频、图表或文本素材等形式驱动学习者表达需求,进而输入三篇阅读文章,促进其文字表达成果的输出。本文首先探讨“表达驱动”教学理论指导读写教材编写的内在机理,重点阐释教材编写的体例和关键问题,以期解决国际中文学习者阅读、写作技能训练分离问题,提升国际学生书面语表达能力,从而达到增效语言教学的目的。

1.“表达驱动”教学理论指导中文读写教材编写的内在机理

研究“表达驱动”教学理论与自我决定理论、整体语言教学理论和具身认知等理论的关联,具有深刻的理论意义,为国际中文读写教材的编写提供了认知理论和社会实践支撑指导。

1.1 自主动机驱动言语地道表达

动机的自我决定理论(self-determination theory,SDT)关注的焦点是人类行为在多大程度上是自愿和自我决定的。区别于其他理论,自我决定理论并不把动机看作一个单一的概念,也不把动机简单区分为内部动机和外部动机,而是根据自我决定程度不同,把动机看作是一个从无动机、外部动机到内部动机的连续体,外部动机又可根据外部规则与个体自我感的整合程度,分为外部调节(external regulation)、内摄调节(introjected regulation)、认同调节(identified regulation)和整合调节(integrated regulation)四种类型。在四种调节状态中,外部调节和内摄调节主要是受控制的状态,个体更多的是迫于外界的压力而行动,可以看作是受控制的动机(controlled motivation)。内部调节状态则是一种完全自发的行为,个体在此状态下,表达不需要做任何自我控制方面的努力。从认同调节、整合调节到内部调节都以内控为主,自我决定的成分渐增,因而可以把它们看作是自主动机(autonomous motivation)。

表达作为语言教学的归宿,是个人语言能力显现的标志。它的驱动需要个体的自我决定来实现内部调节、认同调节和整合调节。也就是说,表达的目的符合学习者的言语习得需求;表达的内容是学习者喜欢的;表达的环境是平等放松的,这与传统二语教学方式有所不同,更加突出学习者内在需求的激发,进而实现高效的二语教学目标。

1.2 整体性技能发展驱动教学全过程

整体语言(whole language)教学理论是20世纪80—90年代,由美国和加拿大等国的语言教师在英语作为母语的教学中提出并逐步走入课堂教学实践,指导语言教学的各个环节。其理论具有整体性、主体性、真实性、互动性和融合性等特点。整体性是整体语言教学理论的显著特征,它强调要始终把对语言技能整体性把握置于首位,重视学生整体学习能力的发展。同时强调在教学中要以学生的发展为中心,把学生置于真实的语言环境中,通过教师的引导来激发学生的主体性,实现生生、师生间的互动交流。

“表达驱动”教学理论以成果表达为目标,并适用于教学过程的始终,强调言语技能系统的内部关联性和规律性,是在符合言语习得规律基础上建构的发展性的教学理论。学生在真实语言场景中,在师生互动中充分体验,自主控制和把握语言的应用,是表达意图、表达思想、个性表达和表达场景之间建立直接联想,直接关联,形成关联印记,综合提高学生的言语技能,促进学生语言技能的整体性提高,进而提高学生的认知水平、社会实践水平,体现教学效率。

1.3 具身认知驱动体验调节

具身认知理论形成于1999年,强调认知的具身性特点,认为认知从形成到发展都离不开身体的参与。认知的过程是一个身心、环境相互交融的动态过程,即认知主体以具身的方式处在具体的情境之中能动地生成新的认知,而非被动、机械地接受和重复已有的认知。将该理论运用于教学中,为了促进学生的理解,必须在课堂环境中给予学生足够的自由度,让学生可以自由的对知识进行架构,内化为个人的认知。语言表达作为认知能力的具体表现形式,也是人类心智活动和认知能力的体现。因此,建立在具身认知理论基础之上的“表达驱动”教学理论,符合学生的认知特点,从学生出发,关注学生学习行为本身,利用言语习得的体验性,使师生在课堂环境中充分调动身体各项机能,将课堂活动的重点放在教学过程中,而不是追求单一形式的教学结果。教学过程强调学生的参与性和投入量,要求教师带着明确的教学目的,为学生创设互动性强、参与性强的教学情境,使之全身心的投入其中,依靠自由的身体活动,在体验过程中自主地获取和调节知识的获得和言语交际技能的养成。

2.“表达驱动”教学理论指导中文读写教材编写的适用性

2.1 激发自主动机可促进读写教材编写目标的实现

自我决定理论强调自我在动机过程中的能动作用。自主动机是出于对某项活动的真正兴趣、个人认可或重视而产生的动机,是内在动机和确定的调节型外在动机的结合。建立在自我决定理论基础之上的“表达驱动”教学理论,重在激发学习者的真实表达意图,以此来驱动表达动力,提高表达效率。读写教材的编写目标,旨在培养学习者书面语的理解和表达能力,其中阅读过程重在培养学习者语言运用和篇章结构的理解能力,写作过程重在培养学习者符合表达意图的遣词造句和布局谋篇能力,阅读和写作互为镜像关系(蔡永强,2017)。运用有效手段激发学习者文字表达需求,使之产生自主动机,有目的地投入到阅读、写作、阅读再到写作的快乐体验中,特别是回看有意图的表达结果,反馈修正表达的完整性、准确性、得体性,并经过多轮体验调节,最终实现教材编写目标。

2.2 发展整体性语言技能与促进读写教材体例的构建

整体语言教学理论强调语言技能的整体性,即听、说、读、写是不可分割的整体,是“互相关联、协调发展的,很难截然分开培养”(崔永华,1999)。但个体语言技能的现实情况表明,听、说、读、写技能的齐头并进和水平相当是理想化的。“表达驱动”教学理论关注到语言技能系统内部的关系,强调“听说”和“读写”两个技能系统内部的不可分割性,即能说的大都是听过的,能写的大都是读过的。同时,也揭示了“听说”与“读写”两系统之间的独立性和不平衡性(钟英华、于泓珊、杨薇,2023)。在教学过程中,胡晓清(2010)提出“听和说两种技能不宜在分立的状态下进行,一体化的模式有利于两种技能的同步。”张述娟、徐新伟(2014)进一步强调应“听说交融”,即“围绕同一个情景,在教学过程中先说再听,听后再说,说完再听”。关于读写技能的关系,赵金铭(2004)认为要读写结合,以读带写。周小兵、张世涛、干红梅(2008)提出阅读和写作互相补充促进的过程是“阅读、写作、阅读、写作”循环往复的过程。田然(2014)也提出阅读和写作要紧密结合不可分割,阅读后进行写作能力训练的观点。“表达驱动”教学理论注意到两个技能系统内部存在一定的规律性,即说决定于听,写决定于读。为实现地道言语的表达目标,必须进行有针对性、有选择性、分阶段的地道言语的输入。这些论点可为读写教材的编写提供理论支撑,更可为教材体例的构建提供新路径。

2.3 促成个人认知的形成可为教材篇章选取、习题设置提供新思路

具身认知理论认为认知、身体和环境组成一个动态的统一体,认知主体在客观环境中经过不断地感知、体验,最后内化为个人认知。建立在具身认知理论基础之上的“表达驱动”教学理论认为个人认知的形成是言语习得者语言知识构建和技能熟练掌握的过程。言语习得者通过教材提供的篇章阅读和技能讲解可获得语言知识和读写技能知识,同时在深度参与课堂活动体验中掌握读写技能。为给学习者创设一个可自愿参与、自主体验、主动表达的学习环境,教材的篇章选取应具有时代性和真实性,习题设置应具有层次性和可操作性。

3.“表达驱动”教学理论指导中文读写教材编写实践

3.1“表达驱动”教学理论指导中文读写教材体例编写

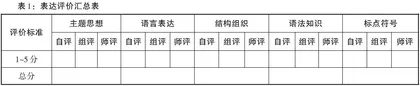

“表达驱动”教学理论倡导辩证思维,将认知派和社会派二元对立统一到国际中文教学中来,既承认认知派的输入、互动、输出过程,又强调不可忽视言语技能的获取是在社会实践中得以实现的(钟英华、于泓珊、杨薇,2023)。Swain(1985)认为可理解性输出是语言习得过程中不可或缺的关键环节。“表达驱动”教学理论的核心机制是激发学习者真正的表达需求,促使其地道的、可理解性表达高效输出。因而,应运用逆向思维对中文读写教材体例进行系统构建,即以表达为牵引,提供有针对性的可理解性的输入。在同一主题下的真实语境中,学习者经历由输出到输入,再到输出的体系化沉浸体验、反复互动协商和不断映照修正调节,最终地道表达,配以多种形式的评价。因而,同一主题单元内体例设计包含四个模块八个构件,具体为:表达需求驱动,表达过程调节,表达输出和表达评价。中文读写教材的体例编写更侧重于读的输入和文字表达。