“两段八环节”翻转课堂教学模式构拟

作者: 巴丹 黄芳燕

[关键词] 翻转课堂;教学模式;线上教学;汉语口语

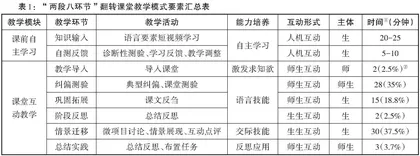

[摘 要] 本研究基于人工智能平台和翻转课堂理论,设计并实施“两段八环节”翻转课堂教学模式,该模式由“课前自主学习、课堂互动教学”两个阶段和“知识输入、自测反馈、教学导入、纠偏测验、巩固拓展、阶段反思、情景迁移、总结实践”八个环节构成。该模式的有效性得到了柯克帕特里克四级学习效果评估模型的验证。该模式有利于建构三元互动学习模式,体现以学生为中心的教学理念,倡导协作式学习策略,实施多元取向评价标准。各教学环节协作形成同步与异步、直接互动与媒介交流、课内外联动的教学体系。

[中图分类号]H195.3[文献标识码]A[文章编号]1674-8174(2024)04-0060-12

1.前言

《国际中文在线教育行动计划(2021-2025年)》指出:“发展国际中文在线教育是加快实现国际中文教育现代化的有效途径 。……以信息化支撑引领国际中文教育现代化建设,是实现新时代国际中文教育改革发展和产业升级的有效途径,对激发国际中文教育活力,构建新型合作格局,造福全球中文学习者具有重要意义。”如何适应“互联网 +国际中文教育”发展要求,有效开展在线课堂教学,已成为国际中文教育改革的重要课题。

“翻转课堂”(Flipped Classroom)突破时空限制,改变传统教学流程,具有快速复制传播、呈现手段丰富等优势,与在线教学具有天然的适配度。作为新的教学模式和教学理论,翻转课堂自2012年引入中国以来,逐渐被各学科教育领域所接受和关注。从2015年起,有关国际中文教育翻转课堂的研究成果逐年递增。前贤学人的研究主要集中在教学效果调查和实验(孙瑞等,2015;苏丰瑞,2018;曲柏瑾,2018;胡珍莹,2018)、教学模式(郑艳群等,2016/2020;陈晓霞,2017;唐宁,2018;沈庶英,2019)、不同课型的教学设计(郭珊珊,2021;张跳霞,2021;钱莙妍,2021)以及教学的有效性、适应性和可行性分析(李雯静,2016;胡珍莹等,2017;李豪,2017;杨冬梅等,2018)等方面。

这些研究成果多以“线上+线下”教学框架为研究背景,鲜有论及全程线上翻转课堂教学模式,涉及在线翻转课堂教学监控和评价体系建构的研究较少,对教学成效的实证性研究仍不够充分。鉴于此,本文将在前贤研究的基础上,从学习模式、教学理念、学习策略和多元评价体系建构等多维角度,构拟“两段八环节”翻转课堂教学模式;并基于智慧教学平台开展教学实践,对教学模式的有效性进行数据分析,总结线上翻转课堂教学模式的影响因素,以期形成可复制的国际中文全程线上教学模式和路径。

2.“两段八环节”翻转课堂教学模式的架构

“翻转课堂”是指将传统的“课堂教学,课下练习”转变为“课前学习,课堂练习”的教学模式。从知识习得的过程来看,“翻转课堂”将知识学习和知识内化这两个学习阶段进行了颠倒。知识学习不再安排在课堂上,而是成为学生课前的核心学习任务。学生依托教师发布的教学资源,对新知识进行自主学习并完成练习,在原有知识经验的基础上,主动建构新的知识经验。知识内化则集中在课堂上实现,教师在课前学习数据分析的基础上,有的放矢地进行教学设计,充分利用课堂上的师生互动,对自主学习的效果进行检测、纠正,乃至知识的应用和拓展。组织学生解决具体的语言交际问题,并在探索过程中相互交流和质疑,从而将知识内化到学生已有的知识结构。

初级汉语口语课程“两段八环节”翻转课堂教学模式(下文简称“两段八环节”翻转课堂教学模式)可分为两阶段和八环节,即“课前自主学习、课堂互动教学”两个阶段和“知识输入、自测反馈、教学导入、纠偏测验、巩固拓展、阶段反思、情景迁移、总结实践”八个环节。线上课前自主学习属于知识学习层面,线上课堂互动教学是知识内化层面,前者包括两个环节,后者包括六个环节。

2.1 线上课前自主学习

第一环节,知识输入。“学习任何语言都要首先学习这种语言的要素。语言要素包括语音、词汇、语法和文字。这是第一步,是给大脑的记忆库输入使用语言的经验成分”(杨惠元,2007:6)。汉语教学通过词汇、语法和功能项目的理解性输入,提高留学生对目的语的认知,并最终提高留学生的语言应用能力。课前知识输入的内容主要分为三类:词汇、语法和课文。词汇类主要解决词汇的发音、词义和文字书写;语法类主要解决语法项目的结构、意义和功能。教师通过机械练习帮助学生熟记语法结构,再通过意义练习帮助学生理解语法意义和使用条件;课文学习则在前两者的基础上,要求学生能够标准地朗读课文,初步掌握课文的大意,并能根据课文内容回答问题。

知识输入环节应做到:(1)精心挑选教学方法,调动学生的参与意识。课前的自主学习缺少师生互动,教师录制视频时,尽量从学生已有的知识背景出发,采取灵活多样的教学方法,引导学生建构新的知识体系。(2)合理切分知识体量,控制视频讲解时间。教学视频承担了知识输入的重要角色,其质量直接影响教学效果。一篇课文的词汇30个左右,语法点3-5个。词汇和语法的选取应与课文讲解的内容相匹配。此外,视频须短小精悍,有助于学生利用碎片化时间,避免注意力分散。张金磊等(2012:60)曾研究可汗学院和林地公园高中的视频发现,其值得提倡的做法是一个主题一个视频,录制时间均控制在10分钟左右,一般不超过15分钟。(3)视频制作要营造轻松氛围,做到提示明确重点突出。视频课程缺少多模态互动,学生面对的是无生命的屏幕,要想吸引学生的注意力就必须要做到互动频繁、生动有趣。林地公园高中在这方面就做了不少尝试,他们在每个视频前都有一分钟的幽默笑话,教学过程由两位老师模拟师生对话的方式进行。林地高中的学生普遍反映,观看两个人对话比看一个人讲授具有更好的学习效果(张金磊等,2012:61)。总之,教师在视频制作时,要尽量采用多样化手段,增强视频的趣味性和互动性。如挑选富于幽默感的图片,教师说话要充满激情,适当引用动画特效或流行元素等。此外,应注重运用简明的图示、符号、注释等方式归纳或突出重点。

第二环节,自测反馈。翻转课堂的课前自主学习是知识内化的前提条件,若课前知识输入不到位,课堂教学的应用环节将成为空中楼阁、寸步难行。学生的自主学习过程须进行有效监控,否则会因缺乏约束而流于形式、应付了事。通常可以采用三种方式进行学习监控:一是利用学习平台的人工智能技术,记录自主学习过程。将课前学习任务纳入课程的总评价体系,以提高学生的责任意识。二是提供学习清单,并设置学习闯关模式。若前一环节的学习任务没有完成,将不会开放下一环节的学习内容,以确保每个必选内容不被遗漏。三是设计基础性测试题,及时检测学习效果。自主学习后的测验难度不宜过高,应以基础题为主。教师可设置达标分数线,若测试达不到70分以上,系统将打回重做,提示学生再次观看学习视频,并重新测试直至达到要求。通过测试环节可实现双向反馈,既可提示学生自学效果,同时,教师可根据答题数据,了解学生的学习成效,为课堂教学设计提供依据。自测反馈环节需注意的问题有:一是题型契合课型,测试难度适中。二是关注学习进度,及时督促学习。三是开设答疑窗口,开启协作式学习模式。

课前自主学习应控制在30分钟左右,与课堂互动教学(2学时共80分钟)的占比约为3∶8。教师须把握好知识体量的切分,以便学生利用碎片化时间开展自主学习,从而分解知识输入难度,提高课前学习效率。

2.2 线上课堂互动教学

第三环节,教学导入。教学导入是课堂教学的始发环节,目的在于吸引学生的注意力,“引起动机和求知欲”(郭睿,2015:214)。教师应采用与教学内容特点、学生认知水平和心理特征相符的方式导入课堂。其目的不仅在于引发学生对所学内容的关注和兴趣,还在于以学生课前学习内容作为可理解性输入,帮助学生回忆课前自主学习内容,提高对已掌握内容的“近视性①”。同时肯定学生课前学习成果,增强学生学习信心,降低学生情感过滤反应,进一步激发学生的求知欲,提高学生参与课堂和探索、构建知识的积极性。教学导入环节约2分钟。

第四环节,纠偏测验。包括两个部分:典型纠偏和课堂测验。典型纠偏,指教师在平台提供的课前学习数据分析基础上,对共性问题进行集中讲解,对重难点进行答疑解惑,有针对性地对学生的薄弱点进行查缺补漏,确保学生全面掌握课程目标规定的教学内容。典型纠偏须在肯定学生已有学习成效的基础上进行,切忌直接纠偏,打击学习热情。且纠偏数量不宜过多,教师应精心挑选2-3个问题集中剖析,重点关注答错的学生,以做到有的放矢,因材施教。此外,纠偏过程切忌就题论题,而应讲透题目背后的语言点,分析偏误类型,查找偏误原因。并适当补充1-2道习题,以检测纠偏成效,及时了解学生掌握情况。时间约15分钟。

课堂测验主要检查学生课前生词、语法和朗读发音的学习情况。课堂测验与课前测验不同,前者是成绩测验(Achievement Tests),后者是诊断性测验(Diagnostic Tests)②。严格区分课前测验与课堂测验的目的在于,课前测验难以保证测验的信度,通过不同的测验类型和测验方法,可促使学生重视课前学习,避免学生应付了事,确保学习的连贯性。课堂测验须注意以下几方面:(1)注重测评的进阶性。课堂测验应升级测评难度,时刻保持学生的挑战状态。以词汇测验为例,学生可能会查阅词表甚至是通过抄袭来完成课前测验。课堂词汇测验则可采用“看词注音”“选词填空”等多种题型增加测验的广度和深度。学生若想取得好成绩,必须重视课前学习。课堂测验既是检测学习效果的手段,也是促进自主学习的策略;(2)注重测评的有效性。为避免学生抄袭,教师可将题目和选项设置为“错序模式”发放,限定答题时间,规定时间结束,平台自动收卷,可有效地防止学生作弊或拖延时间;(3)注重题型的综合性。课堂检测仍以基础知识为主,尤其是大纲中要求学生必须掌握的内容。教师应精简题量,综合设计,以提高测评的质量,节省测评时间,达到以测促学的教学效果。课堂测验约13分钟。

第五环节,巩固拓展。初级阶段留学生自学能力有限,若课堂上直接进入语言应用,在实际教学中难度较大,因而巩固拓展环节应回归课本。巩固自主学习成果,以课文的成段表达和交际功能项目为主,兼顾语音、词汇和语法的复现和强化,进而为语言综合运用环节打下基础。该环节的设计要点有:(1)教师要从“演员型”教师向“导演型”教师转变。在信息化教学前移的背景下,教师不再需要按教案“演”完剧本,而应设计好课堂创新学习活动,拓展学习深度,指导学有困惑的学生。以问题式进行引导,以功能项目展开训练,将“舞台”还给学生,用“作品”激励学生;(2)学习内容要从“语言知识”到“语言技能”过渡。课前学习要求学生能正确朗读并掌握课文大意即可。课堂学习则强调对课文的深度反刍,要求学生能够提炼课文的情境类型,总结语言结构的使用条件,理解语言文化因素,甚至将会话体课文改为叙述体,完成难度较大的成段表达;(3)学习方式要从“单打独斗”向“同伴协作”转型。语言教学的互动性与同伴式教学法有着天然的适配度,可有效深化学生对功能项目的理解和交际场景的认知。巩固拓展环节应将同伴式合作学习作为教学常态,以激发学生的竞争意识和协作精神,助力学生高阶语言能力的提升。时间约15分钟。

第六环节,阶段反思。“知识的建构需要对所学内容进行阐释、表达或展现,这是建构知识的必要方式,也是检测知识建构水平的有效方式”(钟志贤,2006:19)。在课前自主学习和课堂前期学习的基础上,学生的知识体系得到了丰富和巩固。及时敦促学生进行阶段反思,符合记忆规律,有利于促进学生思维能力的发展,加速新知识建构的形成,为下一个环节“情景迁移”提供语言素材和表达范例。时间2分钟。

第七环节,情景迁移。情景迁移是指教师创设综合性应用场景,以小组协作的形式,完成语言交际任务,最终达到高阶能力①的提升。第七环节“追求的目标是能够针对不同的交际目的、不同的对象、不同的场合使用恰当、得体的语言,完美地表达思想,进行出色的交际。这就需要提高语言交际的能力,完成语言学习的第二次转化,把语言技能转化为语言交际技能”(杨惠元,2007:6)。情景迁移环节主要采用任务型语言教学活动的方式进行。“任务型语言教学就是让学生在做事情的过程中学习语言和使用语言”(程晓堂,2004:3)。大致可分三步进行:微项目讨论、情景展现、互动点评。微项目讨论阶段,实现生生互动、合作学习。教师提供有别于课文内容的交际项目,并将班级划分为若干小组,小组成员根据交际情景开展自主讨论。情景展现阶段,实现组间互动、集体交流。各小组分别展示或小组间互动交流。互动点评阶段,实现师生互动,有效反馈。各小组代表互相点评,教师做总结发言。