论语气副词“可”的核心功能与语义体系

作者: 孟艳华

[关键词] 语气副词“可”;核心功能;注意力理论;语义体系

[摘 要] 本文从二语习得与偏误问题出发,结合语料库详尽考察现代汉语语气副词“可”的典型语境、核心功能以及相关的语义解读。文章在认知语言学注意力理论基础上,提出副词“可”的核心功能是“提醒与告知”,即提请听话者注意“可”后的信息“X”。说话者认为,这一“X”是在听话者当前注意范畴之外或注意度不够的信息,使用“可”把“X”凸显出来,提醒听话者重视并加以告知。从语用身份建构的视角看,说话者通过“可”建构了 “提醒者”与“告知者”的语用身份。文章最后根据“提醒与告知”在具体语境中的不同语义解读,构建了“可”的共时语义关联与分布体系。

[中图分类号]H042 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2023)02-0001-10

1. 引言

在初级汉语教材《成功之路·进步篇》《孔子与渔夫》一课的课文中,有例(1)所示的一句话:

(1)(渔夫改了孔子的诗,孔子的一个学生不满)

他对老渔夫说:孔子可是圣人,他的诗你怎么能乱改?

对于例(1)的“可”,教材中常见的解释是“用在形容词、动词或者副词前表示强调”(褚佩如2003)。但尚需讨论:1)“强调”的对象是什么?是主语“孔子”、宾语“圣人”,还是 “孔子是圣人”这一判断?还是结合下文来看,“孔子是圣人”这一原因?2)它的典型使用语境是什么?比如,能不能有例(2)这样的表达:

(2)他对老渔夫说:孔子是圣人,他的诗你可怎么能乱改?

从二语习得情况来看,HSK动态作文语料库中语气副词“可”的全部用例229例,偏误句有44例,偏误率高达19%。如例(3)中“可”均存在使用泛化问题:

(3)a. *我想吸烟确实是对个人和公共利益有害。首先从个人的角度来看,我们可知道吸烟是对人体非常不好的,烟里有许多不良成分,因此吸烟 的人非常容易得病。(《吸烟对个人健康和公众利益的影响》韩国 中级)

b. *对原本抱独身主义的老师来说,这样的相亲结交方式可给他带来了“迟来的春天” ,也不算太迟吧!(《最理想的结交方式》新加坡 高级)

c. *关于死的观念,每个人抱着不同的意见,但法律是为最大多数的人民服务的,那么采取“安乐死”的法案也可要三思。 (《如何看待“安乐死”》日本 中级)

d. *在那个公司我的成就可显著了。

(《一封求职信》古巴 初级)

根据母语者语感,上例(3a-c)中“可”应该删除;(3d)应该把“可……了”改为“很”或“非常”等程度副词。是什么原因造成了这些误用偏误?“可”的语义及语用限制到底是什么?本文试图解答这一问题。

关于现代汉语语气副词“可”的研究已持续了40年。学界共识是其语义灵活,句法环境多样,可用于陈述句、感叹句、祈使句等,分别如下例(4a-c):

(4)a. 我可知道他的脾气,要么不说,说了一定去做。

b. 他汉语说得可好啦!

c. 咱们可要说话算话的。(吕叔湘,1980:333-334)

过往研究焦点是“可”的语义内涵与语用功能。关于语义,主要观点有:

第一、强调说。吕叔湘(1980)最早提出“可”表示强调语气;杨惠芬(1993)具体分析了“可”强调的内容,即陈述句中强调确定语气;感叹句中强调“确实”,带有感叹、出乎意料或惊讶语气;祈使句中, 强调“必须如此”;疑问句中加强疑问语气。盛继艳(2006)提出,“强调义”是“可”的核心语义,“加强肯定、夸大程度、提示、辩驳、如愿、对比(或转折)”等语义,均为强调义在不同语境中所衍生出的新的语境语义。

第二、弱强调说。王英宪(2015)提出对比与强调说,认为陈述句中的“可”表达“对比”与“强调”双重语义,它总是在标示“对比”的同时表示强调,所强调的是所述内容的“事实性”(factuality)。罗晓英等(2006)提出程度强化与转折说,认为“可”重读时,标示自然焦点,强调程度;“可”轻读时,标示对比焦点,表示转折语义。弱强调说把强调语义与另一个语义并列起来,注意到“强调”与“对比”、“转折”、“程度”等语义范畴之间的相关性,也启发我们思考这些语义范畴之间的语义关联。

第三、客观事实与主观预期匹配说。张秀松(2016)认为语气副词“可”的核心意义是表示客观事态与主观预期之间的匹配关系:陈述句中“可”凸显客观事件与主观期望是否符合,符合时引发庆幸,不符时凸显反预料引发惊讶;祈使句中,“可”把听者注意力引向客观事件和言者主观预期的匹配上,两者相符产生叮咛嘱咐义,两者不符则生成告诫劝止义;感叹句中客观状态与主观预期不相符,产生超出意料的夸张义。

第四、确认语气说。苏俊波等(2018)认为“可”的核心语义是表示确认语气。它的源头是动词语义“许可、准许”,后来发展出道义情态义“可以、能够”,动力情态义“有能力、能够”以及认识情态义“可能、能够”。它们都包含说话人对具体事件出现的可能性的一种确定性判断,这种确定性判断由具体事件扩展到句子命题上,表达说话人对句子命题为真给予确认。

上述第三、四两种观点摆脱“强调说”的影响,从其他方面探寻“可”的核心语义。这启发我们从更多角度对“可”进行考察。

关于“可”的功能研究,集中在语用功能、话语功能,主要观点有两个:

第一、话题焦点敏感算子说。刘丹青等(2001)提出“可”出现环境的基本模式是“NP1 VP1,NP2 可 Neg VP1”,即对比句。“可”是“话题焦点敏感算子”(topical focus sensitive operator),它所在的句子要有一个相对的背景句,“可”的使用就是突出前景句的话题不同于背景句,从而使之成为话题焦点,同时也使“可”字句的谓语部分成为对比焦点。

第二、交互主观性说。张旺熹等(2009)认为“可”多出现在对话框架中,是用来观照听者与说者之间的主观期望、激活对话交互性的一个元语言成分。“可”包含[言者] +[听者] + [预期] / [条件] + [满足]四个语义要素,听说双方处在一种良好的互动关系之中。

我们认同“可”在标示焦点、激活交互主观性方面的作用,但标示焦点背后的语用目的、激活交互主观性的具体途径是什么?本文尝试结合具体语料分析,寻找“可”的核心功能,建立“可”的不同语义解读之间的关联。

本研究语料来源于北京大学CCL语料库以及由当代电视剧转写而来的话语文本,考察语气副词“可”共518例。

2. 从典型语境看语气副词“可”的核心功能

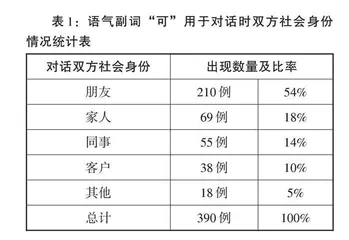

据语料统计,75%的“可”出现于非正式口语对话中,即对话框架。主要用于地位平等、关系熟悉的朋友、同事、家人之间,如下表1所示;其他25%用于叙述、描写等叙事性语境。

结合具体句式来看,“可”出现在六类典型语境中:1)确认宣告句;2)原因小句;3)结果小句;4)对比结构;5)情态句;6)评价句,详见表2。

崔希亮(2003)提出汉语的表态系统包括三大部分:1)跟事件本身的状态有关;2)跟说话人的能愿情态有关;3)跟说话人的主观态度有关。以此为参照,“可”广泛存在于语言表态系统的各个方面,结合表2来看,前四类属于陈述句,主要跟事件本身的状态有关;后两类大致对应于祈使句和感叹句,分别与说话人的能愿情态和主观态度有关。

表2中典型语境的分类与前人有所不同。首先,在陈述句下分出确认宣告句、原因小句、结果小句、对比结构4个小类。其中,确认宣告句是单句;原因小句和结果小句出现于因果复句、假设复句、条件复句、承接复句等复句中;对比结构用于表示比较,多用于并列复句。

其次,用“能愿情态句”替代“祈使句”,因为前者还包括情态动词的同义表达“不兴”“不肯”“干不了”等表达道义情态或动力情态的句子。如例(5):

(5)“老赵,我给你发个妞儿吧。”

“别别,我可干不了这事,这是你们年轻人的勾当。”(王朔《顽主》)

最后,用“评价句”代替“感叹句”。评价句指表达说话人主观评价的句子(详见下文3.6)。

这样分出来的六类典型语境的句法、语义与语用特征明显。

通过语料观察,我们认为,说话者使用“可”的根本动因是:把听话者没有注意到或者不够注意的某事件、场景、属性、评价或者情态(通称为“X”)作为重要信息提至听话者的注意前景,提请听话者注意,郑重告知这一信息,以达到特定交际目的。简言之,“可”的核心功能是提醒与告知。

关于“可”的提醒与告知作用,过往研究中多有提及。杨慧芬(1983)提出“可+形容词+了”的语法功能是“告诉听话者一个新的信息”;孙薇(2002)注意到,当要引起他人的敏感与注意时,“可”起着很特殊的作用;罗晓英等(2006)认为“可”使听话者易于捕捉到谈话重点而多加关注;张秀松(2016)提出“可”的作用是把听者注意力引向言者的主观预期与客观事实的匹配关系上;王素改(2016)提出“提示语气”是“可”所能表达的六种语气之一;张丽丽(2017)指出“可”的主要语义之一是表示确定,带有提醒或宣告语气。

可见,“可”的“提醒与告知”作用毋庸置疑,本文把它提升为“可”的核心功能,理论依据是认知语言学中的注意力(Attention)及注意力窗口化理论(Windowing of Attention, Talmy, 2000: 258、 2007; 束定芳, 2008: 141) 。

根据注意力理论,在言语情境中,听话者可能注意说话者使用的语言形式、表达内容或语境;但不是所有方面同处于注意前景(foreground),不同方面的凸显度(degrees of salience)不同;这种不同仅有部分原因是因为一些成分在本质上更受关注,比如,移动的物体比静态物体、亮色比暗色更容易受到关注;更根本的原因是,语言具有一套指派凸显度的系统,说话者使用这一系统形成句法表达,听话者在这些表达形式的基础上依照特定方式分派自己的注意。指派或分派注意中涉及的认知过程称为注意力窗口化,有序关系或者被序列化的场景可以在其序列的开端、中间或结束部分获得强烈的注意力焦点。

我们认为,语气副词“可”便是语言指派注意凸显的方式之一,“可”后的“X”原本不在听话者的注意范围或不被足够注意,说话者通过使用“可”,为其后的“X”开启了注意力窗口,使之获得注意力焦点,处于注意前景。具体来看,“可”具有以下功能:

第一、提醒注意某个被忽略忽视的信息,即提醒功能。以原因小句为例,表2中例句(b)“别跟我打岔儿,警察可就在旁边” 中“警察就在旁边”是听话者未加注意的背景信息,用“可”把这一被忽略的信息引入当前话语之中,提醒听话者注意,并把它作为“别跟我打岔”的原因和依据;同样,上例(1)“孔子可是圣人,他的诗你怎么能乱改?”,“孔子是圣人”这一信息也是被老渔夫所忽视的背景信息,说话者使用“可”把它导入当前注意前景,并把它作为得出结论的重要依据。以此视角看上例(3a)“*我们可知道吸烟是对人体非常不好的”,其实,说话者提请注意的是“吸烟是对人体非常不好的”,而非“我们知道”,因此,最好改为“我们知道吸烟可是对人体非常不好的”。总之,原因小句中的“可”在当前交际前景中引入某一背景信息,提醒听话者注意,此时“可”如若删除,句子会不自然,这就是例(2)“孔子是圣人,他的诗你可怎么能乱改?”不符合语感的原因所在。

第二、郑重告知、请听话者注意接收某信息,即告知功能。有些“可”小句专门用来提起听话者的注意与重视,其形式渐已凝固,成为提醒告知标记,如下例(6-8):

(6)(齐大妈)进门就撇着嗓门叫:“你们几位都听着,我可告诉你们,后天是咱全国文明日,街道布置下了任务了,各单位都要上街载歌载舞。”(王朔《你不是一个俗人》)