新加坡华人家庭语言政策类型及成因

作者: 张男 彭小娟 延慧

[关键词] 家庭语言政策;类型;成因;新加坡;第三代

[摘 要] 华人后代华语的传承与延续是移民家庭面临的问题。新加坡的华人人数占比众多,然而,华语的代际差异越来越明显,第一代、第二代和第三代之间均有不同程度的差异。以往对华裔家庭的语言使用情况和多语教育的研究多集中于研究表面情况,却忽略了家庭语言环境中的深层原因。本文中,作者对新加坡31个华人家庭的语言政策进行了访谈,通过对家庭语言政策几个要素的研究,利用Nvivo软件清晰构建了新加坡第三代华人家庭语言政策的现状模型,比如:家中鲜少有华语环境;父母语言意识薄弱;缺乏语言实践等。并从内外部分析影响家庭语言政策的原因,提出一些可行性建议。

[中图分类号]H195.3 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2023)02-0043-08

1. 引言

新加坡作为全球最大的华语区之一,在华语的传承和发展方面做出了独有的贡献。然而,近年来,随着英语势力的不断扩大,华人家庭的华语地位遭到威胁,华人家庭的子女对华语态度消极。为此,我们有必要了解新加坡华裔家庭的语言政策和成因,为华语在本地的发展做一些参考。

家庭语言政策存在于每一个家庭中,家庭中主要成员对语言的态度和选择会影响整个家庭的语言使用情况。在海外移民家庭中,家庭语言政策决定了移民家庭会哪种主要语言,对移民家庭的语言规划、语言管理和语言实践具有极其重要的作用。新加坡的华族占到总人口的74%①,因此,华语在家庭语言中占比较高。但由于新加坡政府的官方教育语言为英语,华语的使用频率日益减少,在新生代的华人家庭中,华语没有长足的发展空间。吴英成(2017)认为语言的生命力都是通过语言使用群体代代相传,如果该民族青年家庭成员放弃使用母语,出现母语使用代际断层,那么该语言活力难以为继。通过对历年新加坡华人家庭语言政策的研究,十年前,我们在黄明(2010)的研究中发现了华语在家庭语言使用中出现了代际差异。认为华人家庭中祖辈和子辈、子辈与孙辈之间的家庭语言存在语言转移趋势,同时也发现华语的使用比例在孙辈出现了下降,孙辈与同辈之间的语言交流被英语取代。然而,2010年之后的十年来,第三代华人家庭语言使用情况尚未得到清晰的研究。薛炜俊(2019)认为华语仍然是新加坡华人家庭的主要用语,但是未来极有可能被英语取代。在薛的文章中我们发现第二代华人移民家庭仍以华语为主,但是对第三代华人家庭的语言政策分析不透彻,是否第三代华人家庭还是以华语为主呢?第三代华人家庭语言政策现在又有哪些特点呢?此外,此文章也未对家庭成员之间的能动性和语言背后的社会文化影响因素进行重点分析。为此,本文聚焦华人家庭第三代(2010年以后出生)的语言政策,将研究家庭语言在社会文化背景下的能动性,利用访谈的形式对家庭语言政策进行分析,主要回答以下几个问题:(1)新加坡华人第三代家庭语言政策有哪些特点?(2)这些语言政策的成因是什么?(3)对新加坡华人家庭语言政策有何建议?

2. 家庭语言政策的内涵

李宇明(2021)指出人类语言规划早已有之,而语言规划学的产生只有六十多年的历史①。1959年,由Haugen写的《在现代挪威规划一种标准语》文章中首次使用了语言规划,标志着语言规划学的建立。从此,在各个领域中逐渐建立语言规划学。在语言规划学中,家庭语言政策一直是重要研究领域。Fishman(1966)也认为家庭层面的语言政策最终决定了语言保持或者消亡,可见语言政策在家庭语言中的重要性。在众多家庭语言研究中,至今对家庭语言政策理论影响较大的是Spolsky。Spolsky(2004)把家庭语言政策分为:家庭语言的使用现状;父母的语言意识形态;父母的家庭语言管理方法。Curdt-Christiansen(2014)进一步明确了家庭语言政策的概念,正式指出家庭语言政策的内涵包括语言意识形态、语言管理及语言实践这三个方面。结合Spolsky的研究理论,语言意识形态即家庭成员对家庭语言的看法和情感态度。语言管理是家庭成员对使用哪种语言进行干预而付出显性或可见的努力,目的是为了改变家庭语言实践或语言意识。语言实践是家庭成员在语言选择方面所表现的实际行为,语言实践体现语言政策。此外,Spolsky还指出,家庭语言政策还受到居住的小区域或学校同龄人、家庭中的文化模式等因素影响。本文不仅关注家庭语言政策内部三者的关系,还关注Spolsky强调的社区、同伴和家庭文化等因素对家庭语言政策的影响。

3. 材料与方法

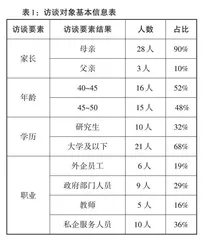

本文以笔者所在的新加坡某华语补习中心小五小六学生家庭为研究对象,对31个家庭进行了访谈,研究第三代移民家庭的语言政策,对家庭成员中的父母和孩子双方都进行了访谈,以访谈内容作为研究材料。研究方法采用半结构式访谈法,集中访谈父母,以母亲为主,子女年龄在10~12岁。访谈的内容包括背景信息,如年龄、受教育程度、第几代华人、职业等;访谈内容主要围绕语言意识、语言环境、语言管理、语言实践、文化认同几个方面展开,诸如“您平时在家会说华语吗”“您会主动要求孩子在家说华语吗”以及“您会以什么方式让孩子学习华语”等问题。样本信息见表1。

其次,利用质性分析软件Nvivo10.0对访谈进行分析,对文本按不同主题进行自由节点和树形节点编码,共对245段文本进行编码,形成 24 个自由节点,最终形成高阶节点5个。具体如下:

按照编码主题再次编码,见表2、表3。

利用 Nvivo10.0 的模型功能,我们将上述主题及其下位节点的聚类关系表述如图1。

最终形成如图2的模型。

从上图可见,家庭语言政策的几个因素相互影响,相互关联。

4. 家庭语言政策下的华语定位

4.1 新加坡华语家庭语言政策特点分析

4.1.1 新加坡第三代华人家庭鲜少有华语环境

新加坡语言环境是双语,然而,双语地位不平等,在使用频率差别较大的双语环境中,第三代移民的家长分为两种,一些家长自身的华语水平有限,在平时的日常交流中,鲜少说华语,更没有办法与孩子长期用华语交流。而另一些家长的华语水平较高,在家会跟孩子讲华语,但往往是父母一方会讲华语,而其他家庭成员都讲英语。可见,不论父母华语基础如何,新加坡华人家庭均以说英语为主。在访谈中,样本18黄同学的家长说“我的华语还OK,她小时候大概六岁会鼓励孩子说华语,但是到了三年级以后,孩子有自己的想法,她不再说华语,到了华文课上才会说”。样本10李同学的母亲说“我们父母本身的华语不好,所以没有办法跟孩子在家一直用华语沟通”。第三代家庭语言环境还有一个特点:隔代之间会交流华语,父母与孩子的华语交流并不密切。有的孩子在祖辈面前才会讲几句华语,如样本21许同学母亲所说“在家不会讲华语,感觉很奇怪,不自然,跟祖母讲一点华语”。样本13的葉同学母亲说“比较少讲一点华语,会跟奶奶讲”。样本23傅同学的母亲也说“他在家跟爷爷奶奶说一点华语,跟父母不说华语”。父母作为二代移民,以前在家里跟自己的父母说华语的比较多,所以有不错的家庭语言环境,但是到了第三代移民,家庭语言环境发生了巨大变化,华语不再是主要的家庭语言,取而代之的是英语,导致子女现在几乎没有华语环境。

4.1.2 大多数家长的华语语言意识薄弱

访谈中家长普遍认为华语比较重要,如样本1陈同学的母亲所说“我们觉得华文重要,考试有华语,比较重要”。但在面对希望孩子说英语还是华语时,他们都表示尊重孩子自己的选择,孩子想用什么语言交流是自己的事,父母尊重就好,不会去干预。如样本5周同学妈妈所说“她在家偶尔讲华语,在学校有读华语书,在家看华语戏剧……我们不干预她讲华语还是英语,我们父母的华语也不太好”。有的家长即使华语水平还可以,但也不会主动引导孩子说华语。如样本17钟同学家长所言“她在家不讲华语……我们父母的华语还好,但是不会引导孩子说华语”。样本31的家长也表示自身的华语还可以,但是孩子在家不讲华语,也不会引导孩子说华语。有的家长则表示孩子对华语不感兴趣,家长的主动干预也没用。如样本8叶同学妈妈说“在家我讲华语,他都是用英语回答我……我不会要求他用华语回答,他不愿意,我也不想逼他”。样本12家长说“孩子对华语不感兴趣,在家不说华语……我们干预也没用”。还有一些家庭,父母跟孩子讲华语,孩子用英文回答。如样本9、14和15的家长表示,孩子在家偶尔跟外婆讲华语,家长跟孩子用华语交流时,孩子用英语回答。在语言意识方面,家长思想是矛盾的,他们一方面认为学习华语比较重要,另一方面,没有培养孩子学好华语的意识,在英语的大环境下,孩子理所当然选择了英语。

4.1.3 家庭教育中缺乏语言实践

首先,家长在家很少讲华语,如样本3、4和12同学的家长们所说,他们在家里不讲华语。访谈的大部分家长都表示家中没有说华语的氛围,他们觉得孩子长大后跟孩子说华语比较奇怪。样本21家长说“我们父母在家和孩子不会讲华语,感觉很奇怪,不自然……”。其次,家长的华语基础不是很好。样本6、7、10、11、16、22、26、29的家长均表示自身的华语不太好,没有办法辅导孩子华文。华语在家庭语言的地位是被动的,家长没有选择它作为第一语言,即使一开始选择了华语,但是后来随着孩子的长大,周围环境的影响,家长也不得不选择英语作为家庭语言,如样本18黄同学的妈妈所说“以前有尝试让孩子讲华文,但是没有坚持……现在大家都讲英语”。家长的语言实践并不积极,甚至家长在家里看华语影视剧,也要用英语跟孩子交流剧情。如样本19林同学妈妈说“在家会跟孩子一起看华语电视剧,但是要看配英文字幕的电视剧,遇到不懂的剧情,我们也需要用英文解释”。样本27苏同学的妈妈也说“我们会一起看华语电视,但是是英文字幕”。可见家长的语言实践是被动迟缓的,没有主动发挥自身的语言实践作用。

4.1.4 家庭华语管理方式单一,需借助外力

在访谈的所有家庭中,孩子们除了在学校上华语课外,课后都来补习班补习华语。个别家长会给孩子买一些华语书,让孩子在家看。比如样本8叶同学的妈妈说“我会让孩子每周看一些华语故事书的内容,希望他用到平时的作文和口试中”。样本10李同学的妈妈说“我会给他买华语漫画书看,因为他对漫画书感兴趣,而且里面华文字不多,字太多的他也看不懂”。其余家庭除了华语教材和课后辅导书以外,几乎没有与华语有关的任何资料。此外,样本6、19、20和27四位同学的家长会跟孩子偶尔看华语影视剧。家长在孩子学习华语方面表现出依赖于外部因素,他们强调自身的华语不是很好,也不会教孩子比较深奥的内容,如样本2、6、20、25、28,这些家庭里的父母相对来说会跟孩子讲点华语,但是父母的华语水平有限,还是要把孩子送到学校和补习中心,他们自己也放心。还有一些孩子对华语不感兴趣,他们也不会主动学习华语,主要靠补习。如样本24家长所说“她对华语不感兴趣,在家也不看华语书,主要靠补习”。像这样的案例还有样本12、13和26。需要提及的是,华语在新加坡被列为华族考试必考项目,家长们为了孩子成绩着想,会主动送孩子去补习中心,平时通过练习资料来训练孩子华语。王天骁(2022):“在成年子女的访谈中,他们更明确地指出,在小学初中时期,家长鼓励他们在家里多讲华语的原因是为了更好的学习成绩。”可见,华语在家庭语言管理方面,家长对孩子的华语管理表现出单一被动的态度。

4.1.5 家长对华语的文化认同感不强

新加坡有四大种族分别是华族、马来族、印度族和欧亚族,每个种族遵循着自身的文化传统。华人会过中国的传统节日,在形式上认同中国文化,但是在价值观上已经欧美化。这一点上,存在矛盾心理。“英语的流行使新加坡民众更易接受英美文化。长此以往,西方价值似乎将成为新加坡社会的共同价值”(赵沁雨,2021)。在意识形态方面,第二代华人已被欧美的价值观所影响,第三代华人的价值观几乎完全欧美化。在访谈中,家长跟孩子平时看的英文电视节目居多,孩子们的价值观潜移默化地受到影响。样本2洪同学的妈妈表示,“我的女儿看不懂中国的古典电视剧,有点深奥的剧情,她就看不懂了”。还如上面样本19的家长提到的,家长会用英文解释华语剧情。由此可见,孩子现在已经不懂得剧中人物行为和背后的文化内涵了。31位家长中,除了个别家长以外,其余家长普遍反映,家中没有华语课外书,对中华文化知之甚少。即使家中看华语书的学生,对华族文化也了解不够深入。笔者也在课堂上对孩子进行了口头调查,除了少数学生略知几个传统神话故事,读过少许的文化寓言故事,其余同学均对传统文化不感兴趣,没有深入了解过。虽然在传承中华文化的形式上遵循着以前的规则,但是新一代已不再追求中华文化的内涵,文化认同心理逐渐减弱。