国际中文教师专业发展的基本路径

作者: 叶军 赵寻

[关键词] 国际中文教育;国际中文教师;教师专业发展;教师教育

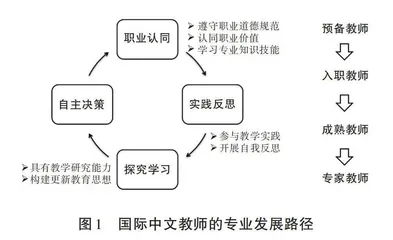

[摘 要] 国际中文教师通过职业认同、实践反思、探究学习和自主决策的循环上升,完成从预备教师,到入职教师,到成熟教师,到专家教师的专业发展历程。国际中文教育专业的学历教育和相应的继续教育,为国际中文教师铺就了一条专业发展的进阶之路。本科教育、硕士和博士研究生教育,学历教育的各个层次分别对应于教师发展的不同阶段,在国际中文教师的培养中承担了不同的阶段性任务。由于教育的目标与侧重点各有不同,学历教育的各个层次应根据教师发展的阶段性目标有所为有所不为;而教师共同体主导的职中继续教育对教师的成长与成熟发挥着极其重要的关键作用,应重视国际中文教师继续教育体系的建构。

[中图分类号]H195.3 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174(2023)04-0018-07

教师、教材、教法是驱动国际中文教育事业发展的“三驾马车”,而其中“教师”则是事关事业成败的最核心要素。鉴于国际中文教师在汉语和中国文化走向世界中发挥的关键作用,也为了规范和指导中文教师的培养与培训,教育部中外语言交流合作中心(原国家汉办/孔子学院总部)2006年开始先后组织海内外专家学者和一线资深教师约500人次参与研制了《国际汉语教师标准》(国家汉办/孔子学院总部,2007)。这个标准在2012年进行了修订,现行的中文教师证书考试就是以《国际汉语教师标准(2012版)》(国家汉办/孔子学院总部,2012)为基本依据。2022年8月,世界汉语教学学会以团体标准方式正式发布的《国际中文教师专业能力标准》,成为新时代规范、引领国际中文教师培养、培训、选拔、能力评定及专业发展新的指针与依据,是指导国际中文教师专业发展的纲领性文件(赵杨,2023;冯丽萍、姜凝馨、叶一帆,2023)。“具有终身学习与持续发展的意识和能力”“实现自身专业的持续发展”(世界汉语教学学会,2022)。在终身学习理念指引下,《国际中文教师专业能力标准》通过初级、中级、高级的分级认证,为国际中文教师描绘了明确的专业发展进阶(王添淼、袁礼,2023;叶军,2023)。

1984年,教育部首次批准在北京语言大学、华东师范大学、北京外国语大学、上海外国语大学设立对外汉语本科专业,次年正式招生。这是我国国际中文教师学历教育的开端。2014年随着学科目录的调整,对外汉语专业更名为汉语国际教育专业。80年代末各高校又陆续开始招收对外汉语教学专业(或方向)的硕士、博士研究生。2007年国务院学位办批准设立汉语国际教育硕士专业学位,2018年又批准在教育博士专业学位中设立汉语国际教育方向,后又设置汉语国际教育领域,开始博士专业学位层面的国际中文教师培养试点。2022年,国务院学位办公布新的《研究生教育专业学科目录》,“国际中文教育”成为教育学门类下独立设置的专业学位类别,可以招收国际中文教育博士和国际中文教育硕士。至此,国际中文教师专业发展完整的学历教育体系基本形成。

1. 国际中文教师专业发展存在的几个问题

目前,国际中文教师的专业发展已经有了可依据的标准和可操作的人才培养体系,但在人才培养的过程中仍然存在一些问题。

(1)汉语国际教育专业本、硕、博培养目标缺乏层次区分。

汉语国际教育专业的本科、硕士(汉语国际教育硕士)、博士(教育博士汉语国际教育领域)专业学位研究生的培养方案中都将培养目标定位为“高层次、复合型、国际化”人才,没有明确体现不同层次学历培养的差异性。

(2)汉语国际教育专业本、硕、博课程设置雷同。

由于培养目标缺乏层次区分,汉语国际教育专业本、硕、博阶段的课程设置也普遍存在相似、雷同的情况。汉语语言要素(语音、词汇、语法、汉字)教学、第二语言习得、中国文化概论、跨文化交际等课程重复设置的情况比较突出。尽管一定程度解决了跨专业修读研究生本专业基础知识不足的问题,但对于本专业学生来说则是“炒冷饭”,浪费了有限的课程资源。重复设置课程的另一个弊端就是每个阶段的课程设置都要面面俱到,由于总学时的限制,各方面的内容都只能浅尝辄止,样样都要学,样样又学不精、学不实,“夹生饭”现象严重。例如,本科汉语本体知识掌握不扎实,并不能指望硕士阶段通过有限的补课就能有效地解决问题。

(3)实习、实践的内容和形式在各个阶段呈现明显的同质化倾向。

在应用型人才培养的指导思想引领下,实践能力的培养在本、硕、博各阶段都得到了相当的重视,不过实习、实践的形式与内容各个阶段趋于相同,例如不少学校的本、硕、博学生都以担任国际中文教师志愿者为目标,都追求所谓“顶岗实习”。没有充分考虑处于不同学习阶段的学生的知识、能力、经验等方面的差别,也没有充分考虑实习作为一种教育方式在不同阶段目的与内涵上的差别。

(4)继续教育形式单一,缺乏针对在职教师专业发展的支持系统。

海外的中文教师往往分散于不同的学校或地区,中文课程在海外学校的课程中往往又处于比较边缘的位置;在职教师的专业发展很容易陷入自生自灭的状态,教师很难在专业发展上获得比较有效的支持。目前语合中心和孔子学院会组织针对在职教师的岗中培训,但多采用讲座或报告的形式,而内容多是重复诸如“如何教语音”“如何教汉字”“如何教词汇”“如何教语法”“如何教文化”“如何组织活动”等基础性知识,并没有针对在职教师实际工作中面临的实际问题。这种培训更像是补课,没有体现教师专业发展的需求。

我们认为,各个层次教师教育(包括学历教育与继续教育)的培养目标、课程设置、实习安排、成效评估等,应该放在国际中文教师专业发展的整体框架之中加以考量,加以解决。

2. 国际中文教师专业发展的阶段性

一般来说,按照入职年限和教学熟练程度,我们把教师分为四类,从低到高依次为预备教师、入职教师、成熟教师和专家教师。但是,从预备教师成长为专家教师,教师凭借的不仅是工作年限的逐年增加,更应该是在自我提升需求驱动下的教师专业发展。对于国际中文教师而言,其专业发展之路一般要经历四个阶段:

(1)职业认同:国际中文教师的职业身份认同有以下三个方面的含义。第一,遵从中文教师的职业规范、履行职业义务、遵守职业道德;第二,认同中文教师这一职业的重要价值,不仅是对学生、社会、国际中文教育事业的价值,也包括该职业给教师本身带来的幸福感和满足感;第三,掌握中文教师所必需的专业与技能。应该注意的是,教师职业认同不是静态的,而是一个长期、发展性的过程。职业认同促使教师致力于终身学习和发展,同时,“教师对于其工作经验的解读和再解读又不断更新教师对其职业身份的认知”(Marcelo,2009:9)。

(2)实践反思:我们常常强调,国际中文教育是一门独立的学科(赵金铭,2014),并不是会说汉语就能够教好汉语,也不是学了一些汉语知识和教学理论就能教好汉语。一名缺乏教学经验的新手教师需要在教学实践中经历千锤百炼,通过实践和反思将理论知识转化为实践性知识,练就熟练的教学技能,才能游刃有余地应对复杂多变的汉语教学环境。然而,教学实践并不必然导致经验的获得。在实践中反思是教师将理论性知识转化为实践性知识,积累教学经验最有效的途径。因此,对国际中文教师的培养和培训不应总想给教师“开药方”,让他们“按方吃药”,而应着力于帮助教师成为反思性实践者,批判性地看待自己的教学实践,从中找到探究学习的方向。

(3)探究学习:在解决实际问题的基础上,通过探究学习,教师将其在职前教育阶段所积累的知识、理论和技能在“深度”和“广度”两个方向上进行重塑:其一,教师将其知识储备与在教学实践中积累的情境知识相结合,进而对如何灵活运用已有知识和技能产生更深刻的理解,此为“深度”;其二,对于现有知识和技能无法解决的问题,教师可转而寻求新理论、新技能的帮助,不断拓展自己的知识面,此为“广度”。一个合格的国际中文教师,应具备教学研究能力,并不断更新其知识储备、教学观念和教学方法。

(4)自主决策:国际中文教学是一种极富挑战性和创造性的工作。其挑战性来自于教学环境和教学对象的多样性,以及随之而来的在教学实践中层出不穷的新情况、新问题。Larsen-Freeman(1983)认为:“成功的(二语)教学没有捷径,也没有放之四海而皆准的方法,而是教师自主作出明智决策的过程”。Donald Freeman(1998)在Larsen-Freeman(1983)的基础上,将第二语言教学直接定义为“基于知识、技能、态度和意识四个要素的决策过程”。在职业认同、实践反思、探究学习的基础上,教师最终应能够灵活应对不同的教学情境,作出成熟的教学决策,行使教学自主权,这也是一个国际中文教师成熟的标志。

基于此,我们可构建国际中文教师专业发展路径如图1。值得注意的是,该路径的四个阶段之间并不是线性的发展关系,而是循环上升的关系。也就是说,从“职业认同”发展到“自主决策”,教师的专业发展过程并没有结束。之前我们也提到,“职业认同”并不是一个静止的状态,而是一个随着教师专业发展而不断发展的动态过程。成为自主决策者的国际中文教师,会对自己的职业有新的认识,对自己在教学中的角色有新的定位,从而引发新一轮的专业发展,促使其不断成长,从预备教师成长为专家教师。

3. 国际中文教师教育的层次性

我们应该认识到,国际中文教师的专业发展是一个长期、持续的过程。从职业认同、到实践反思、探究学习、再到自主决策,教师在此路径上的每一步都需要充足的时间、有效的支持和正确的引导,才能具备支撑其专业发展的必要素质。国际中文教师教育,从学历教育(本科、硕士、博士)到继续教育,是一个包含不同层次、不同路径的教育体系。每一个层次的教育有其特定的教师群体,肩负着各自不同的教育目标,为处在不同发展阶段的教师提供教育支持。

(1)本科学历教育——基础阶段

国际中文教育本科是国际中文教师教育体系的基础阶段,其目标是培育对国际中文教育这一学科有基本了解,对国际中文教师职业有基本认同的预备教师。这里需要特别强调的是,本科阶段培养的不是能够胜任专业工作的成熟教师,甚至不是入门教师,本科只是为未来的国际中文教师打基础,做准备的阶段。本科阶段培养的只是预备教师或准教师。预备教师这一定位对于国际中文教育的本科教育来说非常重要,这是因为如果我们不是将成型的教师作为这一阶段的培养目标的话,就不必纠结于实际教学能力培养和专门教学技巧或方法的训练之上,而把有限的课程和学习时间放在相关基础知识、基本功和通用技能的积累上。如果说一名优秀的教师的知识、能力和创造性缺一不可的话,本科阶段可以暂时将能力和创造性放一放,重点学习和掌握基础知识。我们不是说实践能力不重要,只是说从国际中文教师专业发展的阶段性特征看,本科阶段对实践的要求可以是隐性的,知识的培养应占据显性的、突出的位置。实际上,缺乏专业知识基础的实践能力发展是无源之水,无本之木。

本科教育是通识性教育。对国际中文教育专业来说其通识性基础知识包括汉语语言素养、(某一门)外语语言素养(陆俭明,2013),以及中外文化素养等。具体地讲,就是保证其将来具备国际中文教学能力和中外文化交流能力的语言学知识、汉语言文字学知识、中外文化知识和中国文学知识等基础知识,以及汉语基本功(普通话、拼音、汉字)、语言分析与语言对比、文学分析与文化比较、跨语言交际、跨文化沟通等必备的通用技能。

如果在本科培养中片面强调实践,安排大量教学类课程,势必挤占基础知识类课程的学分。学生基础掌握不扎实,为研究生阶段其教学能力的发展留下巨大的隐患,也是导致研究生阶段重复设课,频频回炉炒冷饭的根本原因。

本科阶段教师教育的实践性如何体现呢?一方面,专业课程的内容突出国际中文教学特色,例如语言学、文学、文化等本体课程采用对比视角,引入大量语言对比、中介语(偏误分析)、文化比较材料;另一方面,应结合基础知识课程学习,通过大量的观课、见习,通过担任助教(而非独立执教),让学生有机会接触国际中文教学实践,了解知识在教学实践中的应用价值与应用方式,同时也培养国际中文教师的职业认同。