循证语文教学的证据建设

作者: 薛海兵

【摘 要】循证语文教学的首要任务是证据建设。为了建设高质量的语文教学证据库,需要明确证据建设目标,把握证据分类与评价标准,遵循科学的实施步骤与具体路径,提高教师的证据建设能力。循证语文教学的证据建设需要多方面力量的积极参与,研究者与语文教师是证据建设的主体力量。

【关键词】语文;循证语文教学;教学证据;证据建设

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)11-0027-06

【作者简介】薛海兵,江苏省南通第一中学(江苏南通,226001)教师,正高级教师,江苏省语文特级教师,“江苏人民教育家培养工程”培养对象。

循证教学(Evidence-Based Teaching,简称EBT)是基于证据的教学,目的是“提升教师教学决策以及教学行为的合理性与有效性”[1]34-35。循证教学中的证据应该理解为可以用作解决问题的参考性文献或研究成果,“用于表明一种理念或建议的真实性和有效性”[2]11。语文学科实施循证教学首先需要的是丰富的科学证据。我国目前尚未建成语文教学证据库,循证语文教学证据的研究工作和证据库的建设工作迫在眉睫。从循证语文教学证据建设的目标看,我们需要建构来源科学权威、判定标准明确、功能特征显著,且能有益于教学实践和满足学生语文学习需要的语文教学证据库。这个证据库中应当包含语文学习必须掌握的理论知识与实践技能,以及必须理解的经典作品,这些证据必须具备系统而具体、科学而实用的基本特征。当然,这些证据需要在学科核心素养的四个维度上加以全面建设。

一、加强循证语文教学的必要性

在教学走向现代化与科学化的过程中,教师越来越需要依靠证据实施教学,促进学生科学发展,解决教学过程中遇到的重要问题。综合循证教学诞生的原因、循证教学的价值和语文教学存在的问题,我们自然会得出这样的结论:语文学科同样需要实施循证教学,开展循证语文教学(Evidence-Based Chinese Teaching,简称EBCT)。

1.基于语文课程建设与发展的需要

语文学科的教学内容如何确定?相对于其他课程而言,这个问题似乎长期困扰和制约着语文课程的发展。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》虽然提出了四个核心素养和学业质量评价标准,但是没有明确的课程教学内容和科学的分级分学段标准,没有具体明确的陈述性知识和程序性知识等学科知识,每本教材或者每个学习任务群都很难用科学意义上的符合思维的方式加以可视化呈现。换句话说,语文学科缺少支撑教学的证据。我们知道,有价值的证据来自特殊情境的实验[2]11,但是语文学科的许多观点或教学内容都缺乏实验验证。而且,课程改革以来所进行的一些实验研究以及所积累的研究成果有限。故而,语文学科遵循证据开展教学就显得尤其迫切。

2.基于解决语文学科存在问题的需要

循证教学诞生在教学现代化的进程中,是“对教学中经验主义、主观主义和实证主义等教学思想及其指导下的教学实践的反思与改进的产物”[1]33。语文学科同样存在上述三大问题,且相比其他学科,经验主义和主观主义的问题更为凸显。大纲时代,语文学科设置了偏向于陈述性知识的单元教学重点和选篇教学内容等,教学深浅与教学方法基本依靠经验。课改时代,语文学科基本以人文主题为主,具体的语文素养目标很难科学地落实到每篇课文或每个任务群的教学中,教学目标、教学内容和教学方法的把握与处理则再次将教师推向了经验主义的怀抱,主观主义错误也就越来越明显。语文教学中的阅读与表达到底要教什么,这就需要依靠证据来确定教学目标和教学内容。

二、教学证据的分类及等级划分

循证语文教学证据的建设是语文学科应用证据实施教学的基础,为了顺利实施EBCT,我们需要建设一个比较科学的、完善的语文教学证据库。在证据库建设中,要按照一定的标准对其加以评估和科学分类,保证证据建设的科学性、有序性和系统性。

1.教学证据的分类

根据证据的性质划分,对教学实践有影响的证据大致分为四类,即描述性证据、分析性证据、评估性证据和预测性证据。[3]描述性证据会对教学研究人员与教师制定教学方案产生很大影响。这类证据重在提供全面的、细致的信息数据,对具有模糊性特征的语文教学特别重要。[4]分析性证据作为研究结果可以解释与教学实践相关的一些因素,通过控制这些因素可以控制相应情况发生的可能性。语文教学可以在问题与证据之间寻求比照关系和因果关系,从而对教学加以调整或解决教学问题。评估性证据是对教学实践的有效性进行直接评价。这种证据对于解决教学实践问题特别重要。预测性证据是对备选教学方案加以分析所得的证据,其有助于挑选产生最优结果的方案。这类证据需要语文教师具有广博的专业知识,进行充分的预设工作。

根据证据的对象分类,教学证据包括三大类:一是知识类证据,即作为解决教学问题的科学性研究结论;二是症状类证据,即学生现有的思维与情感认知水平;三是情境类证据,即实施情境教学所需要的理论与实践知识。第一类证据是文献和制度类的研究结果,是科学的知识。从学科教学看,包括了确定教学目标、教学内容的证据,也包括了确定教学策略、教学方法的证据,还包括了确定学习方式、学业水平的证据。显然,这里包括了陈述性知识、程序性知识两方面的证据。第二类证据是参照循证医学中患者元素界定出来的证据类型,或者将其作为寻求证据的视角,就是寻求解决教学问题的方法时要考虑学生的认知水平和能力,或者从这个视角出发寻求心理学、思维学、教育学等方面的证据。第三类证据更能体现学科特点,兼具人文性与工具性,它的建设对于语文学科尤其重要。

在知识类证据、症状类证据和情境类证据中,知识类证据是作为解决教学问题的科学性研究结论,主要由研究者提供;症状类证据是关于学生现有的思维与情感认知水平的科学研究成果,主要参照学生认识现状;情境类证据则主要从教师的专业智慧和教学专家的研究与实践成果中提取。[1]34知识类证据主要依赖学科课程专家的研究,症状类证据主要依赖心理学研究成果,情境类证据则主要来源于教育学研究成果和教学实践经验。语文学科证据库建设是开创性的学科工程,要在保证重点的同时做到三类证据库建设齐头并进。

针对语文课程标准的特殊性和教学适用性的需要,我们应该特别重视研究者视野的学科专业知识(Knowledge of Subject Matter)证据库、学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge,简称“PCK”)证据库、文本研究综述证据库和教学案例综述证据库的建立。学科专业知识证据库和学科教学知识证据库是建设的重点。学科专业知识证据库就是通常意义上所讲的语文学科证据库,包括一般内容知识和学科内容知识方面的证据。PCK包括了关于内容与学生的知识和关于内容与教学的知识。[5]语文教材保持的选文传统决定了文本研究作为证据的重要性,属于不断更新的专业知识类证据。教学案例综述证据包含了专业知识和教学知识,尤其是教学经验和教学智慧。虽然案例作为证据的等级比较低,但是作为优秀教师的实践经验的呈现,还是值得参考的。教学案例综述要有教学效果的呈现作为附件,供寻求证据者作为评价证据的参考。教学案例的科学性与成效性应该成为评价证据时的重要参考指标。

2.证据的等级划分

在循证语文教学证据的建设过程中,我们需要始终注重证据质量的衡量,以保证证据的科学性和高质量。美国国家研究院提出的判断教学证据质量的标准,被普遍认为是值得借鉴和参考的。[6]20在这个标准的衡量下,教学证据被划分为相应等级。根据获得证据的不同方法,证据的科学性及等级分别是:第一级是随机实验研究所产生的“黄金标准证据”,第二级是实验研究所产生的强有力的证据,第三级是运用统计分析相关研究得出的有价值的证据,第四级是没有统计分析的相关性研究所得出的微弱的证据,第五级是没有经过实验而从案例分析中得出的证据。此外,根据华东师范大学教育学部研究员周加仙的研究,教师还可以采用以下三个标准判断一个研究是否有效,即科学文章是否发表在同行评议的杂志上;研究结果是否得到其他语文教学实践的重复证明;该研究是否得到其他研究证据的支持,并在研究界与教学界形成共识。[6]20

教师明确和掌握教学证据等级划分的标准并不是目的,而是要学会以此为基础收集和运用高品质证据。比如教学《劝学》时,教师必须确认“议论文中形象说理和理性思辨的方法”这一证据,从而展开关于比喻论证和对比论证的教学。这个证据来源于“已有定论的学科知识”,属于“强有力的标准”下的证据。又如教学《祝福》中,祥林嫂反复讲述阿毛的故事,应该确认“故事中事件与叙述的重复关系”这一证据,从而展开叙事频率的教学。这个证据来源于“相关上位学科的研究成果”,属于“有价值的标准”下的证据。小说教学中的这一叙事学证据可以扩展至海明威的《老人与海》中对鲨鱼的五次进攻的描写、《桥边的老人》中一次又一次说到动物等类似的教学内容中。这样一来,语文学科的阅读、教学和考查就是有据可依的,科学性得到显著提升。

三、教学证据的获取过程与路径

循证教学需要针对教学中的问题寻找最高级别的证据,从而期待产生最佳效果。这些证据要具有科学性、权威性、适切性。在语文循证教学中,教师需要运用自己的专业智慧和实践经验,综合分析来自各种渠道的研究成果或科学知识,兼顾学生的认知水平,做出最佳的实践决策,获取并确认可资教学的证据,尤其是最高级别的证据。一般而言,教师获取与确认证据的过程可以有以下步骤。

1.获取科学的知识(证据)

证据是实施循证教学的基础,循证语文教学证据建设的首要任务就是充分收集文献中的证据,以提升学生语文学科核心素养。周加仙认为,“这些知识应该是通过描述性的、质性的、量化的等严谨的研究方法获得”[2]14,这也是国际循证实践研究通行的“5A方法”中的前三步,即收集信息、转化问题—检索证据、确认最佳—评估证据、确保有效,这是获取证据的科学依据以及应有步骤。

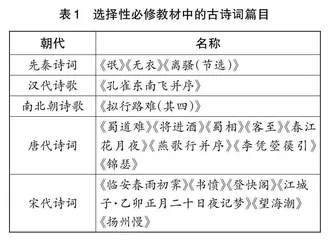

证据建设过程中要重视不同来源、不同标准和不同功能的各层次证据的共同积累,从而为循证教学提供各类型的、各层次的证据支撑。循证语文教学的证据根据其源头与获得路径,大致可以分为五种类型,即课程教学指南类文献、已有定论的语文学科知识、相关上位学科的研究成果、教学内容的经典案例与综述、教学方法方面的证据,而据此获取与确认的证据按标准分类自然也就属于不同级别。(见表1)

从对语文教学实践的观察可知,语文教师在后两类证据的积累方面有一定储备,但是对前三类证据大多不够重视,也不善于从中获得证据,这是需要引起重视的问题。此外,我们需要注意的是,网络或系统大数据不等于教学证据,大数据能否成为科学的教学证据,需要进行具体分析。

2.在研究界与教学界之间架设桥梁

众所周知,科学研究成果转化为实践知识需要传播与运用。在循证教学实践中,这不仅是语文教师应有的责任,更应该是专业研究者研究基础教育的重要担当。在语文教学证据库建设中,这类证据的收集颇为重要,也极其艰难。因为它对研究者和教师都提出了跨界、跨学段,甚至是跨学科研究的要求。研究者和教师之间应该建立沟通与交流机制,在理论研究与实践探索之间建立科学有效的转化机制,并在此基础上尝试建立领域性的小规模证据库。从实践观察来看,在这种桥梁架设中,质性的要求不要过于抽象和伪人文化,量化的要求则不要过于烦琐。

3.严格控制教学证据的确认过程

语文学科性质的人文性、作品内涵的多元性和课程研究的不充分,使得语文学科的研究与探索呈现出“繁荣”景象,产出的“研究成果”相对丰富。在选择和确认证据时,严肃性与科学性就显得更为重要。对于潮流话题或者改革浪潮的盲目推进产生的证据,教师需要更多的理性考量与试验性实践。教师需要在认真研读改革文献之后审慎着手证据的寻找与确认工作。这个过程相当于证据进行应用前的全面审核与评估,是循证语文教学得以顺利进行的重要保证。

4.教师要重视积累个性化证据

因为差异化教学的需要,加上语文学习的人文色彩,以及尊重学生对于世界和学习内容的多元化理解的需要,所以循证语文教学更加注重因材施教。这就要求教师能依据自己的经验去获取、改善以及运用证据,甚至积累个性化证据库。积累个性化证据时,教师要相信“反思性实践的力量”[7],要能够根据实际情况改造教学方法,适应新的方法,对学生也要提出同样的要求,从而保证新做法的有效性。这种积累应该尽量避免个人孤立的做法,要在教学团队内部开展实验,共享成果或交流想法,从而找到更好的实践策略。