关于“数学体验性学习”之断想

作者: 吕林海

【摘 要】在体验的丰富性和数学的抽象性之间,存在着一种深层的张力,这表明了“数学体验性学习”所具有的丰富探究空间和思考空间。体验是一种沉浸于主体的经验,但又从经验上升到觉知的过程,其中蕴含着类似于黑格尔所言的肯定—否定的精神生长历程。数学体验的目的并非是对对象的表层感知,而是对象相对于主体而言所具有的意义。数学体验需要主体去实践、去做,但思想的数学却同时要求主体去思、去反省,因此数学体验中所发生的是一种“做思共生”之机制。数学是一门高度模式化、抽象性的学科,这就要求主体走入数学的一种深层美学境界之中,并经由数学之美的体验,而获得数学学习的本真动力和对数学之真的逐渐接近。

【关键词】数学体验性学习;觉知;做思共生;数学美

【中图分类号】G633.6 【文献标志码】C 【文章编号】1005-6009(2024)27-0028-04

【作者简介】吕林海,南京大学(南京,210023)教育研究院教授,博士生导师。

一切教育的发生,最终都需要落实在学生身上,这几乎是个不言自明的道理。但如何让其更好地发生,却并不是那么显而易见的。教育的学问,恰恰在这里显现出来。对于数学教育而言,长久以来的实践困境其实并不在于对“数学这门科学的重要性和价值性”的认同,而是在于如何让这种“重要性和价值性”真正走入学生的内心深处,并转化为其独特的理性素养。对于此,数学教育相比其他学科的教育,又有着更大的难度,这从根本上源于数学的本质特征——高度的抽象性,它使得数学其实很难被学生真正“体验到”,这包括数学所独具的对现实世界的深刻的思想穿透力和解释力。

因此,数学教育其实存在着一个深层的两难困境。一方面,数学的高度抽象性彰显着数学的魅力、价值,它使得人类得以借助数学走进繁杂的现象世界或经验世界的深处,揭示隐秘其中的形式化机制;另一方面,抽象又逼迫着数学需要跳出人的感知经验范围,破除经验的制约,但这就反过来不断促发着人们调动(甚至是激发)自身的理性机制,克服自身经验的限制,以追寻、把握数学所独有的模式化力量。数学的抽象,既是其深层的价值之所在,又是其对教育提出的深层的挑战之所困。

基于上述困境之思,一个值得探讨的问题就自然浮现出来了,即如何能让这种数学的抽象力量真正被学生“体验到”?这样的问题自然就延展出如下的系列追问:如何理解“体验”和“数学的体验”?有哪些类型的“数学体验”?如何让这样的体验真正发生?教学、评价等方面的可能做法有哪些?在这里,我们已经看到,“体验”一词,似乎努力地在把“抽象”和“经验”融合起来,也在把数学教育的两难困境加以弥合,这显示了对其加以研究的意义和价值。对于这样一个颇具难度又极具价值的议题,笔者在本文中仅着力提出自己的一些哲思断想,努力为他人提供一些思路和助力。

一、体验的内涵——从经验到觉知

“体验”二字的内涵需要细细推敲。《荀子·修身》有云:“好法而行,士也;笃志而体,君子也。”由此可见,“体”与“行”几乎是统一的,“体”就是去实行、去实作。故《淮南子》中也谓:“故圣人以身体之。”这里的“体”,也表明一种“亲身去做”的意思。“验”其实是核查、检查的意思,它表明“行动者”(即“体”者)要通过行动去进行核查和检验,特别是对过去的经验、想法、思想、观念进行反思和考量。

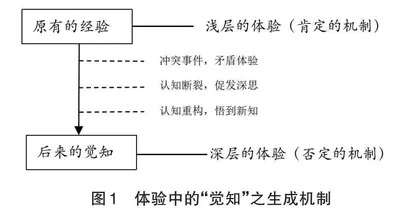

基于上述分析,“体验”其实有两层含义。第一层含义是指“实际地做”,这是一种具身的、尝试的行动,是体验的基本路径。第二层含义是指“深层的觉知”,这是一种基于行动后的反思、改进和升华,是体验的关键机制。由此可见,对于“体验”而言,首先要有主体的行动、参与,让主体有一种具身的“进入过程”。随后要在体验的基础上有思考、有反省、有悟知,要形成对过去经验的一种重新修正,甚至是再构。图1就展示了体验从“原有的经验”向“深层体验”发展的基本过程。

“体验”发生在“实际地做”之中,此时必然生成一种对“原有的经验”的改造过程。“原有的经验”是主体的“浅层经验”,它倾向于一种“肯定性”,即主体总是倾向于用已有的、基础的经验去解释外部世界,或者基于这样的经验去行动。如果“实际地做”没有对主体的“浅层的体验”或“原有的经验”进行改造,那么“真正的体验”其实并没有发生。这就是指,没有实现“体验”的第二个关键要义,即,让主体真正地有悟知、有觉知,有对“原有经验”的深层改造。而“后来的觉知”就是一种新的“深层的体验”,它是一种对原有经验的否定,促发主体用一种新的视角与世界展开对话和互动。

在“实际地做”之中,原有经验的改造的发生,需要经历如下的“体验过程”。首先,主体要体验到一种冲突,要体验到一种矛盾,从而形成对过往“肯定性经验”的一种深层挑战。第二,伴随着挑战而来的,是一种认知的断裂,一种原有的经验无法解决所面对的事件的“无力感”,这“逼迫”着主体重构经验,以生成一种解决问题的“新的能力”。第三,直至一种认知的重构,主体才形成一种新的顿悟、一种经验的再构,重获一种对世界的有力的解释能力和应对能力。

从上述的转变机制可以看出,真正的体验来自主体对自身经验的“深层改造”,而“改造的发生”对主体而言是一种“痛苦感”“矛盾感”,这种感受才是“实践行动”对主体而言真正产生价值的关键机制。正所谓,“深刻的痛苦才能产生深刻的体验”“大痛苦产生大体验”。

二、数学体验的目的——指向意义的建构

人类的一切深层体验,并不仅仅是“对象化”地去感知某个对象(物),而是要把“对象”和“自我”联系起来,感受“对象”对“我”而言的“意义”。深层体验,就是“我”在深层地建构“对象的意义”。因此,体验,并不是去直接“体验”一个客观“存在物”,而是“由我出发”去建构“我所感悟到的意义”。“体验”必须是主体性的,这种主体性意味着一种“客观对象的被纳入”,即一切客观对象都被纳入我的意义世界之中,成为我的意义世界中“被建构的对象”。

由以上可见,对于数学体验而言,学习者所体验的并不是某个“客观的数学对象”(某个知识点、某个定理、某个法则等),而是这些“数学对象”的意义。可以用一句发问句来表明数学体验的内涵,即,“对我而言,它(数学对象)意味着什么?”“意味着什么”,直指数学体验的目的,它把主体和客体深深地联系了起来。

以数学中的函数为例,学生所获得的数学体验,直指如下的追问,即“于我而言,函数意味着什么?”面向“意味”的追问,其实就是“意义的深究”,就是主体努力地超越表层的信息,深入地建构“数学对象”的更高意义。基于此,笔者认为,学习者会对函数这个数学对象从三个角度加以“意义追问”,即何成其由、何成其义、何成其功。接下来,笔者试图一一加以解读。

“何成其由”是一种“历史文化意义”的追问,它试图解答“我如何看待函数的历史生成的意义的?”这一追问。这就需要学习者走入数学史深处,走入“函数”产生的事件深处,重构对事件的历史解读,形成对“函数”的“何成其源”的解析。此时的学习,是一种“学科史学习”。

“何成其义”是一种“思想方法意义”的追问,它试图解答“我如何看待函数的内涵要义的?”这一追问。这就需要学习者走入函数的思想方法特质深处,去理解对应说、映射说的思想内涵,走入函数的符号表达之中,建构函数的图像化意义等。此时的学习者所经历的,是一种“知识思维学习”。

“何成其功”是一种“迁移应用意义”的追问,它试图解答“我如何看其作用与功能的?”这一追问。这就需要学习者实际地去解决问题、去进行项目化学习、去进行迁移应用,以此来感受“函数的实际应用意义”。总体而言,学习者是通过“应用性学习”来建构“迁移应用意义”的。

三、数学体验的机制——做思共生

数学体验,意味着打破原初的经验,并由此建构“新的觉知”。从“原初经验”到“后期觉知”,就是“深层体验”的发生过程。在这个过程中,学习者所必须经历的关键机制就是“做思共生”。所谓“做思共生”,就是在“实际地做”的过程中,学习者同时在经历着“反省和建构”。“做和思是相互交织、彼此互融的”,新的体悟、新的觉知就是在“做”的过程中生成的。

对于“做”而言,此时发生的具身体验,对于积累数学经验、形成数学感知的确颇为重要。但是,正如前所言,具身的体验本身并不是“数学体验”的终结,唯有上升到更高的“觉知”,才是数学体验的目标。图1所示的“冲突”“断裂”“重构”之转化机制就是这一上升过程的体现。孕育在这一上升过程之中的,是学生的思维,这里的思维可谓“反省思维”。这是因为,学生是在“做”的过程中同时发生着反思,思与做是共生的,思是对“做”的一种体察和反省。“做”提供了“反省”的素材——如各种矛盾、困境,与此同时,反省为“做”提供了进一步完善的可能。

基于此,我们需要进一步追问,“做”中之“思”包含哪些方面呢?特别是,数学之“做”中的“思”又是什么呢?笔者无法涵盖所有“思”之内容,仅着重谈如下几个“思”之类型。第一是“对比之思”。数学活动中的一个重要内容就是对经验世界的事物进行比较。比较是抽象建构的基础。当学生看到了大小不同的“角”,当学生看到了形态不一的函数,等等,差异中似乎又有着相同,这时的困惑自然产生,而破解困惑的重要路径就是“对比之思”。第二是“概括之思”。比较之后,学生就需要寻找共性特质,提炼共性特质,描述共性特质,此时发生的“思”就是“概括之思”。形态各异的角、变化多端的图、类型迥异的数,看似不同,但比较之后建构出内隐其中的“同”,数学的抽象意义就产生了。第三是“直觉之思”。数学的思维方式中不仅仅是逻辑、推理和演绎,还有“直觉思维”。直觉思维是一种超越逻辑形式而直接洞察事物本质的思维方式。数学史的大量事例都表明,在对数学问题的长期苦思冥想的过程中,研究者往往会突然形成某种顿悟、产生某种灵感,实现一种超越性和突破性的建构。对于学生而言,在“做”数学的过程中,在面临难题或困境之时,坚持深度思考和反复揣摩,当“灵感之一瞬”突然来临,此时的数学体验是一种“至高的心流美感”,其价值无与伦比。如果说还有其他的“思”,那么,笔者还可以列举“归纳之思”“联想之思”等,但限于篇幅,就不一一加以阐释了。总而言之,数学是一门高度强调思维的学问,数学体验中的核心内容就是“思之体验”。并且,这种“思之体验”因其嵌入“做”之中,就强烈地带有杜威所说的“反省思维”之特质,这即是一种边做、边思、边调整的思想经历。

四、数学体验的情感动力——数学美

在学生的数学体验中,一个重要的体验就是数学美的体验。这种美并不是一种表层的优美感,而是一种深层的崇高感。在数学所表现出的形式的简洁性与其反映出的世界规律的深刻性之间,恰恰彰显了一种数学独立的美学力量。从表面来看,数学的符号或许让人感觉枯燥深奥,但那是因为数学并未走入体验者的经验深处。如果体验者真正经历了数学发生发展的历程,理解了数学符号所表达的意义内涵及其生成过程,此时的数学就绝不是一个形容枯槁的形式化骨架,而是一个血肉丰富的生命体,它生机勃勃,充满了魅力。

这种追求极致的形式化表达,并以此表达人类对世界的深度意义建构的过程,其本身就是一种人类的思想之美与人性之善。这是因为,在体验数学的过程中,人类得到了一种宁静感,并由此有可能接近世界的真与世界的美。在哲学家和数学家怀特海看来,世界正是经由数学,而进入了一个哲学的世界,并揭开了真理的序幕,他由此写下了名篇《数学与善》。

由此反观今天的数学教育,我们让学生体验数学的问题解决过程、概念形成过程、联想推理过程等,这是必要的,但又是需要进一步深化的。深化的关键点在于,一切数学知识的背后,蕴含着数学作为一个模式的抽象性力量,蕴含着一种绝对的人类追求形式之美的深层动力。正是在这个意义上,我们可以说,最深的数学体验,应当是一种数学之美的体验,这是一种至高的数学学习动力,它最接近数学学习之本真。