戏剧化教学:初中英语故事类语篇教学的新路径

作者: 高维宝 刘蓓蓓

【摘 要】在初中英语故事类语篇教学中,教师可从“梳理故事,理解语篇,铺垫戏剧化教学;创编剧本,深入语篇,实施戏剧化教学;表演实践,超越语篇,评价戏剧化教学”三个方面,开展戏剧化教学,以此提升学生的学习兴趣,从而实现对学生学科核心素养的培养。

【关键词】初中英语;戏剧化教学;教育戏剧;阅读教学;故事类语篇

【中图分类号】G633.41 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)39-0055-05

【作者简介】1.高维宝,江苏省连云港市新海实验中学(江苏连云港,222001)教师,高级教师;2.刘蓓蓓,江苏省连云港市新海实验中学(江苏连云港,222001)校长,高级教师。

一、引言

《义务教育英语课程标准(2022年版)》在二级和三级要求中将“剧本”明确为一种专门的语篇类型。同时强调要依托语境开展教学,引导学生在真实、有意义的语言运用中整合性地学习语言知识,要求学生能在教师帮助下表演小故事和短剧。[1]这就要求教师在平时的教学实践中,充分利用教学智慧,根据语篇内容或所给条件进行改编和创编,为学生提供一定数量的剧本语篇,并基于此开展戏剧化教学活动。

二、戏剧化教学与故事语篇教学

教育戏剧,又称戏剧教学,是将戏剧运用于教学中,通过戏剧的形式学习其他学科知识。[2]它是将戏剧的创、编、演等活动作为一种教学方法辅助英语教学的有益尝试。戏剧化教学是输出带动输入、输入促成输出的一种教学方式,是以输出为导向,集听、说、读、写、译等多种语言实践于一身的综合技能教学法。[3]其主要特征是学科内容故事化、故事戏剧化、戏剧体验学科化;主要目的是促进学生对学科知识的理解掌握和应用;主要途径是以教材文本为素材,通过改编教材文本,以戏剧的方式来表达主题、完成教学任务、达成教学目标。在教学中,教师可创设戏剧情境,构建角色关系,运用剧场方法,让学生体验角色、发挥想象、表现自我、学会合作、学会创新,实现生命成长。

在戏剧化教学活动中,教师可以创设开放式、互动式、体验式的学习活动,提升学生的学习兴趣,从而实现对学生学科核心素养的培养。

故事类语篇是记叙文体,通过故事,学生可以更好地理解和运用英语语言知识,同时也可以培养自身的阅读、听力、口语和写作能力。然而,在初中英语故事类语篇的教学活动中,浅层化现象较为普遍。有些教学活动仅梳理故事表层信息,或是注重学习语言现象,忽视对故事文化内涵及主题意义的深入探究;有些教学活动设计以学生浅层思维为主,忽视高阶思维的培养;有些教学活动看似热闹有趣,实则流于模式化,整节课是多项活动的堆积,缺乏一条贯穿始终的逻辑主线,限制了学生深入理解故事内容、探索故事的主题意义及文化内涵,难以提升学生的高阶思维,不利于培养学生的核心素养,也达不到通过故事实现立德树人的教育目的。

针对以上问题,教师应调整故事类语篇的教学设计,而戏剧化教学恰恰能让学生主动参与,从配角转化为主角,是开展故事类语篇教学的一种有效教学方法。它能够激发学生的学习兴趣,提高学生的参与度和积极性,让学生由“旁观者”转变为活动的“设计者”“参与者”“合作者”“评价者”;它能够将文本语篇赋予动态形式并呈现给学生,利用动态符号资源为学生搭建英语交流应用的真实场景,调动学生运用多种器官参与学习的积极性;它能够帮助学生在读、编、创、演中体会故事的精妙,使其通过文字想象画面,再通过想象中的画面感悟语言文字,进一步创编戏剧化真实场景的语言、活动,从而培养想象思维能力和创新思维能力。可见,戏剧教学法融深度学习、实践学习和跨学科学习于一体,对于提高学生的综合素养具有重要意义。

三、基于故事类语篇开展戏剧化教学的实践

本文以译林版初中英语八年级下册Unit 4 Gulliver in Lilliput教学实践为例,阐述如何基于故事类语篇开展戏剧化教学。

(一)梳理故事,理解语篇,铺垫戏剧化教学

基于语篇开展戏剧化教学的关键是创编剧本,而进行剧本创编的前提是对原语篇文本的理解。在此阶段,学生要了解故事的背景,理清故事的情节梗概,厘清人物间的关系,理解人物在情节发展中的位置及发挥的作用。因此,教师要设计由浅入深的学习任务,引导学生理解原语篇文本。

1.确定教学目标,明确改编方向

从语言知识、语言技能、思维品质和文化意识四个方面出发,笔者将本课时的教学目标设置如下:(1)根据Gulliver在小人国的经历,复述故事内容;(2)理解与《格列佛游记》相关的词汇和短语,并在剧本创编中正确运用;(3)分析故事结构,从主题、情节、人物三个角度编写剧本;(4)分析主人公性格特征,学习文本渗透的以冷静平和的心态面对人生困难、不放弃的品质,培养乐观精神。

2.利用思维流程图,梳理故事情节

情节推动故事发展,读者从情节中可以探究故事中主要人物特征和故事的主题意义。因此,课本剧应聚焦情节,复现重点词汇,帮助学生在掌握重点语言知识的同时,梳理故事发展的顺序,为后续的情节呈现作铺垫。构建思维导图或信息结构图,能有效促进学生对文本的理解、把握和使用,提高文本阅读理解的深度和效度。

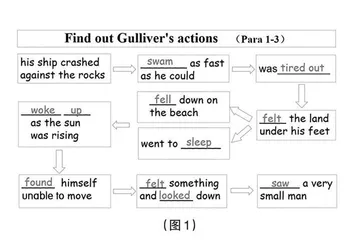

为帮助学生理解语篇故事的情节,笔者在教学中设计了三个信息结构图(见下页图1、2、3)。图1旨在帮助学生理解Gulliver’s actions;图2则聚焦tiny people’s actions;图3则对比二者相互的动作。通过这三个结构图,构建文本框架,促进学生在阅读中对文本进行深层次解读,为下一步的剧本创作搭建了支架、发展了思维。

3.开展赏析活动,达成对故事的深度理解

解读文本时,教师需引导学生通过阅读了解故事的开始、发展、高潮和结局,分析矛盾的起因、焦点、解决方案,特别是不同情境中人物的外在言行和内在情感。在分析情节的环节中,不仅要分析情节发生顺序,更要引导学生关注人物的关系、性格特点及其心理变化,感悟人物身上体现出的品质。

在学习理解剧本情节的基础上,笔者设计了这样的教学活动(见表1、表2),引导学生思考Gulliver在遇到这样的境遇时的心理活动。

在完成表格的过程中,学生发现Gulliver虽然面临“船触礁—人被捆—不能交流—无法逃脱”这样的悲惨情况,但他临危不惧,积极地实施自救。这样的优秀品质,值得挖掘并学习。在创编剧本,特别是Gulliver这一角色的台词时,要密切关注这一点。

(二)创编剧本,深入语篇,实施戏剧化教学

戏剧化教学的首要任务就是将教材文本戏剧化。剧本由文本而来,文本因剧本而更丰盈。在教学中,笔者以“探究主题,提炼背景旁白—探寻冲突,创编戏剧剧本—分析人物形象,创编戏剧表演”为主要教学流程,用问题引导学生紧扣原语篇文本内容,进行合理想象和补白,完成剧本的创编,从而提升其语言能力。

1.探究故事主题,创编背景旁白

了解主题是剧本创作的起点。[4]译林版初中英语教材离不开三大主题语境,即“人与自然”“人与社会”和“人与自我”。在教学中,教师要鼓励学生探究主题意义,建立特定主题与生活的关联。《格列佛游记》的主题为“人与自我”,主要内容为“积极的生活态度”与“正确的人生态度”等。

以此为依据,在故事的起始阶段,教师可让学生通过撰写“前传”的方式来创编背景旁白。在故事发展阶段,教师则可以让学生结合故事主题,根据剧本情节需要,创设旁白。例如,当格列佛和小矮人第一次想要交流时,他们能正常交谈吗?

在主题的引领下,学生积极创编旁白、台词,自觉地在情节上和原语篇文本保持连接贯通,加深了对文章主旨的理解,同时也锻炼了想象思维能力。

2.探寻转折冲突,创编戏剧剧本

戏剧冲突是构成戏剧情境的基础,是展现人物性格、反映生活本质、揭示作品主题的重要手段。[5]而转折是一个故事的精华所在,在故事中具有难以替代的重要性。[6]因此,首先要找到冲突点和转折点,然后据此创编戏剧情节。

在创编剧本时需注意灵活运用课本剧中的语言特色。本文的语言特色体现为口语化、短小精炼,并且具有鲜明的人物特点。在写剧本前,学生需要在教师的引领下体会语言,启迪思维,尝试将长句改为短句,将书面化语言改为口语化语言。此外,情感设置中人物的语气需根据不同的情境来设计,并且要充分发散思维,在语言的改写中融入人物特征,体现课本剧的语言特色。

在课堂教学中,笔者通过呈现剧本结构,鼓励学生发挥想象,探寻故事的转折冲突点,创写剧本。学生找到以下五个主要冲突点。No.1: I (Gulliver) couldn’t move! No.2: I shouted at them! No.3: I couldn’t understand him! No.4: I managed to break the rope. No.5: They were coming straight towards me. 然后,教师让学生根据自己探索出的冲突点,创设情境或语境来完成对故事的剧本化改编。

3.分析人物形象,创编戏剧表演

将语篇故事改写为戏剧剧本并将之表演出来,能够促进学生多方位运用语言。“演”不是读剧本,而是要在深入研究人物对话、神态、动作、心理等的基础上进行的。“演”要有模有样,要忠实于原语篇文本人物形象的塑造,还要有高于原语篇的立体真实的呈现。这就要求学生在拿到剧本之后,既要分析自己的角色及其在整个剧目中的地位,还要考虑不同场景下自己所扮演角色的神态、语气、动作等。同时,小组成员之间要进行揣摩、排练,互相纠正、磨合,这在无形之中提升了学生的团结协作能力,有助于学生对课文文本的理解及对主旨的探求。

比如,学生在表演中,应注意用恰当的神态、语气、语调展示人物的性格特征和心理活动。主人公Gulliver刚醒来时因身体疲惫,是虚弱的;发现自己被捆绑时,是愤怒和恐惧的。小人国居民在第一次见到“巨人”时,是好奇和害怕的;当看到Gulliver挣脱绳索时,又是极为恐惧的。随着剧情的推进,不同人物的语气、语调、神态都随之变化,生动地将故事情节的跌宕起伏呈现出来,准确地表达出人物的思想感情,创造出性格鲜明的艺术形象。

(三)表演实践,超越语篇,评价戏剧化教学

在戏剧化教学活动中,学生是表演的主体,但是囿于课堂教学的局限性,课堂上只有部分学生可以参与,还有很大一部分学生是观众。由“演”到“赏”,教师要变“一言堂”为“百家讲坛”,为学生搭建更为多样化的展示平台,这就离不开对戏剧化教学展开评价。在这个过程中,学生既是表演的主体,又是评价的主体。

1.多维度评价,实现以评促学

为了多维度评价学生创编演戏剧,教师应根据育人目标制订评价量表,确定评价体系,构建多元评价机制。学生表演前,教师可呈现评价表,帮助学生明确表演中所需要注意的方面;表演中,根据评价表对学生的表演进行及时、直观、有效的评价;表演后,学生进行自评和互评,针对不足给予合理建议。

评价以学生评价为主,主要从语言的准确性和流利性,表演的生动性和创意性,以及肢体语言、眼神交流和语调、神态等方面对自己和他人进行评价。教师评价则以鼓励为主,包括创编能力、学习能力、合作能力、创新能力、舞台效果、倾听能力等方面。

2.课本剧大赛,实现以赛促评

为使戏剧化教学实现从课堂到课外的转化,还可以通过举办课本剧大赛的方式来促进戏剧化教学的外延和提升。比赛可以包含“最佳编剧奖”“最佳导演奖”“最佳剧本奖”“最佳演出奖”“最佳男主角奖”“最佳女主角奖”“最佳男女配角奖”等。这种以赛促学、以赛促评的活动大大提高了学生学习英语的积极性,也进一步促进了学生综合素养的发展和教、学、评一体化的落地。

3.续读故事,养成阅读习惯