《社会历史的本质》教学设计*

作者: 万海霞

【关键词】议题活动;逆向教学理论;教学设计

【中图分类号】G633.2 【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2024)43-0038-05

【作者简介】万海霞,江苏省盐城市文峰高级中学(江苏盐城,224006)党委委员、副校长,高级教师,江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象,盐城市名教师。

议题式教学推动了高中思想政治课由理论课向专业活动课的转变,其中,确定议题、创设情境、组织活动是议题式教学的关键点。逆向教学设计理论提出的“明确预期的效果、选择合适的考查方式、设计契合的学习行动”为议题式教学提供了新思路。本文以统编高中思想政治教材必修4《社会历史的本质》教学为例,谈基于逆向教学设计理论的高中议题式思政课堂教学实践。

一、教学内容解读

教学内容是教学设计的基础,教师只有明晰教学内容,才能找准议题情境选择的方向,凸显议题活动设计的重点,进而提高课堂教学的针对性和实效性。在《社会历史的本质》教学设计中,笔者从单元大主题“认识社会与价值选择”出发,思考如何引导学生理性认识社会现象,进行正确的价值选择。

本课主要分为两部分:第一部分是“社会生活在本质上是实践的”,重点内容是“劳动是社会历史的起点”“全部社会生活在本质上是实践的”;第二部分是“社会存在与社会意识”,重点内容是“社会存在与社会意识的辩证关系”“社会意识具有相对独立性”。在梳理教学内容时,笔者发现,要实现知识的整合,必须帮助学生把握好几个关系,即劳动与社会实践的关系,社会实践与社会存在、社会意识之间的关系,社会存在与社会意识的关系,以及这几个关系的内在联系。

二、学情分析

教师只有了解学生已有的经验、存在的困惑、现有状态与预期目标之间的差距,才能掌握教学设计深度推进的阈值,提高议学活动设计的层次性和针对性。

本节课的授课对象为高二学生,他们有一定的哲学知识基础,初步形成了哲学思维,具备一定的学科素养,能够关心国家大事,分析研究国家形势政策的积极性相对较高。但他们对一些哲学概念的理解还稍显生疏和模糊,能力上还需进一步提升。因此,在课前预习的过程中,教师要允许学生问“傻”问题和“浅”问题,因为这些问题背后往往蕴藏着议学活动任务分层的切入点,蕴含着知识跨越式理解的卡点。在本课预习中,笔者发现,大部分学生还不能理解认识论学习对于唯物史观学习的意义,不能把握唯物论学习对于理解社会存在与社会意识辩证关系的意义。因此,议题活动设计应从学生的这些实际情况出发。

三、议学目标制定

依据逆向教学设计理论,议学活动需要明确预期效果。教师应通过分析教材和课标,明确学生应该知道什么、应该理解什么、应该形成怎样的价值判断并付诸行动,由此确定学生在课堂学习中应掌握的必备知识、关键能力、学科素养、价值取向等目标。为进一步帮助学生理解和把握学习目标,笔者按照布鲁姆教学目标维度,将必备知识、关键能力、学科素养、价值取向等有机融合后制定了三个课堂教学目标。

知道目标:学生能说出社会存在与社会意识的关系,理解有什么样的社会存在就有什么样的社会意识、社会意识对社会存在具有反作用。

做到目标:学生能指出情境中的社会存在和社会意识,并通过对两者关系的分析,说明国家调整人口政策的缘由,增强对我国人口政策的政治认同。

发展目标:学生能够实现知识迁移,将教学情境中对人口形势与人口政策的分析,延伸到理解国家其他形势的变化与其他政策的调整;能用社会存在与社会意识的辩证关系分析其他国家政策的科学性,理性认识国家改革的必要性,增强对国家政策的认同感。

四、教学过程设计

在解读教学内容、分析学习起点、制定议学目标的基础上,笔者选择《社会历史的本质》课堂教学议题情境主要综合了以下四个因素。

因素一,突出“社会存在与社会意识的辩证关系”这一重点,应选择与社会存在、社会意识有关的热点,如观念转变、习俗弱化、制度改革、意识形态、民族精神等;因素二,突破“社会生活在本质上是实践的”这一难点,应选择与实践密切相关的热点,思考如何借助情境由“劳动”过渡到“实践”,再由“实践”过渡到“社会存在”,最后落脚到“社会存在对社会意识的决定作用”和“社会意识的相对独立性”;因素三,提升学生的学科素养,应选择能培育学生政治认同、科学精神、法治意识和公共参与等核心素养的热点事件,尤其要突出政治认同;因素四,引导学生积极参与议学过程,应选择与学生生活贴近的热点话题,避免表面参与学习而实际未学的问题,避免浅层参与而实际未深入研究的状况,尝试在议题活动中评估学生的知识理解、迁移和核心素养发展的情况。

综上,笔者将我国的人口政策作为议学情境,以“从‘三孩生育政策’探究社会历史的本质”为总议题,分设“因何施策、因何而变、如何作为”三个子议题。

1.议题活动一:因何施策

笔者以一个小调查为切入点,借助“人口老龄化、少子化、不婚化三大趋势”对人口出生率以及经济健康发展的影响,引导学生深入思考人口与社会劳动、国家发展之间的关系。接着,师生一起听、一起看一天中不同时间段人民的劳动场景,围绕议学任务“劳动的声音为何如此有魅力”“人们的美好生活为什么离不开社会实践”,小组自由讨论生成对“劳动重要性”的理解,深入认知“实践是如何创造美好生活的”。

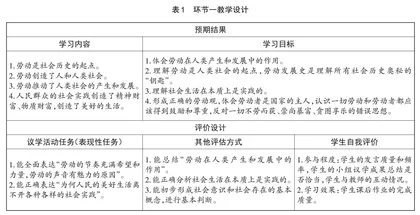

在议学活动过程中,笔者突出由劳动向实践的过渡:随着人类社会的不断发展,劳动由狭义的物质资料的生产向广义发展,马克思将其称为实践。劳动这个概念主要关注的是物质资料的生产,其客体主要是自然界。而实践的客体范围更广泛,包括社会政治领域和精神文化领域等,劳动作为最基本的实践活动,为其他类型的实践活动提供物质基础。环节一教学设计见表1。

【设计意图】通过教材知识和议学情境的有效整合,引导学生深入思考“人口的重要性、劳动的重要性”,体会“劳动发展史是理解所有社会历史奥秘的‘钥匙’”,培育学生正确的劳动观,增强学生对国家加强劳动教育的政治认同,激发学生理解“社会生活在本质上是实践的”,进而感悟“实践是人的存在方式,是社会存在和发展的基础”,理解“实践与社会生活的关系,与社会存在、社会意识的关系”。

2.议题活动二:因何而变

环节二以“人口政策变动的时间轴”为切入点,以“近十年来,人口政策为何调整了三次?”提问过渡。笔者建议学生在参与小组讨论前,先圈出教材的议学情境中对应的社会存在、社会意识的相关内容,在清晰辨别社会存在和社会意识的基础上深入交流。环节二教学设计见表2。

在“因何而变”和“能否不变”的讨论中,学生应能正确判断哪些内容属于社会存在,哪些内容属于社会意识,能总结出社会存在决定社会意识、社会意识对社会存在具有反作用等规律。

学生讨论时笔者引导其具体分析以下现象:生育率再创新低,并低于国际生育率警戒线,全国结婚登记人数连续7年下降……正是因为有这样的生育率、结婚率等社会存在,国家才制定适应此状况的生育政策。人口问题发生变化,生育政策也应发生变化,可见,社会存在的变化、发展决定社会意识的变化、发展。生育政策如果不调整,新生人口不会增加,国家劳动力将不断萎缩,市场需求也会不断减少,创新动能不足……这些都不利于国家发展。可见,社会意识对社会的发展起反作用。只有及时调整生育政策,使其适应我国的人口状况,满足国家对劳动力等方面的需求,才能推动社会的发展。

【设计意图】通过分析生育政策因人口、国情而变,引导学生深度理解“社会存在决定社会意识”;通过正向和逆向思考,预测生育政策变与不变可能带来的影响,促进学生深度理解“社会意识对社会存在具有反作用”,鼓励学生理性、科学地分析生育政策,增强学生对我国生育政策的认同感。

3.议题活动三:如何作为

在上一环节“能否不变”的基础上,笔者进行这样的过渡:面对同样的人口形势,有的人认为,我国人口总量优势仍在,目前劳动力还能满足国家发展需要,没必要推行三孩政策;有的人认为,从“一孩”到“多孩”,人口政策推广效果不显著,需要国家提前预热;有的人认为,人口增减不是一时的,需要一个周期,需要国家提前布局……

学生在学习本课之前对人口政策也有不同的观点,笔者通过课前了解学情和教材、课标要求,设计了环节三。环节三教学设计见下页表3。

议学中,笔者进行了以下追问:(1)诸子百家中的儒家思想贯穿了我国历史上的每一个时代,这说明什么?(2)在科技如此发达的今天,唯心主义依然存在,这说明什么?(3)秦朝主流思想是法家思想,汉朝主流思想是外儒内法,魏晋南北朝主流思想是玄学,隋唐主流思想是儒道释三教合一,宋元主流思想是程朱理学……为什么不同朝代的主流思想不同?(教师根据学生议学的效果适当追问)

【设计意图】拓展提升部分是本节课的升华,也是本节课的落脚点,是学生政治认同、科学精神等核心素养培育任务完成的关键。此环节主要是引导学生由此人口政策迁移到其他政策、由此情境迁移到其他情境,让学生学会理性、科学、合理、多角度地表达对国家其他政策、规划、战略等的思考。

五、教学板书设计

板书(见图1)是本节课学习知识的思维导图。本节课上,笔者通过环节一,从劳动、实践与社会生活的关系得到中间导图,从社会实践和社会生活的关系得到左半边导图;通过环节二和环节三,从社会存在、社会意识的概念得到外围中间和外围前面的衔接图,从社会存在和社会意识的辩证关系得到右边导图,进而形成闭环。

【设计意图】以思维导图的形式帮助学生形成逻辑清晰的知识体系,让学生更好地理解劳动与实践的关系,社会生活与实践的关系,社会存在、社会意识与实践的关系,唯物观与唯物史观的关系,理解实践在唯物史观中的作用。同时,板书可以帮助学生形成模块学习的习惯,引导学生关注知识之间的联系,加深学生对所学内容的理解。