研学育人的课堂范式建构

作者: 陈唐明

【关键词】研学育人;课堂范式;学科核心素养培育

【中图分类号】G633 【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2024)43-0076-02

【作者简介】陈唐明,江苏省如东高级中学(江苏如东,226400)教师,高级教师。

江苏省如东高级中学以江苏省基础教育前瞻性教学改革项目研究为平台,在实践中探索出以核心素养与科学人文精神培育为导向的研学育人高中课堂范式。笔者以例行文,谈谈学校在研学育人课堂实践中的一些范例。

一、基础展示范式

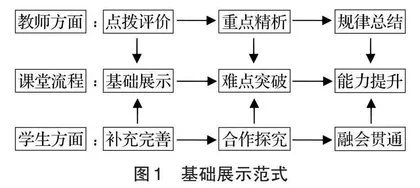

基础性知识,也就是学科的基本概念和基本思想方法,其中蕴含学科的内在本质,凸显研究问题的一般思路与方法。教师应通过创设恰当的问题情境,让学生在基础展示环节找到所学知识与生活现实和已有知识间的联系;在难点突破环节,学生通过同化和顺应等积极心理活动,厘清基础性知识的内涵与外延,将新知内化;在能力提升环节通过师生的总结夯实深度学习,达到融会贯通之效。其基本范式如图1所示。

基础展示范式侧重于在教师创设适当问题情境的氛围下,学生通过思考、感悟,领会并掌握新知识的要点。针对学习中出现的难点问题,通过同伴的合作探究、教师适时的重点精析找到突破口,学生在释疑解难的过程中实现知识的融会贯通和能力素养的提升。

【研学案例1】任意角的概念生成

教师引导学生从最简单的周期模型——摩天轮入手研究,将问题抽象成数学问题:点在圆上运动。

研学问题1:用什么样的数学模型来刻画“圆周上周期运动的点”?追问:用什么量来表示圆周上的一个点?如果一直转下去,超过了平角,该怎么办?

研学问题2:现实生活中还有哪些需要将角进行推广的例子?

研学问题3:你认为应该怎样对角的概念进行推广?

教师从三角函数大单元的角度着眼,让学生将日常生活中的事物抽象为数学中的点在圆上运动的问题,再明确需要对角的概念进行推广,引发学生思考,进而生成任意角的概念。

二、活动生成范式

活动生成是基于项目化的学习,教师运用自主学习、小组合作学习和展示等教学手段,使学生在交流中始终处于深度学习状态,培养其批判性思维和创新能力,最后通过巩固提升环节使思维进一步走向深入。其基本范式如图2所示。

活动生成范式鼓励学生运用已有的知识和经验,在深度思考的基础上,对项目问题呈现出来的表象、结果和其中可能存在的问题发表自己的见解。这就要求教师精心设计项目文本材料,在项目的推进过程中发挥主导作用,设计问题引导学生仔细观察、积极思考并实现知识的网络化建构,培育学生的人文科学素养和理性精神。

【研学案例2】过氧化钠与二氧化碳的反应

在如图3所示的干燥的试管Ⅲ中装入过氧化钠后,通入浓硫酸干燥的二氧化碳,思考问题:(1)通CO2之前,为什么要事先用弹簧夹夹好K1,K2?(2)加热试管Ⅲ几分钟后,将带火星的小木条插入试管Ⅱ的液面上,有何现象?试管Ⅲ内淡黄色固体有何变化?随后,将试管Ⅰ内的浓硫酸换为二氧化碳饱和溶液,其他操作同上,观察反应现象。

上述案例中,教师就实验装备和实验中出现的现象精心准备有思考价值的问题,引导学生在实验过程中仔细观察,并通过对实验现象的比较分析,探寻实验现象的本质。

三、互评互析范式

互评互析是针对有价值的问题,学生首先通过自查和小组成员之间的互评互析,在问题讨论环节解决大部分知识盲点或疑惑,接着教师对典型错误进行有针对性的归类精讲,实现难点和易错点的深度突破,最后通过二次训练巩固深度学习成果。其基本范式如图4所示。

【研学案例3】《陈情表》中孝子李密的表面之下究竟隐藏着什么

粗读文本之后,学生得出答案:“李密是一个很孝顺的人,所以他宁愿不当官,也要照顾祖母。”此时,教师提问:“照顾祖母和当官并不矛盾,他可以将祖母接到京城或让佣人服侍祖母,为何要用这个作为借口推官不做呢?”引导学生结合当时的社会大环境进行分析,学生发现:司马炎只想用李密做典型范例,证明自己以孝治天下;而李密不想被司马炎所用,故以照顾祖母为由拒绝当官。

通过互评互析,学生深入理解文本的内在意蕴,并依托自身的学识、能力、素养,进行积极的知识能力迁移,扩大阅读视野,提升阅读鉴赏力,培养初步的学术研究能力。

研学育人,就是要在研学过程中创设合适的问题情境,让学生在探索研究与合作的过程中,知识得到有效建构,思维水平得到有效提升,实现科学与人文素养的提升,真正将课堂育人落到实处。