问题导学:品味散文中的“情味”

作者: 蒋开慧

【摘 要】散文阅读教学,需让学生建立已有经验与本文独特情感经验的链接,因此,教师应开展问题导学的课堂实践。在自读课文《昆明的雨》教学中,教师可以从学生角度、教师角度、文本角度确定散文阅读教学内容,引导学生准确品味散文的“情味”,有效提高散文阅读教学的效率。

【关键词】初中语文;问题导学;散文教学;文本特质

【中图分类号】G633.3 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)47-0035-03

【作者简介】蒋开慧,南京市江宁高新区中学(南京,211100)副校长,高级教师。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,第四阶段的“阅读与鉴赏”目标是“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示”[1]14。散文在中小学课文中数量众多,且学生接触较早。有的教师在教学散文时,常常从内容、语言和章法等角度分解,使散文失去了原本的美感和情韵。学生阅读散文,不仅要知道作者所写的人、事、景、物,还要通过这些人、事、景、物,感知作者的情思,体会作者对社会、对人生的思量和感悟。汪曾祺的散文《昆明的雨》是回忆性散文的代表作品,笔者通过问题导学,与学生共同探讨《昆明的雨》的教学内容,品味散文的“情味”。

一、以了解学情为教学的起点

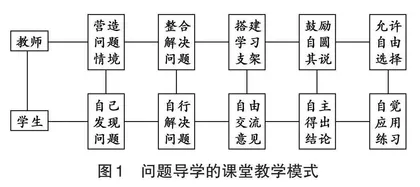

学贵有疑。学生对文章的质疑,是反映学情最直接的方式。新课标在总目标中明确指出:“乐于探索,勤于思考,初步掌握比较、分析、概括、推理等思维方法,辩证地思考问题。”[1]6构建问题导学的课堂教学模式(见图1),可以避免语文教学的碎片化提问,改变教师的教学方式和学生的学习方式。

(一)自主学习,自由提问

学生通过前置性自主学习,记录3~5个自己无法解决的问题。课上,有的学习小组提出了如下问题:文章以“昆明的雨”为题,可为什么多数笔墨在写其他景物?文中“带着雨珠的缅桂花使我的心软软的,不是怀人,不是思乡”,“软软的”是指什么?“不是怀人,不是思乡”,那又是什么?作者是江苏高邮人,为什么写昆明的雨?如何理解文中写到的三首诗《春望》《夜雨寄北》和作者自己写的小诗?“四十年后,我还忘不了那天的情味”,这里的情味究竟是指什么?四十年过去了,作者为什么仍然忘不了那“情味”?作者的写作意图是什么?文中在写缅桂花时,写了各地的花名,会不会太啰嗦呢?“格调”这个词在文中是什么意思?文中出现问号和感叹号连用,作者是什么用意?

学生将自己的问题提出来,在学习小组内整合,并且将问题分成识记类、理解类、探究类,以便之后进行探讨。

(二)合作探究,整合问题

学生的需求是确定教育目标的重要依据。教师应根据学生提出的问题与学生思维发展的特点,在兼顾学生个性差异的基础上,选择递进型问题。

1.紧扣标题,梳理写作内容

在教学时,教师应紧扣散文的标题,将“文章标题为《昆明的雨》,但全文内容写‘雨’的笔墨不多,而是写了仙人掌、菌子、杨梅等景物,还有买杨梅的苗族女孩、房东母女等人物,作者这样写的目的是什么?”等问题设计成第一个教学任务,引导学生关注和梳理文章的内容,从整体上把握文章的基本信息,初步体会作者的心境。例如,有教师让学生参照示例“我想念你,因为有你……”,为“昆明的雨”写一首诗。

2.关注难点,体会作者生活

《昆明的雨》写出了汪曾祺的生活态度,这也是学生较难理解的地方。教师可以围绕“作为江苏高邮人,作者那段昆明的生活是怎样的?从作者的描述中你感受到了什么?”等问题,让学生体会作者的生活,教师作适当补充。例如,有的教师在带领学生体会乡愁情感时,联系了《夜雨寄北》的内容和创作背景,分析文中的“淡淡的乡愁”。

3.品读语言,理解作者情感

汪曾祺的散文常常选取生活中的细小事物,娓娓道来,平淡自然却有趣味。教学时,教师可以选取一些词语,改写一段话,让学生反复诵读原文与改文,体会语言的特点。例如,“这种菌子炒熟了也还是浅绿色的,格调比牛肝菌高”中,让学生将“格调”一词,替换成“色泽”“外观”“风味”等词。学生在反复对比阅读中体会到,这里的“格调”不仅仅指食物的外观,也指青头菌的高品格和独特风味,更表达了作者对昆明独特的情感。

教师要了解学情,明确教学起点,在作者的人生经历与学生实际之间搭建桥梁,让学生品出散文的“情味”。

二、以依据课标为教学的重点

教师要依据文本资料深入人物内心,依标而教,将作者(编者)、文本(教材)的编写意图传递给学生,以达到合情合理的解读效果。在教学中,教师应引导学生在阅读赏析中感受和体会散文类型的特点,自行总结概括。

(一)入境品读,从教学设计上突破

教师要积极寻找文章内容与学生现实生活的联系,创设相关情境,让学生自主研读课文,完成情境任务。如将《昆明的雨》的情境大任务设置为“制作跟汪曾祺同游雨中昆明的电子展板”。制作电子展板贴近学生的生活,不仅可以驱动学生完成任务,而且能激发学生学习课文的热情。学生在主题展板制作中融入课文情境,品味作品情感,思考并选择主配图、标语、弹幕等。

(二)用情品读,从文本矛盾处落脚

教师引导学生体察独特的情感认知,师生在一次次的思考品味中走向文本深处。而品味这独特的情感认知需要细读文本的矛盾处。如《昆明的雨》的结尾处写道:“雨,有时会引起人一点淡淡的乡愁的。”昆明的美好与乡愁,显然是有一些矛盾。如何寻找此处与全文统一的情感逻辑?

作者表面上写得云淡风轻,实际感情浓厚。本来浓烈的乡愁,被昆明的雨所滋润出来的菌子、杨梅以及美好的人情抚慰了。换句话说,作者汪曾祺花大篇幅写菌子、杨梅、房东等,真正的目的其实是表现一些温润的、美好的事物,抚慰内心的乡愁。[2]

三、以把握文本特质为教学的支点

每一篇经典散文都是文学殿堂中的一朵奇葩,而它生命的源泉则是其特质。在教学中,教师只有找准了散文文本的特质,才能恰当定位课堂教学目标。诗意的语言、淡而有味的语言风格、情感与景物的融合,这些特质共同构成了《昆明的雨》独特的文本魅力。王荣生认为,《昆明的雨》关键点在于作者的情调、散得“一塌糊涂”的内容、语言特质。体味散文精准的语言表达,应根据每篇散文的特性而定。[3]教《散文二篇》重在理解,教《昆明的雨》则要重在感受。朗读《昆明的雨》时,可以让学生用聊天讲话的口吻和语气闲聊往事,读出它散得“一塌糊涂”的特点,读出它的“情味”。

文章是经过艺术加工的现实生活,作者在进行文学创作时,或多或少会折射自身真实的生活背景。因此,在解读《昆明的雨》时,教师可以引导学生查阅背景资料,阅读同期作者作品,训练学生的分析能力,提升其思维品质。教师可以提问:“为什么在社会动荡时期,人们仍然保持着积极乐观的生活态度?”学生在阅读文本资料时,思考苦难和美好、悲痛和幸福等问题,在矛盾中感受生命的力量,感受生活的美好,理解生命的价值以及生活的意义。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]梁振鹏.从矛盾处开启散文的情感密码:以《昆明的雨》《湖心亭看雪》为例 [J]. 中学语文,2023(24):9-10.

[3]王荣生.语文课程内容的合理性研究:散文为主导文类的困境与突围[M].上海:华东师范大学出版社,2023:281-283.