2023年高考历史试题分析与教学改进

作者: 宁和平

* 本文系重庆市教育科学“十四五”规划2022年度一般课题“深度学习导向下智慧课堂教学改革实践研究”(课题批准号:K22YG140658)阶段性研究成果。

高考作为终结性评价具有反馈、评价和引导功能,规约着教与学活动的展开。历史学科高考试题的研究是指导教学、落实素养的重要依据。本文的研究对象为2023年普通高等学校招生全国统一考试(新课标卷)文综历史试题第43题。历史新课标卷充分反映了高考评价体系、历史课程标准、统编历史教材对学生的综合考查;而新课标卷第43题属于开放性试题,以其综合性、开放性、迁移性的特性成为贯彻新课标新教材新高考理念、反映育人改革导向的重要题型。在此背景下,本文从必备知识、能力素养、价值导向三个层面分析新课标卷历史第43题所呈现的考查内涵、特征以及相对应的教学改进举措。

2023年普通高等学校招生全国统一考试(新课标卷)文综历史试题第43题如下:

阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料:中华文明在五千多年不间断发展的历史进程中,融汇各地域文化的涓涓细流,内涵不断丰富,影响逐渐扩大,形成“六合同风,九州共贯”的气象。

设问:选择一个地域,结合所学中国古代史知识,以具体史实阐述该地域对于中华文明发展的贡献。(要求:选择的地域与史实须相互吻合,表述清晰,观点正确。)

一、知识为基,以概念统摄推动内容结构化

必备知识是高考考查内容中最基础、教学活动中占比最大亦最为显性的要素。历史必备知识涵盖了本学科的整体框架、主干史实、基本概念、基本方法与原理,这些知识性要素共同构成了历史学科培育能力与素养、凸显核心价值的基础支撑。新课标卷历史第43题的材料围绕“中华文明”进行信息呈现,表明中华文明基于中国大地各个地域多元文明的基础上融汇而成,具有多源性、多元性、包容性、延续性、悠久性、凝聚性、一体性等特征。从必备知识看,要求学生能在历史学科的语境下了解文明的内涵,即文明是人类社会发展至一定阶段的产物,存在较高的水平和形态;能理解城市、金属、文字、社会复杂分工与分化等现象对于文明的标志性意义;能从物质文明、精神文明、制度文明等角度进行文明成就的结构化梳理;能够了解中华文明在不同时段、不同地域的代表性成就;能够理解中华文明的特点,如原生创造、多元起源、多元面貌、中原核心、兼容并包、凝聚一体、绵延赓续、博大精深等。

新课标卷历史第43题对知识的考查呈现出什么特点?就知识纵向层次而言体现出鲜明的基础性,就知识横向分布而言体现出一定的零散性。基础性方面,按照布卢姆的认知目标分类学,认知层次分为记忆、理解、运用、评价、创造五个维度[1],本题关于“中华文明”相关知识的考查层次,更多集中于记忆、理解、运用等前三个层次,这是基础性的重要体现。零散性方面,表现为学生在面对“基于中国古代史知识,以具体史实阐述某一地域对于中华文明发展的贡献”这一命题时,关于“地域性文明”的知识在大脑认知场域中的分布非常零散。面对中华文明博大精深、内涵丰富的复杂构成,需要学生从长条时间线、广袤空间点中搜寻遗落文明。

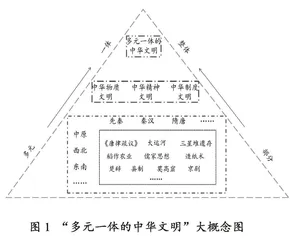

基于基础性、分散性的知识考查现状,历史教学需要学生建构必备知识体系。如何在知识层面引导学生形成整体性、结构性和深度化的认知?大概念统摄下的认知实践能够进行回应。历史学科大概念是基于历史学科基础知识高度概括后能体现历史学科认识论、方法论、价值观等的概念、观念或论题。新课标卷历史第43题考查对象为中华文明的内涵、特征以及地域性成就,通过对课标的解读、对教材相关内容的爬梳,能够立足中华文明的基本史实基础上提取出不同层次的概念。横向上,可以将中华文明解构为物质文明、精神文明与制度文明等不同类型,在各类文明之下将散布的典型文明成就进行有序归类,进而深入认知中华文明满天星斗、博大精深的特征。纵向上,学生通过对中华文明进行历时性梳理以体会其创生与融合、延续与创新,从而整体性地认知中华文明的源远流长、延绵赓续等特征。通过对事实性历史知识、一般历史概念、历史核心概念等不同层级的概念提取,基于从部分到整体、具象到抽象、表层到内核的原则,最终可以将大概念凝练为“多元一体的中华文明”,并通过金字塔状的大概念统摄图进行表达。最终,通过将本题所涉及中华文明的知识统摄于“多元一体的中华文明”大概念之下,推动了知识从零散、无序走向关联、有序,促进了学生认知的整体性与结构化。

二、素养导向,以问题解决促进能力强化

历史学科关键能力包含知识获取(如信息的搜索、理解、整理能力)、思维认知(如时序思维、空间思维、实证思维、辩证思维、批判性思维等)、实践操作(如表达与写作能力)三大能力群,[2]其在层次上立足于必备知识而又超越必备知识。那么,新课标卷历史第43题如何体现对学科能力与素养的考查?本题属于典型的论述性试题,论述题在关键能力的考查上,完整涵盖了知识获取、思维认知与实践操作能力群。在论题选择方面,首先需要确立主旨鲜明、主题聚焦的论题。题目设问为“基于中国古代史知识,以具体史实阐述某一地域对于中华文明发展的贡献”,已然框定了聚焦式的论述主题,学生需要利用时序思维、空间思维在这些框定条件下进行适切的论题选择。在论题论证方面,考验学生能否将关于中华文明地域性成就的相关知识进行搜集、整合、迁移,并按照一定的逻辑结构将这些典型文明成就作为史实服务于论题的论证,论证要求论从史出、史论结合。除了结构完整、组织有序、中心突出外,论述题在学科语言和书写表达上也有规范,这是历史学科实践操作能力的基本要求。

从学科素养看,新课标卷历史第43题重点考核了家国情怀、时空观念、历史解释诸素养。家国情怀素养的考查与之后谈及的核心价值的考查具有共通性,后文将详述。时空观念素养方面,可以从时间观和空间观分别观之。时间观方面,本题考查学生对中华文明的历时性认知,通过对中华文明典型成就的历时性梳理,需要认识到中华文明的悠久性与继承性。空间观方面,紧扣本题所要求的说明某地域对于中华文明发展的贡献,一方面考验学生对中华传统文明的地域信息是否有一定了解,同时考验学生能否秉持特定的空间尺度对中华文明进行说明。如,敦煌→河西地区→甘青地区→西北地区便是不同空间尺度下对文明的地域关照。不同空间尺度下,学生在知识和思维方面都有了更灵活、开放、多元的选择。基于空间观对中华文明进行梳理后,考查学生对中华文明地域性、多源性与多元性等特征的认知。历史解释素养方面,本题考查学生能否对“中华文明”这一历史事物进行特定的叙述和解释。叙述层面,依托主干知识进行地域性文明成就的搜寻、条列;解释层面,对地域性文明成就的价值与意义进行组织、论证。

基于以上分析,新课标卷历史第43题从思维到实操,基于知识而超越知识的趋势愈发明显,清晰传递出核心素养时代下“素养导向、能力为重、知识为基”的评价信号。历史教学中如何处理好知识与能力的关系显得尤为紧迫,而将二者有效链接为一体的便是“问题”。换言之,学科知识和能力素养都服务于学生在不同情境下问题的发现与解决。因此,只有在教学活动中紧紧围绕问题的设计与解决,才能够真正意义上用活学科知识、夯实核心素养。以新课标卷历史第43题为例,基于前文大概念“多元一体的中华文明”下进行问题设计,如设问中华文明的内涵与成就、中华文明的特征、中华文明的价值、中华文明的传承与创新等子问题,学生在问题驱动下将必备知识、思维能力迁移至问题解决中,以实现素养落地。

三、价值引领,以情境创设实现情感润化

历史学科作为具有明确价值判断与导向的人文学科,其对学生国家观、民族观、人生观、文化观、历史观等均具有重要塑造、导向作用。中华文明的内涵、特征及其意义,是国家意志表达、核心价值凸显、高考考查侧重的重要知识阵地。新课标卷历史第43题通过对中华文明内涵、构成及其特征等的考查,引导学生认识中华文明的悠久性、地域性、多元性与包容性等特征,厚植学生对优秀传统文化的情感,强化学生树立多元、包容的文化交流与发展的理念,进一步深化文化自信、文明自觉。如此导向,明晰地彰显了高考育人功能。

在教学实践中如何凸显历史学科核心价值的引领功能是一个重大命题。本文认为,首先,师生需要明确核心价值的内涵与表现所在。就历史学科而言,凸显学科特色的核心价值表现为对乡土的深厚情感、对民族平等团结与国家繁荣统一的坚定拥护、对中华文明的笃定自信、对人类命运共同体的深切关怀以及拥有世界视野、实证精神等正向的情感态度价值观。其次,将明显蕴含核心价值的知识体系进行特别关注,如充分重视五史系统学习(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史),重视人类文明交流互鉴的史实梳理。此外,核心价值的引导不能简单粗暴地灌输,而是需要借助情境为载体进行价值浸润,在核心价值导向型的情境中浸润正向的情感、态度和价值观,实现以情动人、以情育人。如“人类文明交流共生”是历史学科极力彰显的核心价值之一,如果简单以结论式的话语向学生强调不同文明之间要和谐共处,或是简单呈现缺乏细节的文明交流史实,都难以实现价值目标。例如,为了渗透该核心价值,在学习历史选择性必修三《文化交流与传播》第四单元《商路、贸易与文化交流》时,可以将特定历史背景下的“敦煌”作为锚点,围绕其作为东西方交流的玉石之路、青铜之路、丝绸之路门户的史实来进行情境设置,并联系当今的“一带一路”等热点达到古今关联、中外贯通。最终,在学习情境、生活情境等载体中浸润对文明共生、交流、互鉴的情感与价值。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中强调评价目标与教学目标的一致性,推动教、学、评互相促进,共同服务于学生历史学科核心素养的发展。[3]评价作为教育活动中承担诊断、引导、反馈等多功能的最终一环,在“教学评一致性”理念下进一步凸显了其教学导向功能。因此基于试题从知识观变革、核心素养落地、情感价值浸润等角度检视历史学科的育人活动显得尤其必要。通过试题研究后的系统检视与反思,推动价值导向的准确领航、知识观念的破旧立新、历史学科关键能力与核心素养的真实落地,真正发挥历史学科在涵养人文性、增强自信力、凝聚共同体等方面的价值,最终实现立德树人。

【注释】

[1][美]安德森等:《学习、教学和评估的分类学》,上海:华东师范大学出版社,2007年,第25页。

[2]教育部考试中心:《中国高考评价体系》,北京:人民教育出版社,2019年,第23页。

[3]中华人民共和国教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》,北京:人民教育出版社,2020年,第57页。