美国格伦科版历史教材“主题”述评

作者: 唐洪志

摘 要:美国格伦科版历史教材《美国图景:现代》篇幅巨大,内容极丰富。为了便于学习,教材设置了文化与信仰、过去与现在、地理与历史等十个主题,引导学生聚焦贯穿历史而相互扭结的主要观念,认识历史与现实的联系。此举有利于学生系统把握教材各章节要旨,值得参看。

关键词:主题 中学 美国 历史教材

美国格伦科版历史教材《美国图景:现代》(下文简称“格伦科版教材”)篇幅巨大,[1]设七个单元,每个单元之下再分章节,共二十四章,正文就有八百多页,连附录则有一千多页。教材从美洲奥尔梅克人开讲,结束于21世纪初,实际上是一部简明美国通史。这样大部头的教材,对中学生乃至对成年读者而言,都是沉重的负担。为方便读者浏览教材,把握主旨,教材设置了十个主题。

一、格伦科版教材的十个主题

格伦科版教材正文之前有一系列说明栏目,其中一项名为“宏观历史观点”(Big Ideas in History),阐述该教材围绕十个主题(theme)编纂美国史事,以帮助学生分类整理教材中巨量的历史知识。所谓主题(a theme),是指历史上反复出现的某种概念(a concept),或主要观点(main idea)。它们分别是:

(一)文化与信仰。了解文化差异,有助于理解我者与他者。来自世界各地的人们,世世代代都在歌唱(这是)“朝圣者的骄傲之地,我们的父辈去世的地方”;尽管往往是在这些事情发生很久之后,他们的祖先才来到这片海岸。

(二)过去与现在。找到历史的根源,有助于理解事情演变成当今模样的原因。这个主题涵盖了影响美国人思考与行为方式的若干演变,即政治的、社会的、宗教的和经济的演变。

(三)地理与历史。理解地理,有助于理解人类与其所处环境之间的互动。美国的成功,部分原因在于她资源丰富,幅员辽阔。人们在很多地方改变了自然地貌,以满足其愿望和需求。

(四)个体行为。通常是肩负使命者出面领导美国,而美国坚定的价值观培育出这类人。这些价值观念部分出现在早期历史阶段,那时家庭还是工作、教育、陪伴家人等很多活动的中心。

(五)集体行为。认清政治与社会的团队和机构的运行机制,将有助于人们团结协作。从一开始,美国人就组成团队和机构来开展行动,以支持他们的经济、政治、社会和宗教信仰。

(六)政府和社会。理解政府的工作,有助于青年学生成长为更好的公民。亚伯拉罕·林肯阐释民主的真谛是“民有、民治、民享的政府”。民主,从理想的层面讲,是“融入”民众。

(七)科学与技术。美国人已迅速适应创新。这个国家由那些锐意进取的人奠基和建设。美国人的生活受科技和机器影响至深。大概没有哪种机器,能像自动化设备那样,塑造了现代生活的样貌。理解科技扮演的角色,有助于看清科技对所处社会的影响,看清科技在未来扮演的角色。

(八)经济与社会。美国的自由企业经济,同本国权利与自由的历史,是相生相伴的。在经济决策中,选择的自由支撑起其他各种自由(权利)。理解自由企业体制,是学习美国历史的基础。

(九)贸易、战争与移民。事件比个人在更大程度上塑造了历史的进程。认识到全世界是相互依存的,将有助于人们应对未来会遇到的难题,并做出决策。贸易、战争与国际移民,改变了美国的历史。

(十)为权利而抗争。为了民主体制的存续,公民必须在政府管理中扮演积极的角色。民主制的基础,是每一位公民参与政府管理的权利,以及对各项事务发表意见的权利。赞同为保护各项自由权利而抗争,对理解民主制度极为重要。

上述十个主题,分别统摄正文的某一节课文,其出现的频次参差不齐。下面以该教材第二单元为例,说明其主题设置详情。

二、《现代美国的诞生(1865—1901)》的主题设置

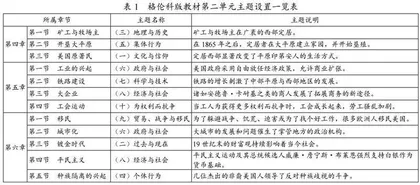

格伦科版教材第二单元《现代美国的诞生(1865—1901)》,其下分设三章,分别是:第四章《定居西部(1865—1890)》、第五章《工业化(1865—1901)》、第六章《美国城市(1865—1896)》,其主题设置详见表1。

从表1可以清楚看到,格伦科版教材设置的十个主题在第二单元的三章十二节中全部出现了,其中第六个主题“政府与社会”、第八个主题“经济与社会”分别出现了两次。

第五章第一节《工业的兴起》的课文有三个一级子目,分别是:1.美国的工业化;2.新发明;3.自由企业制度。对应每个一级子目,有短句概括该子目课文的“主要观点”(main idea),分别是:1.自然资源和大量的劳动力使美国能够迅速实现工业化;2.在19世纪末,电话和灯泡等发明刺激了经济发展;3.自由放任的经济体制促进了工业化,而关税保护政策使美国公司免受来自海外企业的竞争压力。在课后练习中,对“主要观点”的要求有三项,分别是:1.解释。19世纪末,丰富的自然资源是如何促进美国的经济增长的?2.组织。列表梳理电话等新发明对美国工作和商业性质的影响。3.描述。自由企业制度、自由放任主义、利润导向,是如何推动工业兴起的?

显然,上述从主题到主要观点,再到主要观点练习,这样的观点阐释系统,有利于学生绕开繁琐的史事陈述,提纲挈领地迅速掌握教材主旨。

三、“主题”应由教材统一设置

中学历史教材编纂,一般遵循历史年代学原则,即按由古及今的先后顺序排列史事,阐述历史进程。但这种编年体教材,给人的阅读体验往往欠佳。因为历史属于过去,读者难以参与到历史进程,纵然读书盈箧,空有“过尽千帆皆不是”的无力感。明乎此,可知格伦科版教材的编纂方案,至少有两点值得留意。

其一,强调历史与现实的联系,并通过设置“主题”抓住了这种联系的关键。此点限于篇幅,容另文详讨。

其二,我们所译“主题”或“宏观历史观点”,国内通译“大概念”。目前中学教师在课堂教学或教学研讨中,对“大概念”的理解与应用可谓言人人殊。

再参考格伦科版教材的成法,则“主题”或所谓“大概念”,当由教材统一设置。

【注释】

[1] Joyce Appleby,Alan Brinkley etc.,The American Vision Modern Times,New York:The McGraw-Hill Companies, Inc.,2008.