核心素养导向的初中历史单元教学初探

作者: 王珊珊

2022年4月,《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称:新课标)出台。新课标明确提出:要立足学生核心素养发展,充分发挥历史课程的育人功能,并将历史学科的五大核心素养定为课程目标。新课标还建议,教师应基于单元主题学习整合教学内容,精心设计以学生为主体的教学过程和教学活动。[1]

核心素养和单元教学是当下一线教师教学研究的热点,也涌现了不少研究成果和优秀课例。然而,目前的研究主要集中在高中阶段,初中阶段的研究成果仍然比较缺乏。初中学生更倾向于直观、具象和线性的思维方式,课堂知识容量不宜太大。在此情况下,核心素养的培育在初中阶段应该达到怎样的层次,单元教学在实践中又应该怎样落实,在新课标颁布后,这些都成为亟需探讨的问题。下面笔者以七年级第四单元“三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融”的复习课为例,谈谈核心素养导向的单元教学实践与思考。

一、提炼单元主题,整合教学内容

单元教学首先应当结合课程标准、教材文本和学生学情等提炼单元主题,然后以单元主题整合教学内容,构建逻辑清晰、重点明确的单元教学线索,使知识内容结构化、体系化,让学生能够从更广阔的领域和视角发现历史的发展趋势和基本规律。[2]“单元的主题是围绕某个历史时期的核心内容或关键问题确定的”[3],而如何确定统领整个学习板块的大概念、学习单元中的大概念、每课中的大概念往往是单元教学中需要解决的关键问题。

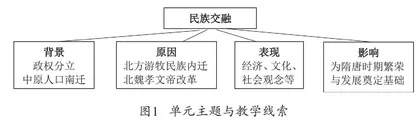

本单元共包括5课内容,讲述了从东汉末年到隋朝统一前夕的重要史事,时间跨度大、知识内容多,学生不易掌握。通过单元标题可知,该历史阶段最突出的特征是政权分立和民族交融。如果以“政权分立”作为单元主题,学生会陷入到各个王朝兴亡的琐碎史实中,流于历史现象的表面,对于三国两晋南北朝时期,很容易留下社会动荡不安、与统一的历史主流不符的刻板印象,无法认识到其对于中国统一多民族国家发展的重要意义。民族交融既是重要的阶段特征,也是中考考查的重点,学生在之前的学习中,能够明白政权分立的表现,但对于民族交融的概念却不甚清晰。综合上述因素,本单元学习主题最终确立为“民族交融”,三国两晋南北朝时期为何会出现大规模的民族交融,民族交融有什么表现和特点,对中华民族发展又有怎样的意义,是本单元需要重点解决的问题。接下来,我以民族交融为核心概念,分别从民族交融的背景、原因、表现、影响等方面,重新整合教学内容,梳理教学线索(见图1):三国两晋南北朝时期,政权分立,社会动荡,中原人口大量南迁,这成为了民族交融的社会背景。北方游牧民族内迁,给统治者带来了新的挑战,北魏孝文帝改革促进了北方地区的民族交融,各民族在经济、文化上的交流日益频繁,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。三国两晋南北朝时期科学技术取得巨大成就,民族交融不断加强,为中华民族的发展注入了新的活力,为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

二、聚焦核心素养,确立教学目标

传统的教学目标分知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观等三个维度,偏重于教师的讲授和知识的记忆,但新课标提出“教师应从发展学生核心素养的角度制订教学目标,将核心素养的培育作为教学的出发点和落脚点”[4]。经过之前新授课的学习,学生已经对基本史事有了比较清晰的了解,但是缺乏宏观的知识框架和深度思考,尤其是史料的阅读和分析能力有待提高。教学目标应着眼于学生的最近发展区,调动旧知,建构新知,并且具有可操作性和可检测性。

综上考虑,本单元设定教学目标如下:

能够梳理三国两晋南北朝时期政权建立和灭亡的基本线索,掌握识读辨别历史地图的基本方法,初步养成历史时序意识和历史空间感。(时空观念)

知道三国两晋南北朝时期治乱兴衰的史事,分析南方经济发展的原因,认识人民群众在历史发展中的重要作用。(唯物史观)

能够知道史料的多种类型,学会从材料中提取有效信息,分析民族交融的原因、特点和影响。能够运用多则史料探究历史问题,并尝试构建自己的历史论述。(史料实证、历史解释)

通过了解该时期民族交融的史实,认识中华民族共同体的形成是历史发展的必然结果,树立正确的中华民族历史观。了解数学、科技、文学和艺术等领域取得的成就,认识中华民族优秀传统文化的独特价值,提高民族自信心和自豪感。(家国情怀)

三、注重问题引领,设计教学活动

单元整体教学以学生的已有知识和认知水平为起点,故本单元的复习首先回顾了5课的基础知识。由学生在下列的图表中填写相应的政权名称(见图2),列举政权建立和灭亡时的重要史实,制作大事年表。然后,呈现三国、西晋、东晋、南北朝前期、南北朝后期的地图,由学生说出与地图相对应的朝代,并根据地图中的城市、疆域、重要战役等要素,说明判断的依据。通过简单梳理政权更迭示意图(图2),识读并辨别历史地图,培养学生的时空观念。

接着,由学生结合《西晋末年少数民族分布与北方流民南迁示意图》,分析该历史时期的政局特点及其对人口分布产生的影响。提取材料一、二和图片《南朝青瓷莲花尊》中可以相互印证的信息,了解江南地区农业、手工业和商业的发展概况,理解中原人口南迁对促进江南地区开发的作用。

材料一:江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料二:南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

——杜牧《江南春》

材料三:教材插图《南朝青瓷莲花尊》(图略)

在中原人口南迁促进江南地区开发的同时,北方游牧民族不断内迁,如何处理汉族与少数民族之间的关系,成为统治者面临的重要问题。西晋统治腐朽,压迫掠夺少数民族,最终走向灭亡。北魏孝文帝为进一步加强统治,进行了大刀阔斧的改革。在介绍北魏孝文帝改革的措施后,学生阅读材料四并回答问题:《元晖墓志铭》属于什么类型的史料?根据材料具体说明《元晖墓志铭》可以印证北魏孝文帝改革的哪些措施?通过史料研读,提高学生的史料实证素养,加深对教材内容的理解,学会在新的情境中进行知识迁移。在孝文帝改革中,迁都洛阳是一项重要举措,面临着来自保守贵族的强大阻力。学生结合材料五,思考孝文帝是如何力排众议坚决迁都的,感受孝文帝作为改革者的魄力,知道内迁的少数民族主动认同中原地区的历史和文化,民族交融已成为不可阻挡的历史趋势。

材料四:公讳晖,字景袭,河南洛阳人。昭成皇帝(北魏高祖拓跋什翼键)之六世孙……幼涉经史,长爱儒术……太和(北魏孝文帝年号)中始自国子生辟司徒参军事,转尚书郎太子洗马……入为尚书右仆射,寻迁左光禄大夫尚书仆射……春秋五十五,以神龟二年九月庚午遘疾薨於位(因病去世)。

——摘编自《元晖墓志铭》

材料五:(孝文帝)下诏:“魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也,宜改姓元氏。”面对关于迁都的质疑,他说:“黄帝以天下未定,居于涿鹿,既定之后,亦迁于河南。”

——摘编自《资治通鉴》

北魏孝文帝改革进一步促进了民族交融,各民族不仅在经济上密切交往,在文化上的交流也日益频繁。为了让同学们有更加直观、感性的认识,我呈现了包括魏晋墓砖画、莫高窟壁画等多幅图片,让学生思考当时民族交融的特点。从《胡人牛耕图》、《北魏帝王出御图》可以看出少数民族学习汉族的生产方式和礼仪,从《汉人食用烧烤》、《蒸馍与烙饼》、少数民族的坐具等,可以看出汉族学习少数民族的饮食和生活方式,进而得出结论:当时民族交融具有双向性和广泛性。

三国两晋南北朝时期,科技文化取得巨大成就,其中很多成果体现了民族交融的影响。首先,通过绘制表格,总结农学、数学、书法、绘画、雕塑等领域的代表人物和成就。然后,学生结合《齐民要术》的目录,思考该书体现出的时代特点,理解科学技术与社会发展之间的关系。观察教材插图龙门石窟北魏《帝后礼佛图》,说说从中能获取哪些历史信息。

《齐民要术》目录

卷一:耕田、收种、种谷各1篇

卷二:谷类、豆、麦、麻、稻、瓜、瓠、芋等13篇

卷三:种葵(蔬菜)、蔓菁等12篇

卷四:园篱、栽树(园艺)各1篇,枣、桃、李等果树栽培12篇

卷五:栽桑养蚕1篇,榆、白杨、竹以及染料作物10篇、伐木1篇

卷六:畜、禽及养鱼6篇

卷七:货殖、涂瓮(酿造)各1篇、酿酒4篇

卷八、九:酿造酱、醋,乳酪、储存22篇,煮胶、制墨各1篇

卷十:非中国(指北魏以外)物产者1篇,记热带、亚热带植物100余种

最后,学生阅读材料六,分析三国两晋南北朝时期民族交融对后世的影响。按照时间先后将材料七、八、九、十进行排序,分析事件之间的内在联系,谈谈对中国古代民族关系发展的认识。

材料六:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》

材料七:吾始以为大江以北皆戎狄之乡,比至洛阳,乃知衣冠人物尽在中原。

——梁将陈庆之

材料八:蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。

——王建《凉州行》

材料九:桓公救中国,而攘夷狄。

——《春秋·公羊传》

材料十:申谕发遣,还其本域,慰彼羁旅怀土之思,释我华夏纤介之忧。

——江统《徙戎论》

本单元以“民族交融”作为学习主题,围绕背景、原因、表现和影响,重新整合教学内容,突出教学重难点。教学目标聚焦历史学科五大核心素养,在水平层次上主要体现水平1和水平2,部分探究问题涉及水平3。[5]课堂上呈现了类型多样的丰富史料,虽然阅读存在一定的难度,但在挑战性任务的驱动下,学生学习兴趣被激发,在老师的指导下对史料逐步进行分析,拓展了思维空间,锻炼了史料运用能力,提升了对历史认识的广度和深度,取得了良好的教学效果。接下来,如何总结复习课经验,在新授课环节中进一步落实单元教学,我将在日后的教学中继续实践探索。

【注释】

[1][3][4]教育部:《义务教育历史课程标准(2022年版)》,北京:北京师范大学出版社,2022年,第55—56页。

[2]李惠军:《历史新课程单元教学探微与实践(一)——融通·适切·意义:从一般教学论理念到历史学科教学方略》,《历史教学》2021年第19期,第12—18页。

[5]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第71页。