“据史读图”应做到“图文互证”

作者: 刘忠奎

“据史读图”,即“把教材文字叙述中涉及地理分布的内容落实到地图上,能准确地再认再现其空间位置。”[1]据史读图是历史教学中一种常见的研习方法,在利用方位图明确疆域四至、行政区划及辖区范围上具有广泛的应用。在当前的中学历史教材中,除文本叙述外,有众多的形势图、示意图、分布图等,这就为教师在授课过程中采用“据史读图”提供了大量的实用素材。

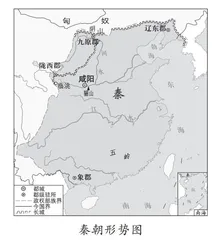

在部编版历史教材七年级上第9课《秦统一六国》中有一幅图片《秦朝形势图》,图片形象直观地展示了秦朝时期的统治形势。从《秦朝形势图》中我们可以看到,秦幅员辽阔,袤野千里。教材在后文对秦的疆域四至介绍中说,“秦朝的疆域,东到东海,西到陇西,北至长城一带,南达南海”[2]。二者采用图像和文本两种不同的形式表述了秦的疆域范围,无形中起到了图文互释的作用。教师在讲解秦疆域四至时,经常选用《秦朝形势图》以对照填图的形式来加深学生对此知识的理解。那么教材文字所述疆域四至与《秦朝形势图》所示是否一致呢?能否达到据史读图的效用呢?

要解决这一问题,首先我们要厘清“疆域四至”的概念。“疆域四至”是一偏正词组,由修饰语“疆域”和中心语“四至”组成。我国关于疆域的观念古已有之,传说“后稷乃列封疆,画畔界,以分土地之所宜”[3]。后稷是原始社会时期的人物,理论上“列封疆,画畔界”之举可能性不大,但这直观地反映了我国疆域观念起源之早。疆域究竟缘于何时,不可考,但可以确定的是疆域应该是随着国家的出现及行政区划的产生而出现的。在秦汉时期,疆域的意识应已比较成熟,甚而已出现了基本的走向,从秦初将全国划为36郡及司马迁在《史记》中对秦边界的明确记载可见一斑。那么什么是疆域呢?《荀子·君道》中说,“纵不能用,使无去其疆域,则国终身无故。”[4]《魏书·地形志上》也道,“《夏书·禹贡》、周氏《职方》中画九州,外薄四海,析其物土,制其疆域,此盖王者之规摹也。”[5]按照学者葛剑雄的观点,古代疆域通常是指“一个政权或政治实体实际上控制的,得到相邻政权实际承认或没有受到干预的区域”[6]。古代疆域一般是指表面的陆地和水面,其界限往往很不明确,只有大致的范围。在现代汉语中,疆域的意思是“国家领土(着重面积大小)”[7]。现代的国家领土是指得到国际公认的国家主权之下的区域,有严格的界限,包括海、陆、空在内的立体界限。根据以上分析我们可以看出,古代疆域是与现代国家领土既有联系也有区别的一个概念。依据古代疆域概念,秦朝疆域可定义为秦王朝中央权力控制下的、具有大致范围的实际政治统治区域。

“四”指四方;“至”始见于商代甲骨文,记作“”,其字形像一支远处射来的箭落到地上,表示“到达”,引申为“极点、极顶”之意。作为一种古代土地边界地理术语的文字表示方式,古代“四至”也称为“四正”,即指东、南、西、北四个正方向所到达的边界,本身包含着方向和距离两种地理信息。清人王昶在其著作《金石萃编》中说,疆域之分四至,“始见于《元和郡县志》,继见于《太平寰宇记》。后之撰地志者皆因之。”[8]清学者、语文考据学家把“四至”解释为,“东至某地若干里,南至某地若干里,西至某地若干里,北至某地若干里,谓之四至。”[9]笔者发现,古代在表述某一政区时,四至用里程表述比较常见,而某一政权或王朝的疆域四至多用疆界来表示。如春秋时期管仲就曾形容齐受封之初的疆域为“东至海,西至河,南至穆陵,北至无棣”[10]。《尚书·禹贡》也说大禹“东渐于海,西被于流沙,朔南暨声教,讫于四海”[11]。可见,秦朝的疆域四至其实是指在秦王朝中央权力控制下的在东、南、西、北四个正方向所达到的最远区域的地界极至。

《秦朝形势图》选自谭其骧1982年编纂出版的《中国历史地图集》第二册,长期以来为中学历史教材选用。谭其骧先生是我国当代著名的历史地理学家,也是较早开展中国历史地图研究的学者。在《中国历史地图集》中,谭先生绘制秦全图一幅,分幅图四幅,将“秦时期全图”“诸郡地图”“交通干线”等做了周详的绘制,并配有古今对照及经纬度标识,非常形象具体,其主要参考依据应该就是司马迁所著的《史记》。

《史记》中对于秦的疆域主要有两处记载,秦始皇二十六年(前221年),秦“初并天下”,“分天下以为三十六郡……地东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”。[12]始皇二十八年(前219年)琅邪台刻石中有“西涉流沙,南尽北户,东有东海,北过大夏,人迹所至,无不臣者”[13]的记载。教材中介绍说“秦朝的疆域,东到东海,西到陇西,北至长城一带,南达南海。”“东海”“陇西”“南海”等均是秦时地名。可见,教材介绍并非引用的史籍原文,而是后人经考据后得出的结论。“东海”“陇西”“长城”“南海”等在《秦朝形势图》中都作了标注。依《秦朝形势图》所示,东、南、北至都是没有问题的,但是西正方向明显已延伸到今云南、贵州一带。在秦时,中原地区将生活在这一区域的少数民族统称为西南夷。

在西南夷地区,“秦时常頞略通五尺道,诸此国颇置吏焉。”[14]五尺道位于四川宜宾至云南曲靖附近。由此不难看出,秦五尺道的开辟在一定程度上加强了秦都城咸阳经四川与云南东部的联系,秦委派官吏入滇治理,使其形式上成为了秦帝国的组成部分。《秦朝形势图》亦将西南夷地区划入秦的统治范围之内。陇西在什么位置呢,图中对于陇西郡的驻所有显著标识,并在图下解释“陇西郡——郡治在今甘肃临洮”[15]。若依《秦朝形势图》所示,秦疆域西至应该是西南夷地区西部的怒江地区,而非陇西。教材文本叙述和图像未形成一致,据史读图是行不通的。

文本和图像都具有重要的叙事功能,在教材中都起着无可替代的作用。据史读图可以进一步加强二者之间的有机联系,使知识形象化、具体化、立体化。但若首尾乖互,图文表达不一致,不仅不能起到互证的作用,可能会适得相反,影响学生对相关知识的理解。

笔者认为,在《秦朝形势图》与秦疆域四至问题上,若要避免知识层面的质疑,可以试采用如下方法对教材进行优化。

(一)选用其他版本的秦地图

关于秦统一后的疆域范围其实是有争议的,争议的焦点之一就在于秦是否对西南夷地区实行了有效统治。基于此,目前也主要有两种不同版本的《秦朝形势图》。一是谭其骧绘制的《秦时期全图》,收录于1982年由中国地图出版社发行的《中国历史地图集》第二册,二是由程光裕等绘制的《秦代统一图》,收录于1980年中国文化学院出版社发行的《中国历史地图》上册。谭其骧先生师承历史地理学家顾颉刚,具有深厚的历史地理文化功底,且从事地理沿革考证研究多年,在历史地理学领域造诣颇深。1982年绘制出版的《中国历史地图集》在今天看来虽有一些瑕疵,但仍具有广泛的影响力,其中的《秦时期全图》为大陆多数学者所接受。而程光裕等绘制的《秦代统一图》亦是作者多年潜心研究的成果,在参阅了大量的典籍的基础上绘制而成,有理有据。程光裕等绘制的《秦代统一图》在台湾地区及海外具有较高的认可度,台湾地区及美国、日本等地出版的历史教材在说明秦疆域时多选用《秦代统一图》。从《秦代统一图》我们可以看到,其疆域四至和部编版历史教材对秦的疆域范围的介绍基本是一致的。若要实现图像和文本表述一致,达成图文互证的目的,则可以选用程光裕等绘制的《秦代统一图》。

(二)搁置争议,引用史籍原文表述

谭其骧、程光裕两种不同的对秦疆域的绘制各有自道理,对我们研究秦时期的统治疆域都有重要的参考价值。在当前有限史料的前提下,若笃定地判断某图的绘制正确或者错误仍缺乏确凿的证据。若仍采用教材选用的《秦朝形势图》,对秦疆域四至的表述可做模糊处理,直接引用《史记》原文说明秦的疆域范围,“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东。”目前使用的由人民教育出版社发行的高中历史教材《中外历史纲要》(上)即采取此措施,而且这种方法也比较常见,如部编初中教材部编版历史教材七年级下《第11课 元朝的统治》一课在讲述元朝疆域时即提到,“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。”[16]这样既凸显了文献记载的价值,又反映了当今学者对秦疆域的研究成果。

【注释】

[1] 尉小珑主编:《阳光·烛光 教师的教学智慧与教育情怀》,北京:九州出版社,2009年,第183页。

[2] [15] 瞿林东、叶小兵主编:《义务教育教科书·中国历史》(七年级上册),北京:人民教育出版社,2016年,第48、45页。

[3] [汉] 陆贾撰,庄大钧校点:《新语》,沈阳:辽宁教育出版社,1998年,第1页。

[4] [战国]荀况原著,刘凯主编:《荀子诠解》(第4册),北京:线装书局,2016年,第1462页。

[5] [北齐]魏收:《魏书》,长春:吉林人民出版社,1995年,第1496页。

[6] 葛剑雄:《中国历代疆域的变迁》,北京:商务印书馆,1997年,第14页。

[7] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第6版),北京:商务印书馆,2012年,第642页。

[8] 于德源编:《北京隋唐五代历史资料汇编》,北京:北京燕山出版社,2016年,第331页。

[9] [宋]王应麟著:《困学纪闻》,上海:上海古籍出版社,2015年,第308页。

[10] [12] [13][14][西汉]司马迁:《史记》,武汉:崇文书局,2010年,第189、42、43、667页。

[11] 《四书五经》(上册),中国书店,1988年,第38页。

[16] 瞿林东、叶小兵主编:《义务教育教科书·中国历史》(七年级下册),北京:人民教育出版社,2016年,第52页。