构建完整的故事情境,强化历史叙述的力量

作者: 李爱英

部编高中历史必修教材《中外历史纲要》呈现出浓缩性语言、纲要式结构、容量巨大、覆盖面广的新特点,传统“以‘目’为序”组织教学,课堂分散且失去情感性与思维性。聚焦某一历史现象背后变迁,建构历史情境,以细腻的历史细节叙事,实现大跨度的通贯教学显得尤为重要。第18课《冷战与国际格局的演变》讲述了20世纪下半叶,在美苏冷战阴霾下,国际格局从两极向多极化趋势演变历程:纵向包含了冷战的发生、发展到结束,横向上其他不同国家力量推动世界多极化趋势的出现……按照教材的编排讲授,课堂难以聚焦,历史细节的人文力量也难以发挥作用。重整教材内容,二战后的世界,宏观上是美苏对抗、危机管控,呈现出相对脆弱的世界和平;微观上国家命运被控制,个人命运被裹挟。微观下国家乃至个人命运的历史细节,恰恰离学生心灵更近,更能打动学生,故本课以20世纪中期以后德国国家的变迁为缩影,揭示或折射冷战与国际格局的演变,以小见大,在宏观的历史教学中充满人文关怀与情感的渗透。

一、选取典型事件,勾连历史情境

以德国的发展为主线,本课共分为五个环节,分别为“苏军抢先攻占柏林,同盟瓦解与冷战开始”“第一次柏林危机,美苏全面对峙与两极格局形成”“第二次柏林危机,冷战恐怖中的平衡与自我控制”“西德经济发展历程,多极力量的嬗变”与“德国统一,苏联的解体与两极格局的瓦解”。以冷战中德国的分裂与统一的历史情境为依托,用生动的历史叙事拉近与学生的距离,浸润情感、涵养家国情怀。

苏军抢先攻占柏林,同盟瓦解与冷战开始。本课从二战尾声的《易北河会师》《德国抢先攻占柏林》两张图片导入本课:1945年4月底,德军节节败退,第二次世界大战的欧洲战场已经接近尾声,美苏两大集团军直逼柏林:在东线战场,苏军势如破竹,在解放了波兰、匈牙利、奥地利等德国周边国家后,犹如推土机般在铲除着纳粹德国残余势力;西线的主角美军,一路向东挺进,攻占德国中部城市莱比锡后,也来到易北河畔,两军高层在易北河会师,庆祝这一激动时刻。苏军要不惜一切代价、全力以赴地对柏林展开围攻,并要抢先攻下柏林。1945年4月,苏联元帅朱可夫率领200多万军队兵临德国首都柏林城下,纳粹德军殊死抵抗,激战中的柏林一片废墟。1945年4月30日苏军红旗插上德国国会大厦主楼的圆顶上,5月8日苏军攻克柏林,德国投降,欧洲战争结束。苏联攻占柏林,美苏盟友关系破裂,战后并没有迎来和平发展期,20世纪40—90年代美苏之间开启了持续长达半个世纪冷战,它的发生与发展,乃至结束,影响着国际格局不断演变。

探究一:根据《凯南的“长电报”节选》(材料一)、《诺维科夫的“长电报”》(材料二)的原文,结合教材《学思之窗》与《史料阅读》,引导学生阅读当事人在不同场合带有政治立场的报告,从二战后期与二战后的不同史料,在互证中说明冷战发生的原因:既有传统大国利益冲突,更有强烈的意识形态冲突。

材料一:(苏俄)由来已久的不安全意识与共产主义意识形态,(促使)莫斯科向外扩张……(苏联将在)一切认为合乎时机和会有好结果的地方,做出努力来推进苏联政权的正式疆界……(美国采取)长期、耐心但又坚定、警惕的(遏制)……

——[美]乔治·凯南致国务院电报第511号(即8000字“长电报”1946年2月22日)[1]

材料二:战后欧洲经济支离破碎……美国可以加强其在世界的经济地位,奠定其引领世界的基础。(美国)在各种会议上……已经清晰地勾勒出它的反苏锋芒。(美国)军事力量在全球范围内活动……苏联南部地区受到极大威胁。

——[苏联]驻美大使尼古拉·诺维科夫“长电报”1946年9月27日[2]

通过德国被攻占的历史叙事,勾勒出随着二战的结束,由于国家利益、国家战略、社会制度、意识形态的巨大差异,美苏由战争期间的盟友变为战后的对手,冷战开始。学生在历史叙事中感受20世纪中期热战结束后新的剑拔弩张的世界局势。

二、挖掘历史细节,身临其境感受冷战中的残酷

第一次柏林危机,美苏全面对峙与两极格局形成。探究二:美苏对峙两极格局如何形成?对德国产生了什么影响?学生结合书上文献、地图资料,梳理冷战序幕及其开始,美苏双方在政治、经济和军事方面全方位形成遏制与反遏制的对峙状态,以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营对峙的两极格局正式形成。在宏观的美苏对峙两极格局中,进入冷战的前沿阵线地战败国之一的德国,它又经历了怎样的命运变迁呢?教师出示《四国分区占领德国及第一次柏林危机》示意图、《第一次柏林危机期间空投物资》图片,讲述雅尔塔会议四国分区占领德国及其首都柏林,第一次柏林危机后德国分裂,分裂的德国在地缘上被划分为资本主义国家和社会主义国家两大阵营。民众开始承受长达半个世纪分裂之苦,在英法美控制下的西柏林迅速得到发展,并被建成西方世界向东方世界展示资本主义生活方式的“橱窗”,开始埋下各种隐患。学生初步体会雅尔塔体系下的国际格局对德国国家命运的影响。

第二次柏林危机,冷战恐怖中的平衡与自我控制。探究三:冷战下世界是怎样状态?冷战下的德国民众生活状况如何?教师从地图上概述20世纪50—80年代世界的冷战危机:朝鲜战争、第二次柏林危机、古巴导弹危机、越南战争……学生综观上感受世界面相,重点结合《第二次柏林危机》地图,教师讲述:柏林分裂后,受到西柏林繁荣物质文化生活的吸引,大批东德人争相奔向西德。为了迫使美国及其西方盟国承认东德,1958年第二次柏林危机爆发,1961年8月13日,东德士兵在东西柏林边界修筑了一道柏林墙,它由水泥墙、通电铁丝网和瞭望塔组成,还设置了地堡、防汽车壕和防坦克路障等,以及数千个电子眼和250只警犬以及巡逻道、过境站……柏林墙变成阻隔东西的军事堡垒,此工程代号“中国长城第二”。它不仅将柏林市192条大街一分为二,而且延伸于东西德边界,柏林人日常生活顿时陷入混乱,他们的购物场所、教堂被隔在了东柏林,亲人分割两地。在柏林墙存在的28年零91天里,各种翻越形式五花八门:翻墙、跳楼、以重型机动车辆撞墙、小汽车钻栏杆、开潜水艇、飘热气球等。甚至还有一条穿越柏林墙145米长的地下隧道,它距地面12米,是由37位青年花了6个月时间完成的秘密工程,帮助57位东柏林人成功逃到了西柏林,令人叹为观止。

材料三:综合各类资料,共有5043人成功越墙逃入西柏林,239人死亡,260人受伤。此外还有约6万人被指控为“企图叛逃”而遭到为期平均16个月的监禁。

——苏湘《柏林墙:50年前东西德国冷战之殇》[3]

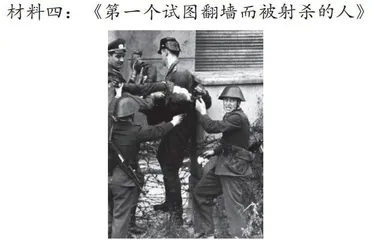

材料四:《第一个试图翻墙而被射杀的人》

材料五:《柏林墙的遇难者》

以典型材料与细节,感悟冷战的残酷。结合文献资料(材料三)、《第一个试图翻墙而被射杀人》(材料四)、《柏林墙的遇难者(1962年8月31日)》(材料五),教师讲述:众多越墙事件中令人触目惊心的一幕,1962年8月,18岁的东德人彼得·菲西特试图攀越柏林墙,就在爬到了柏林墙顶部,剩下最后一把劲就可以达成目标的时候,东德边防军的枪声响了,彼得滑回柏林墙东侧,死去50分钟后警察才抬走了他的尸体……他是第一个翻墙被杀的人,两边人民目睹了整个过程,西方记者用照片记录了这个瞬间,8月31日《时代周刊》封面以柏林墙遇难者为主题,号召舆论的谴责与唤起民众的警醒。本环节旨在通过图片直观感受与生动的语言力量,让学生再度体悟柏林墙修筑给民众带来的心灵上伤害。

如果说柏林墙让学生感受到了民众面对分裂阻隔的身临其境之苦,而古巴导弹危机则是决策者之间的剑拔弩张、如坐针毡。结合《古巴导弹危机示意图》与《古巴导弹危机》的漫画,教师讲述古巴导弹危机的过程,重点讲述双方对峙状态下,整个世界陷入了核危机、核恐慌的“恐怖时间”之中,足以毁灭全球的核战争一触即发。在人类面临核威胁生死存亡之际,两位大国领导人私下几十封通信来往及秘密谈判,最终以苏联撤出导弹、美国结束封锁并保证不入侵古巴而宣告结束。古巴导弹危机以双方剑拔弩张开始,却以和谈宣告结束。原因在于:两者实力相当,没有一招制敌的把握。特别是核武器的强大威慑作用,使彼此都避免把敌人拖入核战争的威胁之中。正如著名物理学家奥本海默曾把美苏两个核大国比喻为“一个瓶子中的两只蝎子,每一只都能杀死对方,但都必须冒着毁灭自己的危险”,这种解决方案实质是冷战时期核武器之下恐怖中的平衡,也体现了大国在解决国际争端中的自我控制智慧。

三、设置叙事中的悬念,浸润情境中的历史情感

德国统一,苏联的解体与两极格局瓦解。探究三:学生分析总结20世纪80—90年代,哪些因素推动冷战走向结束?再度聚焦德国统一中“柏林墙也是生意?”这一历史悬念,结合材料六讲述:1989年东德政府宣布要拆除“柏林墙”时,对外公开招标承包拆墙的公司,消息一出,很快吸引了众多的竞标公司,但最终中标的却是一个名不见经传小公司,其负责人叫康拉德·乔恩,他是唯一一个愿意自掏腰包,免费帮助政府拆墙的。乔恩靠销售每把15美元的锤子,成功吸引了300多万人抡起大锤,敲向横亘28年的柏林墙而大赚一笔。柏林墙砸毁后,乔恩又通过报纸宣传信息,吸引了500万个家庭购买每块20美元的金砖,并将其收藏在家中。2000年8月13日,柏林墙原西德一侧过境站“查理哨所”在被推倒后重新建成,其落成典礼所耗资的9万美元,全部来自社会各界的捐赠。博物馆负责人希尔德布兰特称:“我们就是想保留住这个哨所,以供后人瞻仰。”

材料六:存在了28年的柏林墙,让全体德国人饱受分裂的耻辱,如果你是恨透了它的爱国公民,那么现在机会来了,我们邀请你亲手砸毁它!让德国重新走向统一,走向永不再分裂的团结!

——康拉德·乔恩[4]

结尾以德国民众对柏林墙的复杂情感来引发学生同步共鸣,在情感共振中让学生感受到冷战的伤害,认同人类摒弃世界霸权、维护世界和平、倡导和平竞争与合作共赢的价值追求。

【注释】

[1]沈志华:《冷战国际史二十四讲》,北京:世界知识出版社,2020年,第9、10页。

[2]何伟:《“诺维科夫报告”与冷战初期的苏联外交政策》,《世界历史》2006年第2期,第31页。

[3]苏湘:《柏林墙:50年前东西德柏林墙国冷战之殇》,《文史博览》2011年第12期,第6页。

[4]秀木:《柏林墙里的“金砖”》,《意林》(原创版)2011年第1期,第26页。