连续·关联·循环:结构化视域下的单元整体教学路径探索

作者: 闻忠良

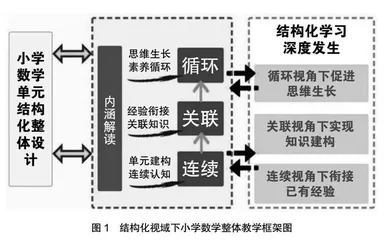

[摘 要] 结构化视角下的单元整体设计,教师应致力于引导学生整体关联数学核心知识,形成一个有联系、立体的知识结构体系。连续、关联、循环作为结构化教学的三个关键要素,在学生结构化学习过程中起到至关重要的作用。文章以“小数的初步认识”单元教学为例,探索结构化教学的路径:基于教材研读,在经验结构中连续;基于多元表征,在纵横比较中关联;基于思维创生,在素养结构中循环。

[关键词] 结构化;整体教学;小学数

开展结构化视域下单元整体教学时,教师应当着力于促进学生对单元知识体系的理解,并引领学生深度探索知识间的内在联系和结构化整合过程,进而促进学生在同一知识领域及单元内部实现知识的灵活运用,确保学生能够在结构化的学习环境中,发展数学领域的核心能力和基本素养。

一、结构化视域下的单元整体教学价值

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,课程内容的组织要以核心素养为导向,注重课程内容的结构化整合,关注学生对数学知识整体结构的理解,积极探索有助于学生核心素养培育的教学路径。单元整体教学既强调教学的整体性,又强调知识的关联性,在经验积累、思维融通、素养提升中促进学生的深度学习[1]。

在进行结构化视域下的小学数学单元整体教学时,教师应动态关联单元知识,并逐步形成具有整体性、立体化的结构网(如图1)。笔者以“小数的初步认识”单元为例,在解读教材内容与编排意图的基础上,基于“连续、关联、循环”三个维度,实施“知识结构化”设计的单元整体教学。

二、结构化视域下的单元整体教学实践

指向结构化建构的单元整体教学是指以知识整体关联为载体,以发展学生数学思维为目标,以动态构建结构性思维为方向,以培育数学核心素养为落脚点,积极创建结构化思维培养体系,促进学生的学习逐步走向深刻。

1. 把握教材整体,连续学生认知

开展结构化视域下的单元整体教学时,教师要结合教材整体编排和学生学习特点,以结构化视角把握单元知识内容,搭建多维性、结构化的单元整合教学模式,促进学生数学思维螺旋式上升。

(1)深度研读教材,明晰单元结构

教师开展单元整体教学,能有效凸显知识的结构性与关联性,进而促进学生对同一类知识内容进行整合与重构。教师要在深度研读教材、准确定位目标及精准分析学情的前提下,把握学生已有的逻辑结构和数学知识的“延伸点”,让结构化学习真实发生。

在教学“认识小数”时,教师可以用“米与分米”或“元与角”两组常见的“计量单位”作为知识引入,让学生经历自主探究、合作交流等体验活动,通过对比分析和深入思考,充分感受“分母为10的分数,对应一位小数”这一核心概念,进而深化对小数与分数之间内在联系的认识;在教学“小数大小比较”时,教师可以渗透“小数的计数单位”这一知识内容,让学生掌握小数大小比较的一般方法,即先比整数部分(几个1),再比小数部分(几个0.1),进而掌握有关“小数大小比较”的方法;在教学“简单的小数加减法”时,教师可以利用“小数点对齐,从低位算起”这一计算要求,让学生掌握“小数加减法”的计算方法。

单元整体教学过程中,教师要聚焦教材对应的核心知识点,精准把握学生的学习起点,引导学生有序推进相关探究任务,旨在激发学生的内在学习兴趣,促进学生对核心概念的理解与内化。

(2)承接认知基础,理解教材编排

单元整体教学是指教师在整体把握学科知识体系后,组织学生在富有组织性和逻辑性的学习环境中,落实差异化、多样化的数学知识结构与数学思维结构的统整,进而发展学生的综合素养。

在“小数的初步认识”这一内容教学中,其目标绝非仅仅是让学生机械地记住“零点几可以用十分之几来表示”这一规律,而是要求教师在深入了解学生已有的认知基础上,借助直观操作,组织学生经历从具体事物中抽象出“一位小数”的过程,让抽象、枯燥的概念化知识更具趣味性。“小数的大小比较”与“小数加减法”这两部分内容的教学都是结合“一位小数的结构”这一关键要素来展开的。教师要分析“小数的初步认识”单元的教材编写意图,激活学生对数的结构的已有认知,让学生深刻体会小数是因生活需要而产生的,深刻把握“小数”及“小数单位”的核心意义,进而在教学中逐步整合整数、小数、分数的内容。本单元的学习,教师要强调实践活动的重要性,不仅能帮助学生积累丰富的感性认知,也能为学生后续构建完整的“小数结构”知识体系奠定坚实的基础。

开展“思维生长”的结构化教学时,教师既要传授学生知识与技能,又要让学生在知识框架的构建、学习方法的联结和数学思想的理解过程中学会迁移与应用,进而实现知识结构、思维结构的整体布局。

2. 衔接学生经验,关联知识结构

在实施单元整体教学时,教师应当深入理解并把握教材的核心结构体系,重视并利用教材知识间的纵横联系,依据现象分析问题的本质,让学生在结构化学习中尝试自主探究与独立思考,加深对知识结构整体联系的理解。

(1)把握认知经验,关注问题本质

教师在引领学生开展结构化学习的过程中,既要注重利用数学模型解决具体问题的方法指导,又要强调自主建立知识联系的能力培养,两者相辅相成,共同促进学生认知结构的优化与升级。

以“认识小数”一课教学为例,首先,教师可以列举超市购物架上标注的价格清单,并设计问题链:“这些数可以怎样分类?3.45和0.85分别表示什么?3元5角在计数器上该如何表示?”其次,让学生在计数器上拨数,当用“元”作单位时,5角无法在个位表示出来,需要一个“更小的数位”,让学生产生认知需求;再次,借助微视频引导学生认识“十分位”“小数点的由来”等内容,在对比、联系中感知“1角等于0.1元”;最后,让学生通过实践体验,在表示1元的正方形中找到0.3元和零点几元,完成对0.1元和几个0.1元的意义建构。

“认识小数”的学习是“小数”知识教学的起始课,有助于学生数感的培养。学生在掌握“万以内数的认识”和“分数的初步认识”等知识的基础上,进入“小数的初步认识”的单元学习。在此过程中,教师应当精心构建与学生日常生活紧密相关的教学情境,并引导学生通过直观感知的方式,深入感悟和理解“小数”这一概念的本质内涵。

(2)重视方法迁移,完善知识结构

开展“多元表征”的数学课堂教学时,教师不仅要向学生传授基础的知识与技能,更要引领学生参与体验式学习,将数学思维方法迁移应用于各种实际情境中,进而让学生体会知识间的纵横联系,拓宽数学视野,发展数学思维。

在教学“一位小数”特征的过程中,教师要引导学生抓住“把1元平均分成10 份,表示其中的几份,是零点几元”的核心元素,鼓励学生在比较、分析中逐步完成对“小数”的内涵的理解,对“小数”知识结构的同化。在教学“认识小数”的过程中,教师要引导学生结合“小数的定义”“小数的读写”“小数与分数”等关键知识点进行实践探究。教师要引导学生通过“多元表征”将抽象的知识具体化、形象化,让学生在纵向比较中深入理解和把握小数的本质特征,逐步建立起分数与小数之间的横向联系,从而知晓“一位小数”在数学知识体系中的地位。

借助实践体验与多维表征,学生全程经历了小数的形成与发展过程。教师要在梳理教材整体结构的基础上,结合学习资源及学生经验,对教材内容进行深度改造;要关注学生对数学知识的本质理解与对学习内容的形象表达,引导学生对数学概念进行深度建构,逐步完善学生数学思维结构。

3. 基于结构循环,促进素养发展

开展结构化视域下的单元整体教学时,教师既要全面审视并关注教材的整体知识结构,又要高度重视对学生的逻辑思维能力的培养,强调知识迁移与应用的重要性。因此,教师要在做好知识结构化教学的基础上,要引导学生感悟数学单元知识内容之间的内在联系,进而实现对学科知识的迁移应用及核心素养的培育。

(1)渗透数学思想,梳理知识网络

在教学小学数学时,教师要以学生的学习认知与经验基础为依据,关注学生思维发展的过程,激发学生在问题探究与知识梳理过程中对学习方法和内容结构进行不断提炼与完善,进而建立具有整体性、关联性的数学知识、方法、思维等核心结构。

在“认识小数”一课的新知教学时,教师要引导学生理解“一位小数的含义”,突出学生对知识的探究性学习;在“分数加减法的应用”一课的练习拓展时,习题的设计既要有明确的针对性,又要体现出合理的层次性,进而促进学生数学思维的进阶。在“小数的初步认识”整理与复习教学时,教师要关注学生对知识结构的整体把握,引导学生对数学学习方法进行提炼与优化,要求学生有针对性地对学习过程进行回顾与整合。

开展小学数学单元整体教学时,教师要引导学生积极、主动地参与知识的探究过程。这样有助于触发知识整体结构的自然凝结,让学生在知识的迁移中对问题进行深层次的剖析、梳理,促进学生思维的螺旋上升和发展学生数学核心素养。

(2)设计练习题组,关注思维差异

在练习设计环节,教师要依据学生的学习特征,以数学思维发展为焦点,进行结构化作业的设计,帮助学生深刻理解知识间的内在联系,促进学生在辨析与感悟中明晰“小数”的结构表象,会用数学的眼光认识现实世界。

练习设计要讲究针对性和层次性,教师要利用题组开展教学,将知识的整体性融入其中,进而考查学生对数学知识、方法的掌握情况及思维水平。

基础题组:①纸条长2米,请找到0.2米?②你是怎么想的?请简单说明。

变式题组:①你能在图2中找到0.4m和0.8m吗?②从0.8m开始,接着是( )米,再下一个是( )米。

拓展题组:①估一估图2中1.4m在哪,你是怎么想的?②图2中1.8m的位置在哪,你是怎么找的?

教师通过设计具有结构化、层次性的题组练习,引导学生进一步理解有关“小数”概念的本质,有助于提升学生的高阶思维能力。练习过程中,教师引导学生经历综合运用与关联迁移等体验学习,能为学生构建一个全面且坚实的知识结构体系,推动学生在认知、情感、技能等多个维度上实现循环进阶。

三、结构化视域下的单元整体教学思考

在小学阶段,学生对数学学科知识的结构化认知程度决定其解决数学问题能力的高低[2]。开展小学数学单元整体教学时,教师要把关注的焦点放在对数学教材关联知识的整体性建构上,对教材内容进行整体性、结构性的关联与整理,为学生“结构化学习”做好引导作用,让学生数学结构化学习深度发生。

1. 学习起点:承载知识与经验的衔接

小学数学单元整体教学要承载知识与经验的衔接。学生对数学知识的获得往往来源于对具体情境中的数学问题的深度探索与思考。因此,教学内容设计时,教师要基于学生现实生活,从学生的知识经验出发,创设结构化的学习场景,引导学生在问题探究中联系新旧知识,体现知识的结构性与思维的生长性。比如,教学“简单的小数加减法”时,教师可以设计“购买文具用品”的学习情境:(1)买一支0.8元的铅笔和一块0.6元的橡皮,一共多少元?(2)一支1.2元的钢笔比一块0.6元的橡皮,贵多少元?教师借助创设贴近学生现实生活的数学问题,引发学生的思考,用构造的思路让学生产生从整数加减法到小数加减法的认知冲突,在探究、思考中掌握小数加减法的一般方法。

2. 思维发展:指向意义与思维的建构

小学数学单元整体教学要指向意义与思维的建构。学生参与数学活动的意义在于通过对具体问题的实践探索,实现对知识的再认识与思维的再创新。实施结构化教学为学生的数学思考从“单一点状”到“融会贯通”提供了改进方法,有助于充实、丰富学生的知识储备和精神世界。比如,教学“小数的大小比较”一课时,教师可以借助“先比较整数部分,再比较小数部分”这一学习元素,唤起学生对“整数大小比较”的已有记忆,挖掘知识间的内在联系,在观察、辨析中建立“小数大小比较”的表象。

3. 结构迁移:兼顾价值与素养的促成

小学数学单元整体教学要兼顾价值与素养的促成。教师要引导学生重视知识的迁移作用,让学生通过对感性材料和实践活动的重组,完成对零散知识的有机结合,形成知识间的内在逻辑关系,并将学生的经验结构、思维结构统整建构,逐步实现素养结构的循环生成。比如,“认识小数”一课结尾,教师可以利用数轴对本课的知识进行总结与梳理,并提出问题:“你是如何准确地从数轴上找出这个小数的位置的?你能在数轴上找到其他几个小数的位置吗?”通过让学生在数轴上找小数,能引导学生明确小数的大小与对应位置,进而沟通整数、分数及小数之间的内在联系,使得学生对“数”的结构认知更具体、形象。

总之,结构化视域下的单元整体教学,教师要以学生的学习认知与经验基础为依据,以培养综合素养为追求;教师要深入研读教材,在整体把握课时知识结构的基础上,积极创构有助于促进学生思维结构化的实践路径,引导学生在认知扩展和思维生长的探究活动中深刻理解知识的结构体系;教师要引导学生对学习方法和内容结构进行提炼与完善,进而建立具有整体性、关联性的数学知识、方法、思维等核心结构,为培养学生学科核心素养奠定坚实基础。

参考文献:

[1] 朱俊华,吴玉国. 深度学习视域下小学数学结构化教学策略[J]. 中小学教师培训,2021(6):51-53.

[2] 徐国明. 结构化知识研究:内涵、价值与创建策略[J]. 中小学教师培训,2021(1):57-50.