基于“深度学习”的数学高阶思维培养策略

作者: 刘木水

[摘 要] 研究者以“负数的初步认识”的教学为例,提出基于“深度学习”理念,培养学生数学高阶思维的教学策略:聚焦学情,真实体验是培养高阶思维的前提;巧妙设问,引发探究是培养高阶思维的源泉;学会等待,充分“让学”是培养高阶思维的关键。

[关键词] 深度学习;高阶思维;负数

教师要以“核心问题”引导小学生进行数学深度学习,从而培养其数学高阶思维能力。那么,教师要怎样基于“深度学习”理念培养小学生的数学高阶思维能力呢?笔者以“负数的初步认识”的教学为例进行阐述,以供参考。

一、高阶思维能力的实践

1. 教学环节1:抛出问题,激活思维

问题1:大家课前“找负数”的任务完成得怎样?请分享自己的成果。

学生踊跃回答,比如电梯里的负数、天气预报播报中的负数、股票市盈率的负数等。

问题2:显然,负数与日常生活息息相关,你们想知道哪些有关负数的知识呢?

学生开动脑筋,提出问题:负数究竟表示什么?什么情况下用负数表示?负数该怎么读和写?负数是如何产生的?

设计意图:问题是引发学生思维的动力。这里,在课堂导入环节,教师以“上位概念”为背景,以问题为载体,引导学生认识和了解生活中的负数,并促使他们自然深入地思考负数。学生通过对问题的深度思考,逐步明晰探究方向,并为后续的深度探究做足准备。

2. 教学环节2:渐深探究,发散思维

问题3:《九章算术》中记载“粮食入仓为正”,“入仓为正”是什么意思,你知道吗?出仓粮食的数量该如何表示呢?

学生发挥想象,认为粮食进入仓库就是“入仓”,“入仓为正”就是入仓粮食的数量记为正数。同理,出仓粮食的数量就记作负数,即“出仓为负”。

问题4:1700多年前,中国数学家刘徽提出正数、负数的概念;400多年前,法国数学家吉拉尔首次用“+”表示正数、“-”表示负数。比如,“入仓35石”可记作“+35石”,那么“出仓15石”该如何表示呢?(-15石)

设计意图:融入负数的发展史,让学生感知负数的背景和发展进程,自然地引出负数的概念。更重要的是,通过巧妙揭示负数的数学本质能促进学生对其意义的正确理解。

问题5:组内分享收集的负数例子,并思考这些负数表示的意思。

学生在组内讨论后出现了几种想法。

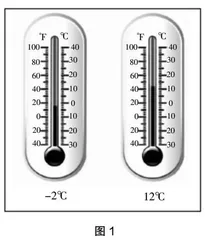

想法1(关于温度):2023年1月20日某市最高气温是12℃,最低气温是-2℃,这里的12℃表示的是零上12℃,-2℃表示的是零下2℃。从温度计上来看,如图1所示,-2℃就是从0℃往下数2小格,而12℃就是从0℃往上数12小格。温度计上,虽然有两个刻度都是“2”,但-2℃是0下面的这个刻度“2”,这是因为-2℃表示的是零下2℃,就是比0℃还要低2℃,自然是0下面的刻度“2”。因此,以0℃为分界点,从0℃起往上,越往上温度越高;从0℃起往下,越往下温度越低。由此可见,正数、负数均有方向,且方向相反。

想法2(关于走路):如图2所示,从这棵树出发,往东走1米,可以用“+1米”表示。同样,往西走1米,可以用“-1米”表示。那么,这棵树就是正、负数的分界点,可用0来表示。

教师提出问题:“是否向东走用正数表示,而向西走用负数表示呢?”

从图2所示的“+5”这一点出发,往西走2米,到达“+3”这一点,该点是否可以用“-2米”来表示呢?学生开动脑筋、各持己见,在深入探究后生成结论。

问题6:结合上述想法,如图3所示,可以用数轴表示正数与负数。观察数轴,你们发现了什么?

学生在深度思考与交流后明晰:“0是正、负数的分界点,它既不是正数也不是负数” “正、负数都有方向”“以0为中心,每个正数均有一个与之对应的负数”。

设计意图:教师以实例为素材,拾级而上地引导学生进行深度思考、探究与交流,让学生在师生交流和生生互动中切实理解负数的意义,实现数系的自然拓展,对概念本质的理解与建构水到渠成。

3. 教学环节3:切实应用,拓展思维

问题7:列举人们在日常生活中用正、负数表示信息的例子。

问题8:综合上述例子,你能归纳正、负数的共同特征吗?

设计意图:教师利用实例的扩展引起学生的认知冲突,引导学生进一步厘清正数、负数和0之间的关系,切实体会负数的实际应用价值,增强认数的活动经验。在整理中,教师给予学生充分的时机探索与表达,以提升学生的数学思维品质,培养学生的高阶思维能力。

4. 教学环节4:反思提炼,深化思维

问题9:回顾本节课的学习过程,我们是如何认识“负数”这个新朋友的?

问题10:你还想知道哪些关于负数的知识呢?

设计意图:及时反思、梳理和提炼是课堂教学的深化,可以让学生经历知识的再认识和再创造过程,以深化理解和认识,培养有效的数学学习能力。

二、培养学生数学高阶思维能力的思考

1. 聚焦学情,真实体验是培养高阶思维的前提

教师要通过有效的活动来培养和发展学生的数学思维,提高学生的数学核心素养。教师从学生的生活实际、已有知识水平着手创设多样化的问题情境,设计挑战性的学习任务,可以激发学生的好奇心、求知欲和探究欲,促进学生的深度学习。本课中,教师在课前让学生搜集关于负数的实例,为学生在课堂中有意义经验的生成做足准备。更重要的是,整个教学中教师从学生的实例出发创设问题情境,设计实践性和探究性的活动,能撬动学生的思维,引导学生经历深度探究的过程,最终在真实体验中形成自己的认知经验,促使其高阶思维能力的逐级跃升。

2. 巧妙设问,引发探究是培养高阶思维的源泉

在具体教学的过程中,教师要创设问题情境。学生高阶思维的形成与发展无法通过知识的直接传输获得,需要学生在操作、猜想、实践、思考和创造中逐步形成与发展。当然,学生思维的形成离不开问题的支撑,问题不是随意预设的,需要指向学生深度思考和探究。实践证明,有效的问题有利于发展学生的思维。本课中,教师提出问题引导学生思考,促使学生拾级而上地探究,让学生自然构建知识框架。

3. 学会等待,充分“让学”是培养高阶思维的关键

在数学教学中,教师要给学生留足尝试和探究的时间和空间,促进学生思维的发展。问题解决后教师留足时间让学生及时反思,可以实现探究经验的内化,从而水到渠成地发展学生的数学核心素养。教师要充分地让学引思,创新学生的数学思维方式,真正意义上发展学生的高阶思维。本课中,教师在教学过程中时刻关注生成的教学资源,并留足时空让学生探索、合作和反思,促使学生在深度学习中水到渠成地发展高阶思维能力。

总之,教师要从“以生为本”的理念出发,紧扣知识内核,创设问题情境,充分地让学,引导学生亲历具有思维含量的数学探究活动,在深度探究、深度合作中培养其联想、质疑、反思、迁移等高阶思维能力。