构建明理课堂 促进深度学习

作者: 沈庆欢

[摘 要] 教师应引导学生从“学会”向“会学”发展,重视培养学生思维能力和终身学习能力。在具体实施过程中,教师应从学生已有的知识经验出发,遵循学生的认知规律创设有效的教学情境,并提出引领思考的问题,引导学生经历明理的过程,以此促成学生的深度学习,助力学生全面发展。

[关键词] 思维能力;终身学习能力;深度学习

面对抽象的数学知识,部分学生容易产生畏难情绪,久而久之,会逐渐失去学习数学的兴趣和信心,直接影响课堂教学效果。为了改变这一局面,教师应从学生已有的知识经验出发,不断创设有利于学生思考、表达的机会,引导学生探寻知识的本质,感悟知识间的内在联系,让学生在主动探究中说理明理,有效激发其学习数学的兴趣,提升其数学核心素养。

一、追本溯源,知识起点寻理

在新课改的影响下,小学数学课堂发生重大变化,以教师讲授为主的传统数学课堂逐渐退出历史舞台,生本课堂教学模式成为课堂教学的主流。在教学中,教师要创设丰富多彩的数学活动,以此促进学生积极参与。然而,从活动安排上来看,部分教师只关注用生活事理帮助学生理解知识,未引导学生追溯知识的本质,未引发学生进行深层思考。教学中,教师不仅要关注学生已有的生活经验,还要关注知识发生、发展的起点,引导学生溯本求源,从而让学生认清问题的本质,提升数学学习能力。

比如,在教学“不含括号的两步混合运算”时,笔者要从学生已有的生活经验入手,创设情境问题,让学生理解知识、掌握算法。在具体实施过程中,笔者创设了这样一个真实的情境:笔记本5元,书包20元,钢笔10元,小明想买4个笔记本和1支钢笔,一共需要支付多少钱?教师以真实情境为背景,让学生体会在计算算式“10+5×4”“5×4+10”时,都应该先算乘法,再算加法。在现实情境中学生知道“先乘后加”,但是脱离现实情境后容易出现从左向右运算的现象。可见,以现实情境为依托易于学生理解,但是难以触及问题的本质。学生如果不能明晰其中的道理,显然难以获得深刻的理解,这势必影响对后续内容的学习。在实际教学中,如何让学生认清问题的本质,真正理解运算顺序呢?笔者认为,教学时教师应引导学生回归知识的本源处,思考乘法的意义,让学生将混合运算题还原成单纯的加法运算。比如,将“10+5×4”还原为“10+5+5+5+5”,将“5×4+10”还原为“5+5+5+5+10”。学生想达到简便运算的效果,自然会先将4个5加起来,由此体会先算“5×4”的合理性。学生经历寻理的过程,能加深对知识的理解,提高分析和解决问题的能力。

二、聚焦联系,依据联系说理

数学知识并不是孤立存在的,如果教学中教师不能将数学知识有效联系起来,则难以提高学生的数学应用能力。教师要关注知识间的内在联系,将数学知识置于整体知识体系中,让学生自动将新知纳入原有知识体系中,从而逐渐完善自身的知识结构,提高灵活应用知识解决问题的能力。在教学中,教师要重视挖掘知识间的内在联系,处理好整体和局部的关系,引导学生在说理中将相关知识有效串联起来形成合理的认知结构。

比如,在教学“异分母分数加法、减法”时,为了让学生明晰算理,体会通分的合理性,笔者设计了问题串。

(1)如何计算42+35?

预设:2个一加5个一等于7个一,4个十加3个十等于7个十,7个十和7个一合起来就是77。

(2)如何计算4.2+3.5?

预设:2个0.1加5个0.1等于7个0.1,4个一加3个一等于7个一,7个一和7个0.1合起来就是7.7。

(3)如何计算2/7+3/7?

预设:2个1/7加3个1/7,就是5个1/7,等于5/7。

(4)以上加减法运算有什么相同的地方?

预设:都是相同计数单位的个数相加、减。

(5)如何计算异分母分数加减呢?如果要计算1/3+1/4,你想怎么算?

预设:先统一分数单位,再加减。

这样的安排不仅可以引导学生掌握算法,而且可以让学生体会运算的一致性,既实现了对旧知的巩固,又促进了对新知的学习,有利于激发学生学习的积极性。教师通过这样的教学方法,让学生头脑中的数学知识不再是零碎的,有利于学生优化认知结构,提升类比迁移能力。可见,想让学生真懂真会,仅凭讲练是难以达成的,教师要从学生已有知识和已有经验出发精心设计问题,让学生说出自己的真实想法,在说理的过程中加深对知识的理解,明晰问题本质。

三、多元表征,紧扣本质析理

在小学数学教学中,尤其在概念、法则、公式等基础知识教学中,很多教师从具体情境出发,引导学生经历“实物操作—表象操作—符号操作”等过程,让学生亲身经历知识形成过程。从以上教学过程可以看出,学生对知识理解的深度和广度与学生的已有知识经验息息相关。然而受认知水平、生活经验、学习经历等多种因素的影响,不同的学生对同一问题的理解可能有所不同,因此教师要充分发挥“多元表征”的作用,引导学生从不同角度思考问题,用不同形式表征同一问题,充分发挥个体差异的优势;要通过“多元表征”引导学生形成正确的理解,找到最佳的解决问题的方法,提高思维的广度和深度,实现深度学习。

比如,在教学“乘法分配律”时,笔者给出这样一个情境问题:为了深入开展阳光体育运动,某校欲为四、五年级学生准备跳绳。已知四年级有6个班,五年级有4个班,如果按照每班24根的标准发放,学校需要准备多少根跳绳?问题给出后,教师让学生独立解决。

师:谁来说一说,你是怎么计算的?

生1:先算出四年级和五年级一共有多少个班,然后计算需要多少根跳绳,算式为:(6+4)×24=10×24=240(根)。

生2:我的计算结果和生1是一样的,不过我是先算四年级需要多少根跳绳,再算五年级需要多少根跳绳,最后将计算结果相加,算式为:6×24+4×24=144+96=240(根)。

师:很好,也就是说6×24+4×24=(6+4)×24。你们是如何理解这一等式的呢?

生3:6个24加4个24等于(6+4)个24。

师:很好,从乘法的意义出发,给出了合理的解释。还可以怎样解释呢?

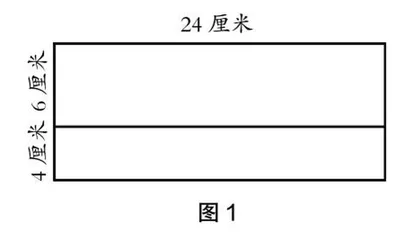

生4:可以利用长方形面积模型来解释,如图1所示,将长为24厘米、宽分别为6厘米和4厘米的两个小长方形拼在一起,可以拼成一个长为24厘米,宽为(6+4)厘米的大长方形。

教师鼓励学生从不同角度分析,结合切身经验体会乘法分配律,有利于揭示乘法分配律的本质。教学中,教师不要直接将自己的理解讲授给学生,应该提供时间让学生自己去发现、去探索,促成其深层次的思考。

四、举一反三,由近及远辨理

数学是一门探究性很强的学科,教学中教师要提供时间让学生去思考、交流和探索,充分体会具体内容背后的思维方法和解决策略,在思考与辨析中领悟蕴含其中的道理,体验数学探究的乐趣。

比如,在教学“长方体的表面积”时,笔者设计了一个综合实践活动:为一个长方体物品设计包装。

师:我手上有一个长方体木块,如果要包装它,我们至少需要多少平方厘米的包装纸呢?

生1:要知道长方体木块的长、宽、高才行。

师:很好,通过测量可知,该长方体的长、宽、高分别为15厘米、10厘米和1厘米。接下来我们要做什么呢?

生1:根据已知条件可知,长方体的表面积是(10×15+10×1+15×1)×2=350(平方厘米)。由此可知,至少需要350平方厘米的包装纸。

师:很好,如果将两块同样大小的木块包成一包,可以如何设计包装?哪种包装最省包装纸?

活动中,教师为每组提供若干木块,让学生操作、观察、计算。为了便于交流,将10×15这个面称为大面,将15×1这个面称为中面,将10×1这个面称为小面。

生2:两个长方体木块拼在一起,共有三种拼法,分别为大面重合、中面重合、小面重合。

师:很好,你能预测一下哪种拼法最省包装纸吗?

生2:大面重合。

师:是不是这样的呢?如何验证?

生3:可以分别求出三种拼法的表面积。大面重合:350×2-10×15×2=400(平方厘米);中面重合:350×2-15×1×2=670(平方厘米);小面重合:350×2-10×1×2=680(平方厘米)。

师:很好,结合以上操作结果,你们有什么发现?

生4:将最大的面拼接在一起,最省包装纸。

师:如果是3块同样大小的长方体,你们又想如何包装呢?

3块的摆放方法与2块基本相同,学生独立操作后,教师直接展示学生的交流结果。

师:如果是4块呢?

学生给出如图2所示的拼接方案,将最大面拼在一起最省包装纸。

师:是否还有其他拼法呢?

(教师预留时间让学生思考,学生很快就有了发现)

生5:还可以这样拼,如图3。

教师预留时间让学生思考、验证,由此发现按照两个方向拼接,如果想最省包装纸,则应考虑将最大面和最大次面进行拼接,如图3中的第二种拼法最省包装纸。

教学中,教师提供机会让学生思考、验证、归纳,从而在思辨中体会蕴含其中的一般规律,提升举一反三的能力。学生在有序地操作、观察与辨析过程中,思维变得更具条理,对长方体表面积的理解更加深入。

五、提炼方法,由表及里悟理

数学思想方法是数学知识的灵魂,是数学产生和发展的基础。在实际教学中,教师要重视引导学生领悟知识背后蕴含的数学思想方法,以此让学生从更高层次理解知识。

比如,在教学“三角形的面积计算公式”时,笔者没有直接讲授公式,而是引导学生自主探究。

师:你们是如何推导三角形的面积计算公式的?

生1:我是利用长方形来研究的。首先从特殊出发,画长方形的对角线,该对角线可以将长方形分成两个相同的直角三角形,则该直角三角形的面积为底乘高除以2;接下来从一般出发,一般三角形沿高可分成两个直角三角形,补上两个同样大小的直角三角形,这样就可以将三角形拼成长方形,同样可以得到以上结论。

生2:我是利用平行四边形来推导的。将三角形沿两边中点剪开,剪开后的两部分刚好可以拼成一个平行四边形,这样三角形的底就是平行四边形的底,三角形的高是平行四边形高的2倍,所以三角形的面积等于底乘高除以2。

生3:过三角形左右两边的中点向底边作垂线,沿垂线将三角形剪开,这三部分刚好可以拼成一个长方形,这样也能推导出三角形的面积计算公式。

为了深化学生的理解,笔者用图展示学生给出的拼接过程,如图4所示。

师:以上三种方法看似不同,却有着相同之处,谁能说说有哪些相同吗?

生4:都是运用转化思想,即将不会的内容转化为会的内容来研究。

师:非常好,以前我们用转化思想研究过哪些图形的面积公式呢?

生5:平行四边形。

师:很好,当时我们是如何转化的呢?

教师预留时间让学生反思、交流,由此深刻感悟转化的思想方法,初步建立研究平面图形的面积计算公式的方法结构,为后续学习其他图形的面积计算公式埋下伏笔。

教学中,教师要重视引导学生挖掘数学知识背后的数学思想方法,并用数学思想方法将相关知识联系起来,由此让学生建构知识体系,学会用数学思维思考问题。

总之,在小学数学教学中,教师要贯彻“以师为主导,以生为主体”的教学理念,根据教学内容和基本学情精心设计教学活动,让学生经历明理的过程,全面且深刻地理解知识,逐渐形成思辨能力,提升数学核心素养。