挖掘“变与不变”关系,培养可持续学习能力

作者: 贺晓雯

作者简介:贺晓雯(1991—),本科学历,小学二级教师,从事小学数学教学工作。

[摘 要] 数学中充满着“变与不变”的关系,学生对“变与不变”的理解程度直接影响着自身思维能力的发展和可持续学习能力的提升。在教学中,教师要有意识地引导学生在变化中探寻不变的规律,让“变与不变”成为学生一种主动思考的习惯,让学生在“变与不变”的探索中获得“以不变应万变”的能力。

[关键词] 变与不变;思维能力;思考习惯

数学是一门研究数量及图形变化规律的学科,在教学中教师要充分挖掘其中蕴含的“变与不变”的关系,这有利于揭示数学的本质,有利于提升学生的自主学习能力。在小学数学教学中,为了让学生更好地感知“变与不变”的关系,教师可以启发学生思考“什么变了”“什么没变”,让学生在观察、对比、交流中养成“变与不变”的思考习惯,掌握解决数学问题的策略和程序,提升学习品质。

那么,在教学中教师应如何培养学生思考“变与不变”关系的习惯呢?

一、在运算规律的发现中培养

小数数学运算中蕴含着许多有趣的数学规律,教师在教学中合理利用数学规律不仅可以提高学生独立分析和解决问题的能力,而且可以增加学生对数学的好感,激发学生学习数学的兴趣。小学数学四则运算中蕴含着许多不变的运算定律和运算性质,比如除法中的商不变性质、加法中的结合律、乘法中的交换律等。在教学中,教师要有意识地引导学生去观察、对比和联想,这样不仅可以帮助学生深刻理解知识,而且可以锻炼学生的数学思维,提高学生的数学探究能力。

比如,在探寻“20以内加法”运算规律时,教师不是给出运算法则让学生模仿套用,而是引导学生通过观察、分析等过程自主发现运算法则,以此培养学生良好的思考习惯。

教学片段实录:

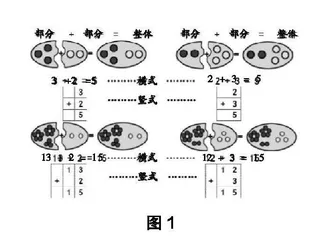

师:观察图1,你们有什么发现?(学生积极思考)

生1:部分+部分=整体。

师:观察3+2和13+2,说说你有什么发现?想一想,什么变了?什么没变?结果又是怎样呢?

生2:前面部分多10,后面部分不变,整体多10。

师:很好,我们在数轴上验证一下,和你们的想法是否一致呢?

教师给出图2让学生进行思考辨析,从而确定刚才的发现是科学的、合理的。在教师的启发和引导下,学生借助直观图形理解了“20以内不进位加法”的运算原则,为接下来的学习做好了充分的准备。

在学完了“20以内进位加法”和“20以内退位减法”后,教师没有直接给出大量的试题让学生运算,而是组织学生运用前面的学习经验探索新知识中蕴含着怎样的“变与不变”的关系。教师引导学生从不同角度对比、思考、辨析,使学生有了如下发现:一个加数加1,一个加数不变,和加1;一个加数减1,一个加数不变,和减1;一个加数加1,一个加数减1,和不变。

在教学中,教师要经常引导学生去探寻“变与不变”的规律,久而久之学生就会形成一种思考习惯:在看到有序排列的算式时会主动思考“什么变了”“什么没变”,从而通过对“变与不变”的探索发现运算规律。

在拓展练习中,教师设计了这样一个问题:观察图3,写出你的发现。

有了前面的学习经验,学生很快就有了自己的发现。

生3:可以先一行一行地观察,对于第1行,从左往右看,0这个加数保持不变,另一加数逐渐加1,和也逐渐加1。其他各行从左往右看,也是这样。

师:不错的发现,只能从左往右看吗?

生4:还可以从右往左看,其中一个加数不变,另一个加数逐渐减1,其和也逐渐减1。

师:你们还有其他发现吗?

生5:还可以从上往下看或者从下往上看……

生6:还可以斜着看。

师:请上台给大家演示一下,说一说你们发现了怎样的规律?

对斜着看的情况,教师请学生边举例边说明。

生7:我们可以这样看,从左上第一个看起,0+0=0,1+1=2,2+2=4,……一个加数增加1,另一个加数也增加1,其和增加2。

生8:还可以从右下往左上看,每个加数减少1,其和减少2。

生9:我也是斜着看的,从右上开始,0+10=10,1+9=10,……发现一个加数增加1,一个加数减少1,其和保持不变。

学生从不同视角观察,给出其他“变与不变”的规律。其实,不论是教材中,还是练习上,或者是在其他拓展资料上,都有许多类似于找规律的问题。在面对此类问题时,教师不要急于呈现规律,应鼓励学生去思考、感悟、归纳,让学生通过经历活动过程获得真实的感悟,培养学生数学抽象、逻辑推理、直观想象等素养。

二、在概念、公式教学中培养

数学是一门具有严谨逻辑结构的学科,从教材的安排和教学的设计上看,这种逻辑结构是清晰可见的。教学中,教师要通过适度的启发和引导培养学生知识体系建构的意识和能力,引导学生主动探寻“变与不变”的规律,让学生在对比分析中理解并掌握概念的本质属性,提高思维品质。

比如,在教学“平行四边形”这一概念时,教师没有直接给出概念,而是鼓励学生动手做,如改变边的长短、改变角的大小等。学生通过经历操作、观察、比较等过程后发现,只要“两组对边分别平行”这一本质属性不变,它仍然是平行四边形。在学习“梯形”这一概念时,教师给出概念后,为了帮助学生形成正确的认识,教师给出多个图形让学生辨析。如果学生能够抓住“只有一组对边平行”这一本质属性,那么问题自然迎刃而解。

比如,在研究“平行四边形”的周长和面积时,教师给出一个平行四边形框架让学生“拉一拉”,通过经历“操作—猜想—验证—比较”等过程,学生不仅能发现“面积变化,周长不变”这一规律,而且能深刻理解“周长和面积”两个不同的概念。在研究“梯形的面积”时,教师通过延长和缩短将其转化为平行四边形和三角形,让学生在“变与不变”的探索中发现不同图形间的联系,感悟数学知识的关联性,能培养学生主动建构知识体系的能力。

数学知识是相互关联的。在实际教学中,教师要有意识地引导学生运用旧知识和旧经验去探索新知识,从而通过新旧知识的相互联系帮助学生建构一个纵横交织的知识框架,让学生在知识的建构与迁移中感悟数学魅力,培养创新思维。

三、在质疑、释疑过程中培养

在数学教学中,教师要改变以往的“师讲生听”的教学模式,提供时间让学生思考,创造机会让学生质疑,以“主角”的身份参与课堂教学活动,进而提高课堂教学的有效性。因为小学生的知识水平和思维能力有限,教师在教学中只提供时间和空间让学生质疑还不够,还应该教给学生适合的方法。培养学生思考“变与不变”关系的习惯,是形成学生质疑精神的法宝。教学中,当看到“变化”时,教师要有意识地引导学生主动探寻“不变”的因素;在看到“不变”时,教师要让学生去思考是否还有“变化”的可能,由此通过抓住“变与不变”的规律,揭示数学知识的本质。

比如,在学习“三角形内角和”时,学生通过“剪拼”等过程发现三角形内角和为180°。这一结论给出后,教师可以引导学生提出这样的问题:“是不是无论三角形如何变化,这一结论都成立呢?”这势必会引发学生进一步探索,使学生有意识地设计大小不同、形状不同的三角形进行“折”“剪”“量”。通过这一系列操作能帮助学生深刻地理解三角形内角和为180°,同时让学生充分感受分类讨论的重要价值。

当然,在此基础上,教师还可以引导学生将这一性质推广至其他图形,思考四边形、五边形的内角和是否也不变呢?这一问题能激发学生的探索热情。问题给出后,学生调用已有知识、经验进行深入探索,通过分割发现四边形的内角和永远是360°,五边形的内角和永远是540°。在此基础上,学生进一步拓展即可推导出n边形的内角和公式为180°×(n-2)。显然,n边形的内角和是变化的,不过它只是随着边数的变化而变化,而不会随着形状和大小的变化而变化。

此外,在得到n边形的内角和公式后,教师还可以提出这样的问题:“探索了多边形的内角后,若继续研究,你还想研究什么?”学生自然会想到探索多边形的外角。在已有经验的基础上,学生得到三角形的外角和是360°,四边形的外角和是360°,接下来势必会得出这样的猜想:“n边形的外角和是360°。”学生先通过测量、运算等多种形式来感知外角不变的规律,然后给出相应的证明,会理性认识不变的依据(证明过程略)。

在教学中,教师要学会放慢脚步,预留时间和空间让学生去思考、联想,鼓励学生主动质疑,让学生在释疑的过程中更好地认识知识、理解知识、应用知识,提高学习的积极性、主动性,发展自主学习能力。

四、在数学问题的解决中培养

在学习中,学生既要学会在变化中寻找不变的本领,也要掌握在不变中理解变化的技能,并能从辩证的角度思考问题,把握问题本质,理解“万变不离其宗”的内涵。

在小学阶段,学生会接触许多“变化中抓不变”的例子:加法运算中,当一个加数增加的数与另一加数减少的数相同时,其和不变;被除数与除数同时乘以或除以一个不为0的数,其商不变;分数、比的基本性质等。有些内容只不过是形式上发生了变化,但其本质并未变化。在学习中学生只有“抓住不变的本质”,才能灵活应用相关知识解决问题。当然,教师在强调“抓不变”的同时要重视“抓变化”:比如对于商不变性质,对于有余数的除法,虽然其商没有变化,但是其余数发生了变化;在研究分数的基本性质时,虽然分数的大小没有发生变化,但是分数的单位却变了。教师只有让学生从矛盾的两个方面去理解和分析,才能让学生全面、深刻地理解和掌握知识。

教师要引导学生善于抓住不变来解决问题:在解决年龄问题时,虽然两个人的年龄一直在变化,但是他们的年龄差却始终不变;在解决追击问题时,虽然他们之间的距离在不断变化,但是他们的速度差不变。只要认清了问题的本质,上述问题就迎刃而解。常见的“归一应用题”,同样是以“不变”为基础,在“变化”中寻找解决问题的突破口。比如,3个工人2个小时生产120个零件,照这样计算,如果这120个零件由6个工人同时完成,需要多长时间?这里要生产的零件总数和每人每小时生产零件的数量是不变的,变化的是人数和时间,解题时先根据每人每小时生产零件的数量不变这一特征求得每人每小时生产20个零件,再用120÷20÷6便能得出需要的时间。

当然,有些题目的不变量给得比较含蓄,只要学生养成了良好的思考习惯,问题亦可解决。比如,学校共有180个篮球和排球,其中篮球占40%,为了满足上课需求,学校又购买了一些篮球,此时篮球占50%,问学校又买了多少个篮球?这一问题看上去好像很难解决,但是认真分析不难发现此题中排球是一个不变量,因此学生在解题时如果能紧紧抓住这一不变量,就能轻松解决问题。

为了增加数学问题的难度,命题者会在题设中增加许多干扰信息。解题者若想顺利解决问题,需要在繁杂的变化中把握数量关系,找到不变的量,以“不变”为突破口。因此,在教学中,教师要以解题为抓手,通过数学问题的解决深化学生对“变与不变”关系的理解。

总之,在小学数学教学中,教师要重视培养学生“变与不变”的意识,引导学生在质疑、发现、探索、应用的过程中形成良好的思维习惯,培养学生可持续学习能力和数学核心素养。