单元视角下的数学探究性作业设计

作者: 姜晓玲

[ 摘 要 ]为了设计单元视角下的数学探究性作业,文章以“克和千克”探究性作业设计为例,通过教学内容分析和常见习题概述,确定了探究性学习目标和设计点,并从不同角度设计了五道单元探究性作业。

[ 关键词 ]克和千克;探究性作业;单元整体

《 义 务 教 学 数 学 课 程 标 准(2022 年版)》(以下简称新课标)指出要优化习题设计,注重发展学生素养。设计丰富多样的习题,能满足不同学生的学习需要,能满足不同阶段的学习需要。探究性作业作为传统纸笔作业的补充,在一定程度上能激发学生的学习动力,让他们带着好奇和兴趣去完成作业,在完成作业中生发出新的思考和问题,从而更深入地理解数学知识。

笔者在教学“克和千克”单元时,通过解读本单元的知识目标和素养目标,设计了数学探究性作业。在教学中,笔者引导学生经历量感形成的全过程,为学生“具身学习”创设丰富的活动,并引导学生从整体视角思考度量对象、度量工具、度量方法和度量结果。教材呈现的静态化知识无法满足学生度量的需求,因此笔者借助探究性作业,丰富学生的数学学习活动。

一、教学内容分析

在“克和千克”单元,学生要认识质量单位“克”和测量工具天平,认识质量单位“千克”和常见的测量工具,了解克和千克的关系,解决克和千克的实际问题。

1.呈现生活情境,初步感受质量单位的应用

学生在一年级时已经认识了轻重,能比较两个或几个物品的质量。

本单元学生初次学习质量单位,很多学生在生活中习惯用轻重、斤、两来描述物品的质量,较少用克和千克来描述物品的质量。因此,教材主题图呈现了超市里用电子秤称重的情境,不仅能唤醒学生感受物品轻重的已有经验,还能让学生体会克和千克在生活中的应用。

2. 认识“克”和天平,建立1克的量感

“克”是较小的质量单位。教材设计了掂一掂、称一称、找一找等活动,帮助学生理解比较轻的物品常用天平来称。1 克是很轻的,为了让学生直观感受 1克的质量,教材设计了掂一掂 2 分硬币的活动;还借助天平称物的活动,将 1克的质量转化为黄豆的数量,让学生在掂一掂中记住1克的感觉。

3. 认识“千克”和测量工具,建立1千克的量感

“千克”是较重的质量单位。教材让学生感受1千克的质量时,将其转化为2袋盐的质量,并用不同的秤称出1千克的洗衣粉、西红柿的数量,使学生在掂一掂中记住1千克有多重。

4.解决问题,学习估测的方法,感受误差的存在

教材编写的内容体现注重学生估量能力的培养:在克的教学中,让学生以 1克为标准估计物品的轻重,初步体会估量的方法;在千克的教学中,让学生在找标准的基础上,通过实际称重反思估量结果,培养准确估量的能力;在解决问题的教学中,让学生灵活运用估量的方法解决问题,培养估测意识,积累估测经验。

二、常见习题概述

笔者对教材和作业本中的习题进行梳理后,发现常见的习题可以分为三类。

1.估量类

此类习题通常以连线、选择或判断题的形式呈现,让学生根据 1克和 1千克的量感去估计物品的质量,主要考查学生利用生活经验灵活地估计物品的质量。但是习题中出现的物品多有雷同,学生主要靠机械记忆来解答这类习题。

2.辨析类

此类题目通常以填空、选择或改错题的形式呈现,让学生根据不同的物品选择正确的质量单位,主要考查学生对质量单位表象的感知。但是习题以静态化形式呈现答案,教师会无法看到学生的思考过程。

3.解决问题类

此类题目通常以解答题的形式呈现,让学生利用有关克和千克的知识提出问题或解决问题,主要考查学生提出问题、理解题意、分析问题和解决问题的能力,发展应用意识。但是教材中的解答题类型比较固定,学生只要按照常规思路就能解答正确。

三、探究性作业设计

根据新课标规定,学生建立质量单位的量感需要经历三个层次:一是能在真实情境中感悟质量单位克和千克的意义,体验测量工具的作用和意义;二是能根据质量单位的大小选择合适的质量单位,并能根据进率进行不同质量单位的换算和计算;三是能根据估计策略合理得到估测结果,解决有关克和千克的问题。

因此,笔者基于教材和作业本中的习题,从单元视角出发增加活动体验类的探究性作业,用可视化的方式记录学生思考过程,在解决实际问题中发展学生量感和应用意识。

1.设计思考

(1)探究性学习目标

①让学生认识质量单位克和千克,初步建立1克和1千克的量感;让学生知道1千克=1000克,能根据进率进行换算和计算。

②让学生认识测量工具,能根据测量工具读出物品的质量,积累丰富的估测经验。

③让学生利用克和千克的知识解决生活中的实际问题,提升解决问题的能力。

(2)探究性作业设计点

①设计利用1克和1千克作为度量参照物,让学生建立质量单位的表象。

②设计根据测量工具读出物品的质量,让学生掌握读秤的方法。

③设计利用克和千克的知识解决实际问题,让学生掌握解决问题的方法。

④设计利用克和千克的知识进行推理,发展学生推理能力。

⑤设计绘制单元思维导图的作业,提升学生梳理知识的能力。

2.具体设计

笔者根据本单元的作业设计点设计了五份探究性作业。考虑到三年级学生独立完成探究性作业有一定的困难,因此在课末笔者引导学生共同完成,并对有困难的学生进行适当指导。

(1)建立1克和1千克的量感的作业

作业内容:你知道 1 千克有多重吗?

佳佳说:“1千克鸭蛋大约有15个。”你认为佳佳说的对吗?用画一画、写一写等方式把你的思考记下来。

布置时机:“认识质量单位”学习之后。

作业目的:学生通过掂一掂、估一估、称一称等活动建立1克和1千克的质量表象,能根据物品选择正确的质量单位。虽然学生知道 1个鸭蛋的质量大约是70克,但是学生要根据这个信息估算“1000里面有几个 70”确实存在困难。因此,笔者引导学生通过辨析或举例的方式说明1千克的物品有多少数量。

作业指导:①提醒学生认真读题,引导学生先思考 1个鸭蛋大约重多少克,再思考 1千克鸭蛋大约有几个;②判断佳佳说的是否正确,再用画一画、写一写等方式把自己的思考记下来。

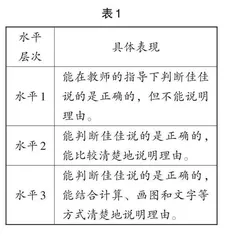

作业评价如表1。

(2) 根据测量工具读出物品质量的作业

作业内容:如图 1,你会读出物品的质量吗?

要求:①先回答问题;②用写一写、算一算等方式记录自己的思考过程。

布置时机:“认识质量单位”学习之后。

作业目的:读秤是本单元的难点之一,学生先确定质量单位,然后计算秤面上每一小格和每一大格分别表示多少,最后计算物品的质量。这样的读秤题目是教材中直接读秤面刻度的升级版,有助于学生解决生活中复杂的读秤问题。

作业指导:①仔细观察秤面上的刻度,想一想每一小格和每一大格分别表示多少?②想一想怎么计算盘秤和体重秤上指针所指向的刻度,记录思考过程。

作业评价如表2。

(3) 解决有关质量单位实际问题的作业

作业内容:你会解决实际问题吗?

一瓶油连瓶共重 250 克,倒掉一半油后,连瓶共重 150 克。瓶和油各重多少克?

要求:①先回答问题;②用画一画、写一写、算一算等方式记录自己的思考过程。

布置时机:“解决问题”学习之后。

作业目的:新课标倡导学生在真实情境中探究数学问题,而真实情境下的数学问题通常具有综合性和复杂性。因此,学生需要在读懂题意的基础上画出示意图,再通过分析问题寻找解决问题的关键信息和突破口,最终解决复杂的生活问题。

作业指导:①你能画图表示“250 克”和“150 克”的含义吗?②想一想解决瓶和油各重多少克,要先算什么问题,再算什么问题?③除了你想出的解决方法,还有其他解决方法吗?

作业评价如表3。

(4) 利用克和千克进行推理的作业

作业内容:你会称出哪些质量?用 1kg、2kg、4kg、8kg、16kg 组成1~31千克,你能做到吗?

要求:①先回答问题;②用写一写、算一算等方式记录自己的思考过程。

布置时机:“解决问题”学习之后。

作业目的:“克和千克”单元除了发展学生的量感,还发展学生的数感、符号意识、运算能力和推理意识。本题将质量单位和排列组合结合起来,需要学生用列表的方法组成 1~31 千克,考验学生对数字的敏感性和计算能力。

作业指导:①你能理解题目意思吗?②列一张表格,用1kg、2kg、4kg、8kg、16kg通过加法组合分别组成1~31千克。

作业评价如表4。

(5)绘制单元思维导图的作业作业内容:你会整理单元知识吗?

学习了“克和千克”这个单元后,你学到了哪些知识?你会解决哪些问题?你还有哪些问题?用画一画、写一写等方式绘制本单元的思维导图。

布置时机:“克和千克”单元学习之后。

作业目的:绘制思维导图的过程是学生对单元知识整理和归纳的过程,既能内化数学知识,也能发现存在的问题。学生通过绘制思维导图,能把头脑中零散的知识点网状化,强化思维的连续性、深刻性和联想思维。

作业指导:①回忆一下本单元你学了什么?如果有遗漏,请你阅读书本后把知识点补充完整;②想一想你还有哪些问题没有解决?

作业评价如表5。

总之,单元视角下的数学探究性作业更加关注作业的探究性和过程性,让学生在探究质量单位克和千克中呈现建构量感的过程,完整且个性化地记录数学思考过程,有利于教师掌握学生的已有经验和学习需求,基于学习路径更好地设计和组织教学活动,提高学生学习的效率。