在实践探索中走向深度学习

作者: 申丽

[摘 要] 在小学数学教学中,教师应贯彻“以生为本”的教学理念,结合教学实际设计实践活动,让学生的思维在实践探索中走向深入。研究者以“正比例图像”教学为例,让学生通过描点、连线等活动,初步认识正比例图像;借助几何直观,培养学生数形结合意识,提高学生深度思维的能力。

[关键词] 以生为本;实践活动;深度思维

在“正比例图像”教学中,教师以学生的已有认知为起点,结合教学实际精心创设问题,让学生在问题的引导下初步认识正比例图像的特点及要素。同时,教师引导学生在变化中抽象不变的规律,以加深学生对正比关系中变化规律的认识,提高学生自主探究能力,提升教学的有效性。

一、教学过程

1. 回顾旧知,复习引入

师:上节课我们学习了有关正比例的知识,谁来说一说当两个量存在怎样的关系时,它们成正比例呢?

生1:当两个量的比值总是一定时,这两个量就是正比例关系。

师:如果用一个关系式来表达,可以如何表达呢?

生2:=k,其中x和y表示相关联的两个量,k表示它们的比值。

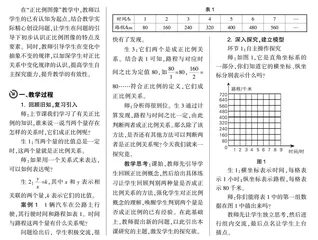

案例1 1辆汽车在公路上行驶,其行驶时间和路程如表1。时间与路程这两个量有什么关系呢?

问题给出后,学生积极交流,很快有了发现。

生3:它们两个是成正比例关系。结合表1可知,路程与对应时间之比为定值80,如=80,=80……符合正比例的定义,它们成正比例关系。

师:分析得很到位。生3通过计算发现,路程与时间之比一定,由此判断两者成正比例关系。那么除了该方法,是否还有其他方法可以判断两者是正比例关系呢?今天我们就来一探究竟。

教学思考:课始,教师先引导学生回顾正比例概念,然后给出具体练习让学生回顾判别两种量是否成正比例关系的方法,强化学生对正比例概念的理解,唤醒学生判别两个量是否成正比例的已有经验。在此基础上,教师提出新的问题,以此引出本课研究的主题,激发学生的探究欲。

2. 深入探究,建立模型

环节1:自主操作探究

师:如图1,它是直角坐标系的一部分,你们知道它的横坐标、纵坐标分别表示什么吗?

生1:横坐标表示时间,每格表示1小时;纵坐标表示路程,每格表示80千米。

师:你们能将表1中的第一组数据在图1中描出来吗?

教师先让学生独立思考,然后进行组内交流,最后点名让学生上台描点。

师:大家看看他描点的位置对吗?(生点头表示赞成)

师:谁来说一说,你是如何确定点的位置的?

生2:我是先在横轴上找表示1小时的点,然后在纵轴上找表示80千米的点,最后分别作平行于y轴和x轴的直线,两直线的交点就是所求的点,其表示1小时行驶80千米。

师:非常好,按照这种方法,你们能找出其他各组数据对应的点吗?

生(齐声答):可以。

教师预留时间让学生描点。

师:连接图中各点,看看你有什么发现?

生3:这些点正好在一条直线上,而且是从左下向右上延伸。

师:这条线的起点在哪里呢?

生4:表1中的第一组数据就是起点。

生5:我不同意,汽车怎么可能一下子行驶80千米呢?我觉得应该将0小时0千米作为起点。

师:非常好,考虑得非常全面。起点就是这个点(教师在图1中指出该点),就是生5所说的0小时0千米。这个点在直角坐标系中叫作“原点”。

师:现在我们让汽车动起来。

教师动画演示汽车在0~1之间行驶,让学生观察图像的变化。

师:这条线段表示什么意思呢?

生6:表示汽车从起点出发,行驶1小时的距离。

师:这段距离呢?汽车行驶了几小时,距离是多少呢?

教师继续动画演示汽车在1~2小时之间行驶。

生7:汽车行驶了1小时,其行驶距离为80千米。

师:很好,还可以怎样表示呢?

生8:汽车从起点出发,行驶了2个小时,共行驶了160千米。

接下来,教师继续进行动画演示。最后,教师演示小汽车开出画面,图像也随之延伸出画面。

师:汽车能像这样一直开下去吗?

生9:我认为可以,如果不设定终点,汽车可以一直行驶下去。

生10:这应该是一个理想状态,但是要保证汽车有用不完的油。

师:说得很有道理。我们设想汽车有足够的油,在不设定终点的情况下可以一直开下去,这条直线向右上一直延伸下去。这条无限延伸的直线就是我们今天学习的正比例图像。

教学思考:出示直角坐标系(第一象限),让学生在这个直角坐标系中描点、连线,初步完成图像的建构。这样借助图像直观帮助学生充分感受随着时间的变化,其行驶路程也随之变化的规律。在此过程中,教师让学生思考“起点在哪里”,启发学生结合生活实际解决问题,培养思维的缜密性。此外,教师动画展示小汽车的行驶过程,让学生体会用图像刻画数量间的变化规律,培养学生数形结合意识。

环节2:合作交流,探寻图像特点

师:观察图像,你们还有哪些发现?

生1:直线上的点所表示的是路程和时间这两个相关联的量。

生2:当时间发生变化时,路程也随之变化。

生3:汽车行驶的时间增加,其行驶的路程也增加。

师:大家通过观察不仅发现一个量随着另一个量的变化而变化的规律,而且发现两个量是同时增加的规律,非常棒!那从变化的规律中,你们是否看到了不变的本质呢?

生4:尽管路程随着时间的变化而变化,但是两者的比值不变,也就是速度不变。

生5:我还发现,不管时间和路程如何变化,只要其中一个量确定了,那么另一个量也就确定了。比如,汽车行驶2小时,它的行驶距离就是160千米;若汽车行驶240千米,那么它的行驶时间为3小时。

师:很好,也就是说,已知时间,则有唯一的路程与之对应;已知路程,则有唯一的时间与之对应。你能进一步解释一下吗?

生5:因为路程和时间的比是不变的,就是说汽车行驶的速度不变,所以若时间(或路程)确定了,那么相应的路程(或时间)也就确定了。

师:非常好,其实很多变化都是有规律的,我们要学会用数学的眼光看世界。

师:通过以上操作、观察、分析等活动,我们掌握了正比例图像的一些特点。不计算,你们能根据给出的路程或时间来判断其对应值吗?

生(齐声答):能。

师:汽车4小时行驶了多少千米?汽车行驶400千米需要多少小时?

问题给出后,学生在图中操作,很快有了答案。

生6:首先在横轴上找到4小时,它刚好在格点上,沿着方格线向上看,找到方格线和图像的交点;然后顺着交点向左看,它在纵坐标上所对应的值为320,就是说汽车4小时行驶了320千米。

师:很好,你能在图像上找到行驶400千米所需的时间吗?

生7:其实和刚才的方法是一样的,不过这次需要从纵轴出发,在纵轴上找到400千米,沿着网格线向右看,找到网格线和图像的交点;然后从交点沿着方格线往下看,它与横轴的交点是5,就是说汽车行驶400千米需要5小时。

师:刚才我们找的点有什么共同的特征吗?

生8:这些点刚好在方格线上。

师:如果这些点不在方格线上,是否能够在图像上找到对应的值呢?比如,汽车2.5小时行驶了多少千米?

生9:可以,其操作方法是一样的,可以在横轴上找到2.5这个点,从这点出发,作平行于纵轴的直线,找到直线与图像的交点;然后从交点出发,作平行于横轴的直线,这条直线与纵轴的交点就是我们要找的对应值。

师:很好,请大家动手做一做,然后给出你的值。(学生积极操作)

生10:这个点不在格点上,所以不一定得到准确值,我估计了一下,这个点对应的数值大约是200千米。

师:这里的“估计”和“大约”用得非常恰当。我们一起来看一下刚才的操作过程。(教师动画演示,得到图2)

师:如果汽车行驶360千米,需要多长时间呢?

教师让学生自己操作,然后与同学进行交流。

生11:先在纵轴上找到表示360千米的点,从该点出发向右作平行于横轴的直线,找到直线与图像的交点;然后从交点向下作平行于纵轴的直线,该直线与横轴的交点即为我们要找的点。根据图像我估计了一下,应该是4.5小时。

师:这样利用图像,我们可以根据一个量找到对应的另一个量。借助图像,你们还有什么发现?

生12:还能看出汽车1.5小时可以行驶120千米。

生13:汽车行驶720千米需要9小时。

……

师:在正比例图像上有无数个点,你们知道这些点有什么共同点吗?

生14:它们都表示速度为80千米/时。

师:在变化中寻找不变的关系,让数学变得更有魅力。

教学思考:教师引导学生充分挖掘图像中隐含的信息,让学生在“变”与“不变”的比较中厘清正比例图像的特点和要素,提升学生自主探究能力。此外,教师引导学生应用图像估值,让学生将“数”与“形”有机结合在一起,在求同比较中发展学生推理能力,提高学生数学素养。

3. 巩固练习,完善认知

案例2 小红打字时间和打字数量如表2。根据表2数据,你能判断打字数量和打字时间成正比例吗?给出你的理由。

案例2 与案例1研究的内容基本一致,属于基础练习,教师让学生独立完成。从学生反馈来看,有的学生从“数”的角度出发,通过计算发现“打字数量与打字时间之比为定值”,根据正比例概念判别两个量成正比例;有的学生从“形”的角度出发,通过描点、连线,根据图像判断两个量成比例。

案例3 小军和小明周末骑车去游乐场玩,他们两次骑行的路程和时间的关系如图3和图4,你能根据图像判断这两次骑行的路程和时间成正比例吗?说一说你的理由。

该题主要考查学生对正比例图像特点的掌握情况。解题前,教师引导学生根据以上练习对正比例图像的特点进行归纳总结,学生发现:正比例图像是一条经过原点的,从左下向右上延伸的直线。

师:根据图像你们是否能判断骑行时间和路程成正比例关系?

生1:图3不是,图4是,因为图3中的图像不是一条直线,而图4中的图像是一条直线。

师:非常好,你根据正比例图像的特点给出了判断。如果让你们验证这个判断是否正确,你们该如何验证呢?

生2:可以看看路程和时间的比是否一定,如果该比值一定,那么它们就是正比例关系,否则不是。

师:很好,请大家验证一下。

生3:图3中,=,=,显然其比值不是一定的,所以它们不是正比例关系。图4中,路程与时间之比均为,所以它们成正比例关系。

师:很好,对于以上两种判别方法,你们更喜欢哪个呢?

生4:我喜欢用图像来判别,图像更加直观,一目了然。

师:很好,现在我们在原有情境的基础上变一变,你们有什么发现?(教师给出案例4)

案例4 小军和小明两人周末相约去游乐园玩,图5是他们骑行路程和时间的关系。图5与刚才的图像相比有何不同,你们有什么发现?

教师先预留时间让学生互动交流,然后展示学生交流成果。

生1:图4中有一条直线,表明小军和小明的速度是相同的。图5中是两条直线,表明他们骑行的速度不同。

师:如果骑行的距离是16千米,根据图像你们能判断谁先到达吗?

生2:小明先到达,结合图像可知,小明骑行16千米需要40分钟,小军骑行16千米需要60分钟。

师:很好,仅根据图像,你们能判断他们两人谁的速度更快一些吗?

生3:小明的速度更快一些,因为除了原点外,虚线一直在实线的上方。

生4:图像与横轴所成的角度越大,速度越快,所以小明的速度更快一些。

师:说得非常有道理,大家不仅善于观察,而且善于推理,这样利用图像可以快速解决问题。

教学思考:在练习阶段,教师以现实生活为依托,引导学生应用所学知识解决实际问题,这样既提升了学生的解题技能,又让学生感悟了“学以致用”的真谛。同时,在此过程中,教师鼓励学生进行总结归纳,进一步强化对正比例图像的特点和要素的理解,让学生充分感知图像的直观、形象、简便等特点,促进学生直观想象素养的培养和数学能力的提升。

4. 课堂小结,内化知识

该环节教师引导学生回头看,对所学知识、方法、思想等进行总结归纳,组织学生进行互动交流,帮助学生积累活动经验和提高学习能力。

教学思考:课堂小结是课堂教学的重要组成部分,是学生将知识内化为能力的重要途径。教学中,教师要预留时间让学生进行反思回顾,以逐渐完善学生的认知体系,提高学生的认识水平。

二、结语

在小学数学教学中,若想引发深度思考,让学生学会学习,教师要少一些讲授,多提供一些机会让学生自主探究,引导学生在“变与不变”中探寻数学规律,以提高学生学习的主动性、积极性。在“正比例图像”教学中,教师从学生已有的正比例概念入手,让学生在比较中找到判断正比例关系的另一种方法,进而让学生感知图像在解决实际问题中的直观性,培养学生数形结合意识,提升学生数学素养。

总之,在小学数学教学中,教师应结合教学内容和学生学情创设一些有价值的问题,让学生在解决问题的过程中学会思考、学会探索、学会归纳,提高其深度思维的能力。