重视深度交流 提升数学素养

作者: 贾学成

[摘 要] 交流是发展学生数学素养的重要途径之一。在小学数学教学中,教师要关注学生的真实想法、真实体验和真实困惑,引导其进行有深度的交流,让学生的思维更有序,发展、提升其学习能力和数学素养。

[关键词] 交流;深度的交流;数学素养

如何培养和发展小学生的数学素养一直是数学教学的热点话题。培养数学素养的路径有很多,交流是其中之一。交流是教学的“法宝”,通过有层次、有深度的交流,教师可以更好地了解学生,从而促进学生更好地理解知识和深度发展数学思维,提升数学素养。

一、数学交流的现状分析

交流是教师组织教学活动的重要手段之一。通过交流不仅可以活跃课堂气氛,而且可以让学生通过相互启迪明晰解决问题的思路,深化知识的理解,提高思维的条理性和逻辑性。不过,在实际教学中,会因为课堂交流缺乏深度而使交流流于形式,影响了教学质量的提升,限制了学生数学素养的发展。在数学教学中,部分教师对学生开展深度交流的认识还存在一些不足,教学中时常出现“为了交流而交流”的情况,从而使课堂交流失效。

1. 对深度交流认识不足

在实际教学中,数学交流停留在师生交流的层面上,忽视了生生交流的价值。此外,交流的形式单一,课堂交流主要是“师问生答”的形式,学生主动思考、主动探索的意识不强;交流中教师忽视了学生的主体性,限制了学生思维能力的发展和数学素养的提升。

2. 缺少有深度问题的引领

在日常教学中,教师通过主动提问,让学生在问题的引导下去交流、探索、感悟,以便学生更好地理解知识和掌握获取知识的方法。不过,教师习惯于提出“听懂了吗”“对不对”“会不会”等问题,显然这些问题缺乏深度,很难引发学生真正的思考,从而影响交流的效果。因此,教学中教师应关注那些指向数学知识本质的核心问题,以此引发学生深度思考,让数学交流更有效。

二、深度交流的缺失原因

导致课堂深度交流缺失的原因有很多,笔者从教师和学生两个角度进行分析。

1. 从教师角度来看

受传统教学观念的影响,有的教师认为只要按照预设顺利完成教学任务就可以了,没有必要“节外生枝”;有的教师认为小学生知识水平有限,即使开展交流活动也不会发现有价值的信息,而且容易让学生产生畏难情绪,为此课堂教学应以教师为主;有的教师对学生的认知水平把握不够准确,使得问题的创设不适合学生的认识水平而影响参与效果等。基于此,教师应更新教学观念,认真了解学情,准确把握学生的认知心理,以此通过有效问题的创设,引发学生深度思考与交流,有效提升其数学素养。

2. 从学生角度来看

一是在“师讲生听”教学模式影响下,学生对教师产生了依赖,缺乏主动思考、主动交流意识;二是受个体差异的影响,不同的学生认知起点不同,“一刀切”的教学模式会让学生因“吃不饱”或“吃不消”产生消极情绪,影响学生参与课堂的积极性;三是碍于教师的威严,部分学生不敢提出自己的见解、疑惑。可见,学生的“学”还处于一个消极、被动的状态,影响了深度交流的发生。

三、组织深度交流的几点建议

1. 关注真实想法,交流逐步深入

学生作为独立的个体,他们对问题往往有自己独特的见解。教学中,教师要尊重学生,以学生的原有认知为起点,鼓励学生提出自己的想法。当然,学生的想法可能是片面的、肤浅的,甚至是错误的,但这些是他们最真实的看法,也是课堂交流的最佳切入点。在课堂教学中,教师要充分关注学生的真实想法,从学生的角度去思考和解决,逐渐使交流走向深入,逐步抵达问题的核心,揭示问题的本质。

案例1 “圆锥的体积”教学片段

师:结合已有经验想一想,如何求圆锥的体积呢?(教师预留时间让学生思考)

生1:以前研究圆柱体积的时候是将它切开拼成长方体,不知道圆锥行不行。

师:我感觉这个方法行不通,不过我不知道怎么来解释,谁能帮老师解释一下?(学生跃跃欲试)

生2:圆锥和圆柱不同,圆锥上下粗细不同,不能拼成长方体。

生3:我觉得它的计算方法应该和圆柱有关系,它们的底面都是圆形。

师:圆柱的体积是“底面积×高”,求圆锥的体积也能用它来计算吗?

生(齐声答):不行。

生4:虽然不能直接用“底面积×高”来计算,不过我猜圆锥的体积肯定与底面积和高有关。

师:到底有什么关系呢?

生5:我猜想应该是一半的关系,因为三角形的面积就是四边形面积的一半。

生6:这个不一定成立,接下来应该重点研究圆锥体积与圆柱体积存在怎样的关系。

师:你们觉得它们的体积可能是一半的关系吗?(教师拿出一个较小的圆柱和较大的圆锥让学生观察、辨析)

生7:这个很明显,它们的体积不是一半的关系。我觉得不应该这么比较。

师:你们有更好的办法吗?

生8:如果要比较,应该从“等底等高”的圆柱和圆锥中去观察、分析、比较,这样才能发现它们之间存在的数量关系。

师:你们赞成生8的说法吗?接下来我们需要做什么呢?

从以上教学过程来看,教师没有直接呈现公式让学生练习强化,而是紧紧抓住学生思考问题的最初想法,通过有效问题的引领开展有效的师生和生生交流。教学中,当学生提出将圆锥拼成长方体进行研究,教师明确指出该方法行不通。为了唤起学生的探究欲,教师将“行不通”的理由交给学生来呈现,以此为学生营造了深度交流的氛围。通过逐层深入的思考与交流,学生发现圆锥的体积与圆柱的体积有关系,然后通过探究“两者存在什么关系”这一核心问题,让学生通过观察、联想、实验、辨析等活动直指问题的本质,获得相应的体积计算公式。

教学中,从简单的交流开始,通过师生、生生的有效互动,让不同思维在交流中碰撞出新的思维火花。通过经历知识形成、发展的过程,学生对数学探究过程和特点获得更深层的理解,以此点燃了学生的智慧火花,促进了学生思维发展和学习能力提升。

2. 关注真实困惑,提升思维水平

在学习过程中,学生产生困惑在所难免。教学中,教师要重视呈现学生的思维过程,及时捕捉学生的真实困惑,并结合学生的实际情况组织相应的数学交流,以此通过深度交流消除学生困惑,让学生理解问题的本质,提升学生数学学习能力。

案例2 “小数的近似数”教学片段

通过相关知识的学习,学生能够按照要求写出近似数。教学中,教师给出了这样一个问题:地球与太阳之间的距离大约为1.496亿千米,若将其精确到十分位和百分位,其结果分别是什么呢?学生很快给出答案,其结果依次为“大约1.5亿千米”和“大约1.50亿千米”。答案给出后,教师给出这样一个结论:“1.50”比“1.5”更精确。此结论给出后,不少学生产生困惑,陷入沉思。学生提出疑问:根据小数的基本性质,“1.50”中末尾的“0”是可以去掉的,因此“1.50”和“1.5”是相等的,所以“1.50”比“1.5”更精确这个说法应该是错误的。以上困惑是真实的,而且涉及数学知识的本质,教师决定引导学生一探究竟。

师:比较“1.50”和“1.5”这两个近似值,你们有什么想说的吗?

生1:它们两个是相等的,因为“1.50”中末尾的“0”是可以去掉的。

生2:0不能去掉,去掉其意义就变了,它就不能表示“精确到百分位”的数了。

师:生2的说法很有道理,因为这里“1.50”和“1.5”是近似数,一旦去掉“1.50”后面的0,它所表示的精准程度就不一样了。谁来说一说,对于“精准程度”你们是如何理解的?

生3:就拿“1.50”和“1.5”来分析,前者是精准到百分位的近似数,后者是精准到十分位的近似数,它们的精准程度不同。

师:分析得很有道理。现在请大家思考这样一个问题,一个两位小数精准到十分位其近似值是“1.5”,那么这个两位小数最大是多少?最小是多少呢?

生4:最大是1.54,最小是1.45。

师:非常好,如果一个三位小数精准到百分位其近似值为“1.50”,那么这个三位小数最大是多少?最小又是多少呢?

生5:分别为1.504和1.495。

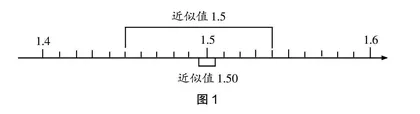

师:非常好,现在我将以上结果用图1演示,你们有什么发现?(教师课件出示图1)

生6:两个近似数所对应的小数范围不一样,范围越小表示它越准确,所以近似数1.50更精准。

师:现在你们认为近似数“1.50”中的“0”还能去掉吗?

教学中,教师及时捕捉学生的真实困惑,以学生的真实困惑“近似数1.50比近似数1.5更精确”为交流焦点,让学生通过交流发现“近似数1.50与近似数1.5”的精确程度是不一样的,所以不能去掉“0”。为了进一步深化理解,教师继续让学生思考“近似数1.50”和“近似数1.5”表示范围,由此借助图形的直观进一步明晰两者的区别,理解问题的本质。

在面对抽象的数学知识时,已有认知和新知难免会出现矛盾,教师要抓住这些“矛盾”,引导学生进行深层次的思考与交流,让学生既能深刻理解知识,又能感受数学的严谨性。

3. 关注真实差异,拓展交流空间

学生在思考和解决问题时,通常从自己熟悉的角度分析,选择自己擅长的方式去解决。学生的认知能力、思维方式、生活经验等存在差异,因此他们思考和解决问题的方式有所不同。教学中,教师既要尊重差异,又要合理利用差异。这样不仅可以拓展学生的交流空间,还能帮助学生积累丰富的交流经验,提升数学素养。

案例3 “除数是整数的小数除法”教学片段

教师出示练习:小明买了3支同样的笔共花费7.2元,问每支笔多少钱?

问题给出后,教师先让学生独自探究计算方法,然后组织学生合作交流。

师:谁来说一说计算结果是什么?你是如何计算的呢?

生1:我把7.2元看成72角,求得每支笔24角,就是2.4元。

师:非常不错的想法,通过等价转化解决了问题。还有其他方法吗?

生2:我是把7.2分成了6和1.2,6÷3=2,1.2÷3=0.4,合起来是2.4。

师:1.2÷3=0.4?你是怎么想的呢?

生2:12除以3等于4,所以12个0.1除以3就是4个0.1,就是0.4。

师:按照你的说法,0.12÷3=?

生2:4个0.01,就是0.04。

师:还有其他不一样的计算方法吗?

生3:可以先算72除以3,72除以3得24,所以72个0.1除以3,就是24个0.1,也就是2.4。

师:我是这样算的。(教师给出竖式计算过程,如图2)

师:结合刚刚的讨论,以上竖式可以如何理解呢?

生:(回答略)。

在以上探究活动中,教师鼓励学生从自己的已有知识和已有经验出发,先自主探索小数除以整数的计算方法,然后提供机会让学生表达自己的看法与见解,让不同思维在交流中碰撞出火花,以此让学生掌握计算方法和理解算法背后的计算原理,从而认清数学的本质。

4. 重视反思归纳,提升交流能力

反思归纳是数学教学的重要一环,是升华学生认知、提升学生数学素养的必经之路。教学中,教师要提供机会让学生回头看,通过有效的梳理和反思帮助学生将知识内化为能力,促进学生数学交流能力的提升。

案例4 如图3,比较两个图形面积的大小。

问题给出后,学生运用转化策略将图形转化为熟悉的长方形,从而判断两个图形的面积相等。问题解决后,教师给出如下问题让学生思考、交流:

(1)解决该题最关键的环节是什么?

(2)你是如何将它们分别转化成长方形的?

(3)是不是复杂图形都可以转化为相对简单的长方形呢?

(4)这种转化策略之前是否应用过?如果应用过,请举例说明。

通过以上问题的引导,学生进一步思考和交流,以此建构完善的认知。教学的目的不是简单地让学生解决问题,而是让学生获得自己解决问题的能力。因此,在整理反思有关的交流活动时,教师要有意识地引导学生多问“为什么”,比如“为什么要这样做”“还能怎么做”“还有什么疑问和困惑”等,让学生通过深层交流更好地理解知识与方法,提升学生交流能力和数学素养。

总之,教师要重视学生内隐的真实想法、体验、困惑,善于结合教学实际提出有深度的问题,从而让学生在有深度的问题引导下,通过经历思考、交流、反思等过程,更好地理解知识、提升技能和发展数学素养。