构建基于图形表征的等量组聚集模型的认知路径

作者: 张敏铃

[摘 要] 文章通过剖析学生产生等量组聚集模型学习障碍的原因,提出基于图形的表征方式,在建模和用模两个阶段构建模型的认知路径,培育学生数学核心素养,落实数学学科育人功能。

[关键词] 图形表征;等量组模型;抽象;推理

乘法是小学数学的主要模型之一,整数乘法是乘法模型体系的基础,能统摄运算算理和算法、解释运算定律和解决与乘法相关的数学问题。正整数乘除法有四种重要的现实模型,分别是等量组聚集、倍数问题、长方形面积问题、配对问题,其中等量组聚集模型是最基本的模型,其他的现实模型都是先将其转化为等量组聚集模型,然后作为一种新的模型进行运用[1]。由此可见,等量组聚集模型(以下简称等量组模型)是乘法模型体系中的“起点型核心知识”[2],是学生后续迁移学习的基础。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》把几何直观列为数学核心素养主要表现之一,主要是指学生能运用图形等表征方式描述和分析数学问题,探索问题解决的思路,提高解决问题的能力[3],因此,探索运用图形表征构建等量组模型的认知路径具有一定意义。

一、剖析:学习障碍的原因分析

以人教版教材为例,等量组模型主要集中在二年级上册的两个单元,学生产生学习障碍的原因主要有三个方面。

一是多元表征的转换存在困难。等量组模型具有动作、语言、符号等多种不同的心理表征,在解决类似“1袋苹果约重8千克,9袋苹果共约重多少千克”的问题时,要求表征“8×9”的符号意义,学生常常会出现“8个9的和”与“9个8的和”的语言表征混乱。不同表征方式转换困难显示学生未能正确建立等量组模型的心理表象。

二是多样化计数单位需要学生重构经验。计数单位“一”“十”和“百”是基于数的意义产生的,在等量组模型中不同情境的计数单位不相同,如“8个9的和”计数单位是9,“9个8的和”计数单位是8;2的口诀计数单位是2,3的口诀计数单位是3,不同口诀计数单位不同。因此,理解计数单位是模型学习的重要目标,教师要引导学生通过学习重构计数单位的知识经验。

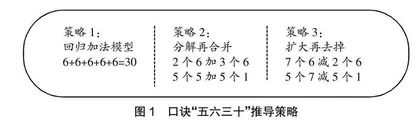

三是单一的口诀学习策略易固化学生的思维。编乘法口诀既能深化理解模型,又为后续乘除法运算奠定技能基础。传统学习中编口诀与记忆口诀的学习策略基本一致,都是利用上一句口诀编或记忆下一句口诀,久而久之,学生容易形成固化思维。在口诀教学中,教师可采用多种策略,如图1,以“五六三十”为例,至少有三种策略推导口诀。

单一的学习策略容易使学生处于记忆、模仿的低阶思维,会让其学习变得枯燥无味。

二、探索:运用图形表征构建等量组模型的认知路径

基于以上分析,教师可以借助图形表征方式,在建模和用模两个阶段构建等量组模型的认知路径,培育学生数学核心素养。

1. 建模阶段:以“形”探“模”,培育抽象能力

(1)以“形”建“模,抽象数学模型

在有理数范围内,乘法和加法体现了特殊与一般的关系,从加法模型引入等量组模型,能凸显等量组模型学习的必要性。如图2,在教学中,教师呈现游乐场情境,分别求总人数。

教师可以设计三个层次的数学抽象活动(如图3):第一个层次从情境表征到图形表征的抽象,图形表征简洁明了地呈现同数连加的特征;第二个层次从情境语言到乘法语言的抽象,学习用“几个几的和”表述情境中的数量关系;第三个层次从加法运算到乘法运算的抽象。学生经历观察、比较、描述、归纳的思维过程,完成从“图形表征→语言表征→符号表征”的转换,初步抽象等量组模型。

(2)以“形”通“模”,多维建立“影像”

学生要掌握等量组模型,需要在不同表征之间建立联系。在教学中,教师可以设计任务单(如表1),让学生尝试用图形、语言、符号等不同方式表征等量组模型,经历不同表征之间的互相印证、比照、沟通,从而建立形与数的联系。同时,学生用任务单交流彼此的模型观念,产生模型“影像”,从而超越加法建立形式化的等量组模型。

(3)以“形”立“模”,构造数学模型

等量组模型包括计数单位、计数单位的个数与总数等结构元素,这是理解等量组模型”几个几”含义的关键。

如图4,教学中,教师可以提供不同场景下的等量组模型,通过图文对照助力学生理解模型的结构及结构中每一元素的含义。

教师要引导学生关注不同情境中计数单位(每一份数)、计数单位个数(份数)和总数等结构元素以及这些元素之间的关系,让学生用数学语言描述现实世界和解释乘法符号的现实意义。

2. 用模阶段:以“形”促“模”,激活推理意识

尽管二年级学生处于形象思维阶段,但是教师引导学生借助图形表征的直观手段,能帮助学生在运用模型的过程中尝试推理,激活其推理意识。

(1)以“形”辅“模”,达成推理可视化

教材呈现了简捷的“小九九”乘法口诀表,目的是减轻学生学习负担。如图5,学生在编5的口诀时产生了困惑:为什么不需要继续编口诀?为什么编到“五五二十五”就行了呢?简洁的口诀隐藏了口诀的优化过程,而这个优化过程恰恰是培育学生核心素养的过程。教学时教师可开展创设编“大九九”乘法口诀表的学习活动,让学生经历思维简缩的过程。

乘法口诀教学的主要任务是引导学生对获得口诀的过程进行解释,并把解释过程记录下来。如图5,教师呈现了编“六二十二”口诀所使用的策略,结合点子图帮助学生表达口诀获得过程。

推理可视化能帮助学生实现语言、符号、图形之间的准确转换。得到结论后,教师要引导学生观察不同的策略的相同之处。比如,教师引导学生发现都是以2为计数单位,对6个2进行合理分拆后再合并,编口诀过程就是计数单位个数的合理分解和重组过程,本质是等量组模型的灵活运用。

比如,学生得出“九二十八”的口诀后,教师可提出问题:继续往下编口诀会出现什么情况?教师引导学生观察点子图(见图6),横着看表示10个2,竖着看表示2个10,但是点子总数不变,因此可以得出“2个10的和=10个2的和”。利用数的组成直接算出结果,其中蕴含乘法交换律,继续往下编口诀实际上是数的意义与1~9口诀的不断分解与组合。教师通过图形表征,让学生体会每组只需要编9句口诀就足够计算所有的乘法了。

图6 20个2的和是几

当学生发现“二五一十”与“五二一十”结果一样、但是表述不同时,教师可适时提出问题:能简化口诀吗?为什么能简化?教师可以引导学生通过画图(如图7),发现不同的观察角度能得到不同的意义,但是结果都是一样的,所以乘法口诀只需要“二五一十”或“五二一十”其中一句即可。

以图形为辅助,学生经历了口诀的产生、形成和优化过程,明白学习的重点不是简单地确定口诀对或错,而是通过判断口诀推理过程的合理性、解释口诀优化的原因来确定口诀对错,推理过程本质是深入理解等量组模型的过程。

图7 口诀的优化

(2)以“形”辨“模”,建立关系性理解

等量组模型是基于加法模型的更高层次模型,模型对比是获得更深刻认识的重要路径。

如图8,呈现了相似的情境、相同的数据、相同的问题,只是解决问题所使用的数学模型不同。学生通过观察图形,直观理解部分与整体之间的数量关系,沟通加法和乘法的联系与区别,建立乘法和加法的关系性理解。

在教学中教师还可以设计数轴的练习。如图9,在跳数情境中用箭头呈现正在计数的数,数轴1每次跳的数相同,即相同计数单位的累加;数轴2每次跳的数不同,即不同数的合并。借助数轴,能让学生进一步理解两种模型的关系。教师可以引导学生观察数轴2,不同加数符合递增数列的特征,可以通过移多补少使每份一样多,同样可以用等量组模型解决,培养学生创新意识。

图9 乘法和加法的联系与区别

(3)以“形”联“模,推理促进运用

模型是沟通数学与世界的桥梁,等量组模型是从现实世界中抽象而来,也应回归到现实世界中去,这一来一回的过程中逐步加深了学生对等量组模型的数学理解。学生数学理解的水平主要体现在数学问题的分析和数量关系表征上,牛卫华和张梅玲等在研究中发现:“分析阶段认知活动量与质的不同是导致优秀生、学困生解题成绩差异的重要原因。”[4]学困生在分析问题时,特别关注关键词,并喜欢把这些词语与运算模型关联起来,如“一共”关联加法模型、“每”关联等量组模型、“飞走”关联减法模型等。公式化的解题策略忽略了数学应用问题的结构,忽略了解决数学应用问题的意义。为避免学生采用“抓关键词关联模型”的解题策略,教师要引导学生采用图形表征的方法。

如图10,这是一道比较复杂的练习题,情境里呈现了3个已知信息、1个隐藏信息,要解决的问题不是一个结果,而是需要一个数学解释。

阅读与理解是解决应用问题的起步阶段,教师要引导学生想象问题情境,了解实际问题的结构,并通过设计问题组引导学生开展讨论。

问题1:情境讲了一件什么事?要解决什么问题?

问题2:你能梳理一下小火车是怎样组装的吗?

问题3:组装的小火车已知哪些信息?有多余信息吗?还需要哪些信息?

以上的3个问题主要引导学生掌握“阅读理解”的路径,为分析问题做好铺垫。如图11,学生尝试使用表格法和画图法解决问题。

图11

表格法和画图法是利用直观的方式将信息分类,表征问题中的数量关系,呈现问题的整体结构。表格法利于培养学生的概括思维,画图法利于培养学生的形象思维。

分析是解决应用问题的核心阶段。教师可以围绕中间问题,向学生提供解题路径:仔细观察每节车厢有几个车轮,说说理由。依据小火车“两边有同样数量车轮”是平稳行驶的条件,解决了“每节车厢有(2×3)个车轮”的中间问题。在分析阶段,由“数”观“形”,由“形”解“数”,数形结合,教师要鼓励学生不仅会说,还要说得有理。借助推理,学生剥离了具体情境中的生活元素,抽象出数量,并把数量之间的关系与等量组模型建立联系。

图形表征贯穿了乘法等量组模型的建模与用模的全过程(如图12),建模为用模奠定基础,用模能促进其深度理解。教师运用图形表征建构模型的认知路径,为学生提供了用数学眼光观察模型、用数学思维思考模型、用数学语言表达模型的平台,能使学生运用画图、列表、运算、实物操作等多种方式来表达自己运用模型的策略,让学生的学习活动始终处于高阶思维中,从而真正实现数学学科育人的目标。

参考文献:

[1] 闫云梅,刘琳娜,刘加霞. 小学阶段乘法的不同现实模型分析与教学建议[J]. 课程·教学·教法,2014,34(3):80-83.

[2] 魏光明. 小学数学起点型核心知识的育人价值、学习路径与教学策略[J]. 课程·教学·教法,2023,43(6):112-118.

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[4] 牛卫华,张梅玲.学困生与优秀生解应用题策略的对比研究[J]. 心理科学,1998(6):566-567.