深度开展探究活动 发展空间观念素养

作者: 杨敬淇

[摘 要] 研究者以“确定位置”一课为例,从“创设真实的情境、设计关键问题、分层开展探究活动、联系生活实际”四个方面探索如何深度开展探究活动,发展学生的空间观念。

[关键词] 空间观念;真实情境;深度探究活动数学是研究数量关系和空间形式的科学。”图形与几何“作为义务教育阶段数学课程四个学习领域之一,在小学阶段包括“图形的认识与测量”和“图形的位置与运动”两个主题。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)对“确定位置”这一学习内容的要求是:通过具体情境引导学生逐步抽象出用有序数对确定点的位置,理解数对与方格图上点的对应关系,进一步认识图形的平移、旋转和轴对称,培养学生的核心素养,发展学生的空间观念。

什么是空间观念呢?新课标对空间观念有这样的描述:“空间观念主要是指对空间物体或图形的形状、大小及位置关系的认识。能够根据物体特征抽象出几何图形,根据几何图形想象出所描述的实际物体;想象并表达物体的空间方位和相互之间的位置关系;感知并描述图形的运动和变化规律。空间观念有助于理解现实生活中空间物体的形态与结构,是形成空间想象力的经验基础。”在教学中,教师常常停留在如何用数对确定平面内点的位置,侧重于基础概念和基本技能的教学,忽略了数对本身内在数与形结合的数学本质及其承载着培养学生空间观念的教学价值。教学中,教师应如何深度开展探究活动,发展学生的空间观念呢?

一、创设真实情境,激发学生活动的热情

真实的情境和真问题更能激发学生的好奇心,促使学生主动开展探究活动,在活动的过程中投入全部感情,激发学生探究问题、解决问题的无限潜能。笔者以学生熟悉的冬奥会情境开始课前谈话。

1. 课前谈话

师:同学们,还记得2022年2月北京举行了一场盛大的活动吗?

生(齐声答):冬奥会。

师:在奥运赛场上,我们的运动健儿夺得了一枚又一枚金牌,为祖国争光。奥运会上的黑科技让世界眼前一亮,你们知道有哪些黑科技吗?

生1:猎豹摄像机、机器人送餐、无人驾驶的汽车。

师:我们一起来看一看。(播放无人驾驶汽车视频)

2. 谈话导入

师:视频中有很多无人驾驶的汽车。关于无人驾驶的汽车,你们最关心的问题是什么?

生2:无人驾驶汽车安不安全。

师:安全是大家最关心的问题,为了保证汽车能安全行驶,保证乘客安全到达目的地,智慧中心的工作人员要实时掌握每辆车的位置。

真实情境是来自现实世界并蕴含数学信息的综合情境。教师可以从社会生活、科学和学生已有数学经验等方面入手,围绕教学任务,选择贴近学生生活经验、符合学生年龄特点和认知特点的素材创设真实情境。本课从学生熟悉的冬奥会谈话进入,然后聚焦到无人驾驶汽车,既激发了学生浓厚的学习兴趣,又增强了学生的文化自信和民族自豪感。学生情感投入越多,任务驱动越强烈,越有利于开展研究活动。

二、设计关键问题,深度开展探究活动

关键问题的设计是“牵一发而动全身”的重要环节,能引发学生认知冲突,激发学生学习的动机,促进学生积极探究和思考。笔者设计了三个关键问题引导学生在方格图上用数对确定位置,让学生在探究活动初步建构平面直角坐标系。

1. 一维中的位置确定

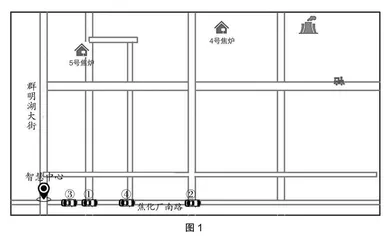

师:如图1,这是五分钟前智慧中心接收的图片,我应该怎么向智慧中心汇报汽车的位置?(第一个关键问题)

生1:在智慧中心的东面。

师:可以确定吗?

生2:需要测量距离智慧中心东面多远。

学生开展探究活动,研究在一维中确定位置,体会一维中位置确定需要方向和距离两个要素。

2. 二维中的位置确定

师:同学们,车辆在行驶着,如图2,现在①号汽车在什么位置上?

生3:在智慧中心的东北方向上,距离智慧中心大约3.5厘米的地方。

师:这样说能确定①号汽车的位置吗?

生4:不能。

师:同学们,为什么刚才的汽车的位置好确定,现在①号汽车的位置不好确定呢?(第二个关键问题)

生5:刚才汽车和智慧中心都在一条线上,现在①号汽车开出来了,不在一条线上,在一个平面上了。

师:你们有什么好办法,让①号汽车的位置好确定呢?

学生画出①号汽车到焦化厂南路(横轴)的距离和到群明湖大街(纵轴)的距离。学生用确定①号汽车的方法确定②号车、③号车、④号车的位置(如图2)。

3. 初步建构平面直角坐标系

师:这些车的位置确定了。现在还有很多无人驾驶的汽车在行驶着,要想确定更多汽车的位置应该怎么办呢?

生6:还需要更多的线。

师:看来,光有这几条线远远不够。你们能看到那些没有画出来的线吗?都在哪儿呢?长什么样子?(第三个关键问题)

学生继续开展探究活动,动手把没有画出来的线画出来,画出网格图,初步建构平面直角坐标系(如图3)。

师:你们是这么想的吗?

师:现在①号汽车的位置怎么汇报?

生7:第2列,第3行。

师:还可以怎么汇报,有想法吗?

生8:用数字2,3表示。

生9:用数字3,2表示。

生10:不能确定,3,2还可能是第3列,第2行。

师:那怎么办?

生11:我们得统一一下。

师:数学上规定先写列,再写行,中间用逗号隔开,外面加小括号,我们称之为数对,如(2,3)。

教师充分利用无人驾驶汽车这个素材提出第一个关键问题,揭示本课的探究任务:确定汽车的位置,整个探究活动围绕这一个任务开展。在第一个关键问题中,学生根据已有的认知经验,用画图、文字表述等方法表示4辆汽车的位置,获得在一维中确定位置的经验;第二个关键问题驱动学生思维由一维向二维发展,发现用到横轴的距离和到纵轴的距离这两个要素确定位置;第三个关键问题激发学生从二维空间的视角思考如何确定汽车的位置,让学生感受数学知识间的紧密联系。本环节通过三个关键问题引导学生自主探索、小组合作画出网格图,让学生经历用数对确定具体情境中位置的抽象过程,初步建构平面直角坐标系,发展空间观念。

三、分层开展探究活动,发展空间观念

“APOS理论”是一种建构主义的数学学习理论,认为数学学习是学生主动建构的,这种建构是按层次进行的,分为Action(活动)阶段、Process(过程)阶段、Object(对象)阶段、Scheme(图式)阶段。这种建构主义数学学习理论对指导教师开展数学探究活动有一定作用。数学探究活动是一个完整的过程,要有一定层次、步骤。

本课开展的探究活动层层递进,环环相扣。第一个探究活动:一维的位置确定,帮助学生积累确定位置的经验;第二个探究活动:二维的位置确定,通过无人驾驶汽车从“直线”到“平面”的运动,让学生体验从一维线到二维面的转换,感受横轴和纵轴的产生,体会在平面上用两个数据确定物体的位置,让知识自然生长;第三个探究活动:把没有画出来的线画出来,引导学生勾画平面直角坐标系的原始轮廓,建构初步表象,透彻理解数对中两个数表示的意义,感受数学的抽象性,发展空间观念;第四个探究活动:在方格图中确定位置,初步感受数对的特点。

学生先在方格纸上画出移动前和移动后的4个点,再想一想会是什么图案,最后连一连,连成一个“中”字(如图4)。学生通过观察汽车移动过程中数对的变化,理解移动前后两组数对之间的关系,感受数对的特点;通过把各个点连起来,体会图形的变化,感受数形结合的数学思想,发展空间观念。

图4

四、联系生活实际,从知识点到意识面

师:数对在生活中应用广泛,比如高铁座位、电影院座位、地球仪上的经纬度等。

师:你们还想到了什么数对?

生1:做操时学生站队、棋盘中的棋子。

师:(播放北斗导航系统的视频)同学们,我国的无人驾驶汽车搭载的是北斗导航系统,“北斗”保障着每辆车的安全行驶,它是怎么知道汽车的位置的?其实北斗是利用数对锁定汽车的位置的。

数学源于对现实世界的抽象,数学在社会生活中发挥着重要的作用。学生根据解决问题的需要开展探究活动,聚焦与数量关系和空间形式有关的要素,剥离无关的元素,抽象出用数对确定位置。教师引导学生观看北斗导航系统的视频,拓展学生的视野,增强学生的民族自豪感,让学生深刻感受数学在现实世界的广泛应用。

教学“确定位置”这一课时,教师基于培养学生核心素养创设真实情境,引导学生从现实世界走进数学世界,围绕确定无人驾驶汽车位置的任务开展深度学习活动。在方格纸上用数对(限于正整数)确定具体情境中事物位置的活动中,教师引导学生结合已有的知识和经验走进活动,让学生完整经历知识产生的过程。这一过程是逐步递进、简化、抽象的,学生从中体会到数对在确定位置中的作用,体会数对最本质的特征,感受数形结合的数学思想,发展空间观念。教师通过联系生活实际,让学生用数对确定位置,进一步拓展学生的思维空间。

笔者通过对课堂情况进行分析,认为教师在教学中应关注两个方面。

一是在课堂上,教师要及时关注每个学生的学习状态。课堂教学是一个动态生成的过程,学生的思维随着教学内容推进不断变化,教师的思维应紧跟学生的思维变化。特别是教师要抓住学生闪现的奇思妙想,这是把握课堂教学动态生成的关键。

二是要科学把控每个环节的时间。教师要合理、科学地把控时间,使之发挥最大的效能。教师要根据课程的重难点和学生的心理发展规律,科学地安排每个大环节的时间。教师要注意局部时间的调控,比如提出问题后,要给学生留足思考的时间。