人工智能与数学教学深度融合的实践与探索

作者: 牛伟琪

[摘 要] 文章以“体积”的教学为例,从技术说明与教学设想出发,借助人工智能分析教学情况,帮助教师及时优化调整教学方案。人工智能在辅助情境教学、因材施教、完善评价体系等方面具有重要作用。

[关键词] 人工智能;教学;概念随着时代的进步,人工智能改变了人们的学习与工作方式。如何发挥人工智能的优势,将它与数学概念教学有机融合在一起呢?这是笔者探索已久的问题。实践发现,人工智能辅助概念教学不仅能深化学生对概念的理解,还能提高教学效率。

笔者借助“体积”的概念教学,对两个班的教学过程开展对比分析与思考。

一、技术说明

本节课借助物联网技术,利用摄像头来观察学生在课堂中的表现,并实时将音频与视频传送至系统端,由人工智能来读取信息和分析师生在课堂中的实时表现。人工智能分析的内容既包括学生举手、回答问题、语音文本等情况,还包括人数、频率、姿态、面部表情的统计[1]。教师根据人工智能提供的评价报表改进教学方案,进一步提升教学效率。

二、教学设想

小学高年级阶段的学生对生活中的物品有一定的认识,对体积有一定的生活经验,但仅限于物品大小。学生能从生活经验出发对体积的大小进行比较以及守恒性特点进行分析。因此,笔者将教学重点安排在体积概念的建构上,让学生从感性与理性两个层面认识体积,为后续教学夯实基础。

体积概念是本节课的教学核心,笔者引导学生从“乌鸦喝水”这个情境中思考“为什么将小石子丢进瓶中,乌鸦就喝到水了呢”,并将人工智能应用于分析该教学片段。为了充分了解教学效果,笔者将两个班级(简称“甲班”“乙班”)的执教情况进行对比分析,通过人工智能将两节课的授课情况生成相应的评价报表,再通过评价报表了解教学效果。

三、教学实践与探索

1. 甲班教学简录

(1)对比导入,建构概念

师生、生生之间通过积极的互动,建构体积的概念。为了有效推动概念的形成,教师可创设丰富的情境激发学生对体积探索的兴趣。比如,教师可以展示体积差异很大的物品,激发学生的认知冲突,让学生不由自主地对“体积”产生好奇,助力概念的生成。

师:(播放视频)一只灵敏的小老鼠遇到了一只庞大的大象,你们的第一反应是什么?

生1:老鼠真小,大象好大呀!

师:若用数学语言来描述这两个动物的体积关系,该怎么表达?

生2:大象的身体较大,它所占的空间范围要比老鼠的身体所占的空间范围大很多。

在此基础上,教师鼓励学生自主提出一些体积差异较大的对象进行模仿练习。学生自主提出“芝麻与西瓜”“草莓与哈密瓜”“小蝌蚪与鲸鱼”等进行对比。随着描述的逐步完善,师生共同总结出体积的概念为:物体所占空间的大小。

为了进一步夯实学生对概念内涵的理解,教师进行示范:大象所占空间大小为大象的体积。教师要求学生模仿填空:西瓜____为西瓜的体积;____所占____为____的体积。

设计意图:教师将体积差异较大的物品放在一起比较,一方面能够引发学生的认知冲突,另一方面能够完善学生对体积本质的认识,深化学生对体积内涵的理解。练习训练可以有效培养学生的语言表达能力。

(2)解读数据,增强反思

师:大家听说过《乌鸦喝水》的故事吗?

生(齐声答):听过。

师:你们用数学知识来解释乌鸦喝水的现象,该怎么描述呢?

生3:因为石头有一定的重量。

生4:石头用自己的体积把水给挤上去了。

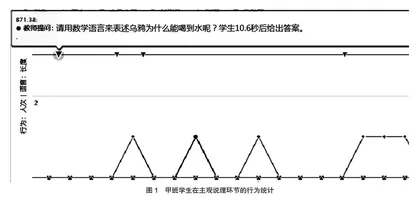

分析:生3并没有说到问题的核心,生4结合了本节课教学内容进行回答,对其原理有一定的认识。如图1,面对教师的问题“乌鸦为什么能喝到水”,学生在10.6秒后开始回答;在师生互动与补充的时间内,学生举手为1人次。从人工智能所提供的数据来看,学生对这个问题的积极性并不高,回答问题的能力略显不足,无法在短时间内用精准、规范的语言来描述乌鸦喝水的现象。

结合以上教学过程与人工智能所提供的数据来分析,本节课教学的核心概念“体积”一词虽然出现频率很高,在整个教学过程中达到25.6%,“空间”这个词语达到19%,但是学生并没有从真正意义上理解体积与空间的本质,主要原因在于学生的体验不够,无法对核心概念体积形成直观形象与深刻的认识。

2. 乙班教学简录

人工智能为教师提供一定的参考数据,教师要利用这些数据改进教学和提高教学效益。基于此,笔者在乙班执教本节课时,对教学进行调整与完善,增加更多的体验活动,强化学生语言表达能力的训练。

(1)活动探索,构建概念

借助多媒体播放相应场景,要求学生根据要求开展活动。

活动1:一只老鼠遇到了一头大象,若你是那只老鼠,会发出怎样的感叹?(学生交流)

活动2:篮球与乒乓球相比谁更大一些?请用手摸一摸,谈谈体会。

活动3:生活中有很多体积差异很大的物品,如芝麻与西瓜、茶杯与水桶等。现在请大家思考一下,50克棉花和50克鸡蛋,谁更重一些?谁占的空间更大一些?(学生先回答,教师随后展示实物)

活动4:取一些生活中常见的物品,比一比、说一说哪件物品占的空间更大一些?

随着活动的开展,师生共同总结体积的概念为:物品所占空间的大小;用语言表达为:____所占____称为____的体积。

设计意图:循序渐进的活动设计增强了学生课堂参与的积极性,学生通过一个个问题的突破,不仅自主提炼出体积的概念,还对其内涵与外延有了一定的认识。活动体验深化了学生对概念的理解,促使学生学会用规范的语言来描述体积。

(2)解读数据,增强反思

师:为什么乌鸦能喝到瓶子里的水呢?

生1:因为石头占据了瓶子的空间,导致水位升高。

生2:瓶内空间恒定不变,石头占据了水的空间,那么水位必然会升高。

生3:瓶子内的体积是固定的,石头进入瓶内,必然会占据原来水的空间,因此水位就升高了。

如图2,学生在9.74秒时进行了回答,从这个时间来说,与甲班差异不大。由此看出,学生在回答问题之前都要经历一个思考时间。笔者通过人工智能技术对教学过程进行分析,发现在本次执教过程中,系统没有将“体积”一词作为高频词,“空间”一词出现的频率非常高,占比达20.5%。

人工智能所提供的数据引发了笔者的反思:虽然教师没有特别强调“体积”这个核心概念,但是学生通过活动引导,强化了对空间概念的理解,自主提炼出体积的概念。学生举手达6人次,而且引发了更多学生的共鸣,更多的学生想说、敢说、愿说。显然,改进后乙班的教学效果比甲班的教学效果好一些。

3. 教学过程与效果分析

为了深层次了解两次教学效果,并对不同教学方法产生的差异原因进行解析,笔者在课后分别针对两次教学过程的Flanders情况、概念建构环节的课堂氛围以及学生的专注度情况进行分析(见表1、表2)。

表1 甲班教学实践Flanders分析结果

表2 乙班教学实践Flanders分析结果

观察表格,可见两个班的教师语言占比均为30%多,是常模值的一半,由此可以看出教师说话的时长比例较低;两个班学生语言比例都达到60%以上,远远超过常模值。从师生语言的占比分析来看,两节课都遵循了“以生为本”的理念,弱化了教师“教”,强化了学生“学”。

课堂沉寂比例,两个班都远远低于常模值,可见两次教学设计都合乎情理,两节课都能从基础出发逐层递进,满足学生思维发展的需求。基于人工智能的辅助,结合Flanders分析结论与课堂氛围的统计数据来判断,两次教学中学生的专注度基本稳定在70%~80%之间,课堂氛围良好,学生主动学习的积极性较高。但从教学成效果看,乙班学生对体积概念的理解要优于甲班学生,究其原因在于教学核心环节的改进。

四、几点思考

1. 人工智能可以辅助情境教学

小学阶段的学生以直观想象思维为主,丰富、直观的情境往往能降低知识难度,快速吸引学生的注意力,唤醒学生对数学探索的兴趣。同时,数学相对抽象,教师借助人工智能进行生活化模拟,可延伸学生的认知,帮助学生更好地建立现实世界与知识间的联系,让学生能站在宏观的角度感知奇妙的数学世界。

比如本节课,教师利用电子白板播放老鼠和大象、乌鸦喝水等视频,展示芝麻与西瓜、小蝌蚪与鲸鱼等图片,这些丰富的情境成功引发了学生的视觉冲突,让学生对事物的大小产生了深刻印象。在此基础上学生从“空间”的角度来提炼“体积”的概念则水到渠成。

2. 人工智能可以辅助因材施教

每个学生都是独立的个体,数学教学应遵循因材施教的原则,即关注学生个体特点,应用个性化的教学方法来制订教学计划,以促使每个学生都能在课堂中取得最大的收益。因材施教虽好,但实施难度不小,一是制订个性化的教学计划是一件费时费力的事情;二是在大班化的教学背景下实施因材施教确实不容易。

人工智能可以结合每个学生在课堂中的表现分析出学生的特点,并针对性地制订适合该生的学习计划,通过大数据分析预测学生的思维倾向,为教学提供重要依据。

3. 人工智能可以完善评价体系

教学反馈与评价是优化教学的重要手段,传统教学中的教师大多是根据学生的作业情况或考试情况进行手动总结与分析,难以对学生做到一对一的了解,只能针对学生普遍存在的问题调整教学方案[2]。人工智能能够根据学生的语音语调、课堂上的行为表现、答题情况等综合分析每一名学生的学习过程,对学生进行精准诊断,便于教师调整教学计划。本节课,教师借助人工智能对甲班学生在课堂中的行为进行分析后改进了教学,获得了不错的教学效果。

总之,随着科技的发展,人工智能技术日趋成熟,课堂数据的搜集、分析、评价与反馈等逐渐走向了多元化。教师应结合课堂实际需求,应用人工智能辅助教学,不断优化教学,提高教学效率。

参考文献:

[1] 高建林,李小宁. 试论人工智能与数学教学的深度融合——以农村小学数学教学为例[J]. 才智,2020(19):133-134.

[2] 骆祖莹. 课堂教学自动评价:从理论到应用[M]. 北京:北京师范大学出版社,2018.