借助任务驱动,发展数据意识

作者: 解冬琴

[摘 要] 特级教师苏明强执教的“图会说人话”一课的主要教学策略有:通过收集数据,学会提取信息;通过整理数据,渗透分类思想;通过描述数据,让点和线说话;通过分析数据,感受变化和应用,让学生在任务驱动中发展数据意识。

[关键词] 折线统计图;任务驱动;数据意识折线统计图作为数据统计的方式之一,有助于学生理解和表达生活中随机现象发生的规律,感知大数据时代数据分析的重要性,养成重证据、讲道理的科学态度。从数据的呈现方式上看,折线统计图是根据数量的多少描出各点的位置,然后把各点用线段依次连接起来;从数据的作用上看,折线统计图不仅可以表示数量的多少,还能清楚地表示数量增减的变化情况。最近,笔者聆听了特级教师苏明强执教的“图会说人话”一课,感受到折线统计图一直在“说话”:点表示具体数量,线表示变化规律。教师在教学中渗透分类思想、数形结合思想、变中不变思想和统计思想,能发展学生的数据意识。

一、收集数据,学会提取信息

1. 借助课题,引出“平升降”

师:(出示课题:图会说人话)同学们,图会说人话,你们信不信?(出示一把平放的尺子) 在数学老师眼里,它是一条线段,这条线段这样摆放,猜一个字?

(有的学生说是线,有的学生说是段,有的学生说是点,有的学生说是直……)

师:猜对了,是“平”。(出示一把斜放的尺子) 图在说话,猜一个字?

(有的学生说是竖,有的学生说是斜,有的学生说是上,有的学生说是翘……)

师:猜对了,是“升”。(出示一把斜放的尺子) 图在说话,猜一个字?

生1:降。

师:猜对了,每一个图形说了一个字,我觉得此处应该把掌声送给这三个图形。

2. 借助题目,提取有效信息

师:带着这些图形,老师要和大家一起研究“汽车行驶中的速度问题”,你们坐过汽车吗?(坐过)

师:汽车里的速度问题,凭你们的经验,你们觉得应该怎么研究?

生2:看显示屏上的汽车行驶速度。

师:(板贴:收集信息) 我们研究这个问题,第一步应该通过仪表盘收集信息,老师收集了一辆汽车的数据。

教师出示汽车在行驶过程中的速度:第1分钟的速度是500米/分,第2分钟的速度是600米/分,第3分钟的速度是800米/分,第4分钟的速度是1200米/分,第5分钟的速度是1200米/分,第6分钟的速度是1000米/分,第7分钟的速度是600米/分。

师:大家默读 1 分钟。作为学数学的人,要善于从一堆文字中提取有用的数据信息,这里有哪些?

生3:500米、600米、800米、1200米、1200米、1000米、600米,这些是速度;第1分钟、第2分钟、第3分钟、第4分钟……第7分钟,这些是时间。

赏析与感悟:教育心理学认为,兴趣是个体积极探究某种事物或从事某种活动的意识倾向,能驱使学生去寻求知识和从事某种活动的精神力量,是一种由内而发的动力。教师通过有趣的课题“图会说人话”,激发了学生的学习兴趣,点燃了他们的学习热情。在一把尺子的不同摆放中,教师引导学生通过每一个图形猜一个字,学生兴致盎然地猜出“平升降”。这与课题相呼应,有助于教师引出后续的“汽车行驶中的速度问题”,为用“平升降”来描述折线统计图中的变化规律埋下伏笔。然后,教师通过“收集数据”这个大任务驱动,出示一辆汽车的数据,引导学生在复杂的文字信息中提取有用的数学信息。

二、整理数据,渗透分类思想

1. 在分类数据中形成统计表

师:刚才我们找到了这14个数据,你们打算怎么分类?

生4:分成两类。(边说边摆)500米、600米、800米……600米,分成一类;第1分钟、第2分钟、第3分钟……第7分钟,分成一类。

师:除了竖着摆,还可以横着摆。他是在整理数据,500米、600米、800米……600米,这些是什么?第1分钟、第2分钟、第3分钟……第7分钟,这些是什么?如图1,整理后摆在格子里,是不是很清楚?你们发现这里有什么问题?

生5:他是随意摆放的,没有对应。第1分钟的速度是500米/分,第2分钟的速度是600米/分……

图1

师:我们在整理数据过程中,经常要分类和做表格。像这个表格,我们称为汽车行驶速度统计表。

2. 由统计表引出折线统计图

师:同学们,我用横轴表示时间,这里表示第1分钟、第2分钟、第3分钟……第7分钟,最下方就是第0分钟。那你们觉得哪里表示速度呢?

生6:竖着第1列。

师:那500放哪里呢?你们觉得一格表示多少合适?(有的学生说一格表示100,教师示范后发现1600要到表格外面了) 于是,人们想了一招,用省略号表示,第一个位置表示 500,因为这组数据中没有低于500的。第二个位置表示600,第三个位置表示700……看懂的同学把掌声送给自己,真棒!

赏析与感悟:以学生为中心,借助任务驱动开展教学活动是探究式教学的重要形式。在强烈的目标驱动下,学生积极利用学习资料,在独立思考和自主探究中实现了学习目标。在这个教学环节中,教师借助“整理数据”这个大任务驱动,设计了两个小任务:第一个任务是让学生对找到的数学信息进行分类,起初学生是将这些数据竖着摆,在教师引导下学生发现可以横着摆,逐渐形成统计表的雏形;这时学生发现时间和速度之间没有一一对应,重新进行了修改和完善。第二个任务是把统计表改成折线统计图,既帮助学生理解如何确定每一格表示多少和每格是多少,还促使学生在对比中了解统计表和折线统计图的特点。

三、描述数据,让点和线说话

1. 完善折线统计图,呈现所有的点线

师:第1分钟的速度是500米/分钟,你们能找到这个位置吗?用红色磁铁贴上去。

生7:(学生摆)我们看这个点,向下指着第1分钟,向左指着500米,所以这个位置表示第1分钟的速度是500米/分。

师:同意吗?(同意)掌声送给他。第2分钟的速度是 600 米/分钟,谁能找到这个位置?

生8:(学生摆)我们看这个点,向下指着第2分钟,向左指着600米,所以这个位置表示第2分钟的速度是600米/分。

师:真棒,这个点在说话了。这两个点,我用一条线连起来,这样连续你们会吗?

请你们拿出学习单,把所有数据对应的点都找出来,相邻两点之间用线段连接起来。

生9:第3个点是800,第4个点是1200,第5个点是1200……

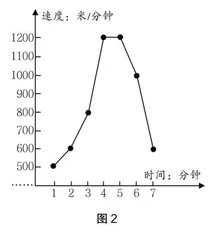

师:如图2,我们再把每相邻两个点连接起来,这就变成了什么统计图?

生10:折线统计图。

图2

2. 认识折线统计图,理解点表示数量

师:折线统计图会说人话,我们来看看这些点说了什么话。(随机指着一个点)请问这个点表示什么意思?

生10:表示第1分钟的速度是500米/分。

师:(随机指着一个点) 请问这个点表示什么意思?

生11:表示第7分钟的速度是600米/分。

师:同学们,你们认为点能告诉我们什么信息?

生12:点能告诉我们具体的速度。

师:是的,点能告诉我们具体的数量。

赏析与感悟:在这个教学环节中,教师借助“描述数据”这个大任务驱动,设计了两个小任务:第一个任务是引导学生先根据点的含义找点,再把所有的点连起来,逐渐形成一张完整的折线统计图,感悟折线统计图的由来。第二个任务是引导学生思考折线统计图中的点在说什么话,慢慢地让学生感受折线统计图上的点是表示具体的数量,渗透数形结合的数学思想方法,发展学生的数据意识。

四、分析数据,感受变化和应用

1. 研究折线统计图,理解线表示变化规律

师:线也会说话,从第1分钟到第2分钟,它的速度变了吗?

生13:变快了,因为这条线上升了。

师:第2分钟到第3分钟,它的速度怎么变?

生14:变快了,因为这条线上升了。

师:请问4.5分钟的速度是多少?4.4 分钟的速度是多少?4.9分钟的速度呢?为什么都是1200米/分?

生15:因为从第4分钟到第5分钟,这条线是平的,所以速度保持不变。

师:从第1分钟到第3分钟,速度怎么变?

生16:升、升、升。

师:从第1分钟到第4分钟,速度怎么变?……从第1分钟到第7分钟,速度怎么变?通过线,我们可以看出什么?

生17:可以看出变化规律。

师:哪一段速度升得最快?哪一段速度降得特别快?我们终于明白原来图真的会说话。点,能告诉我们数量;线,能告诉我们变化规律。

2. 应用折线统计图,体会一图多用的价值

师:现在老师收走横轴和纵轴上的小卡片,你们觉得这张图还能表示其他问题吗?比如我用这张图表示一天的气温变化情况,你们知道哪里表示早晨、中午和晚上吗?

生18:(边说边指)这里是早晨的温度,这里是中午的温度,因为从早晨到中午气温在上升;这里是晚上的温度,因为从中午到晚上气温在下降。

师:如果这张图用来表示一年四季的气温变化,你们知道夏天在哪里,冬天在哪里吗?气温是怎么变化的?

生19:最高的是夏天,最低的是冬天。气温变化是升、升、升、平、降。

师:如果这张图表示存款的多少,这个人的存款的变化情况怎样?

生20:变多、变多、变多、不变、变少。

师:同学们,你们能举一个例子吗?

生21:表示某一只股票的行情,它的变化情况是升、升、升、平、降。

生22:表示学校一天的人数,早上上学时是变多、变多、变多,然后保持不变,下午放学时是变少、变少、变少。

生23:表示一个人的体重变化,变重、变重、变重、不变、变瘦。

赏析与感悟:统计思想是学生在经历数据的收集、整理、描述和分析后逐步形成的。在这个教学环节中,教师借助“分析数据”这个大任务驱动,设计了两个小任务:第一个任务是借助“变不变、怎么变、为什么变”这三个问题,引导学生理解折线统计图中每条线段表示的含义,读懂折线统计图中的线表示变化规律,感受连续量的变化趋势。第二个任务是借助“这张图还能表示什么”这个大问题,让学生体会在不变的统计图中变化问题情境,学会运用折线统计图解释生活中的现象,发展“变中不变”的数学思想。

综上所述,教师借助收集收据、整理数据、描述数据和分析数据这四个大任务串联起折线统计图的特点,引导学生理解折线统计图中点和线的意义,最终让学生应用折线统计图解释实际问题。整节数学课教师引导学生全程投入折线统计图的探秘活动中,不断挖掘折线统计图中点和线在说什么话,从而丰富学生的观察经验、操作经验和思维经验,促进学生运用数据观念感受折线统计图中数据的意义和变化,为大数据时代的数据分析做好准备。