小学生量感培养的策略研究

作者: 石军军

[摘 要] 研究者以“体积单位”一课的教学为例,基于学生已有量感认知设计深层次的探究活动,助推其量感生成;借助类比与对比,促进其深化量感。

[关键词] 量感;核心素养;体积单位量感是指不使用测量工具推断某个量的大小、利用某个单位表示的量与实物大小吻合的一种感觉。量感是学生需要具备的数学核心素养,帮助学生建立“量感”是小学数学教学的重要目标之一。教师要借助具身认知的方式,依托探究活动培养学生量感。笔者结合“体积单位”一课的教学,简要探讨培养学生量感的教学策略。

一、教学过程

1. 旧知导入,感知量感

师:大家回忆一下,学过的常用长度单位有哪些?面积单位有哪些(学生一一阐述,教师板书)

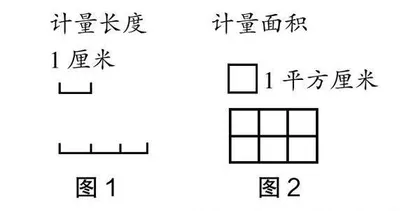

师:如图1,这条线段长3厘米是如何计量的?

生1:可以用尺子量一量,共有3个1厘米,即3厘米。

师:图2中,这个长方形的面积是6平方厘米,表示什么?

生2:该长方形中包含6个1平方厘米,即6平方厘米。

师:也就是说,计量一条线段的长度,可以数这条线段有多少个相同的长度单位;计量一个图形的面积,可以数这个图形包含多少个相同的面积单位。

师:下面,我们思考一个问题:长方体占据的空间是长方体的体积,该如何计量长方体的体积呢?

生3:就像计量长度一样,计量体积可以用体积单位。

师:那你们猜测一下,体积的常用计量单位有哪些?

生4:立方厘米、立方分米和立方米。

师:你们能根据已有知识经验类比联想得出计量体积的方法,为我们本节课的探索指明方向,真不错!

评析:在导入环节,教师引导学生回顾旧知,通过对长度单位和面积单位的挖掘来探寻计量本质,引导学生类比联想,自然而然地获得对体积单位的感知。

2. 多维体验,建立量感

师:1立方厘米究竟有多大?下面从学具盒中找出你认为可能是1立方厘米的小正方体,并说一说你找的方法。(提前准备的学具盒中有多个小正方体,棱长分别为2厘米、1.5厘米和1厘米)

生5:我是观察后直接从中选了一个最小的正方体。

生6:我用尺子测量,棱长1厘米的小正方体就是我要寻找的对象。

师:非常棒!下面把棱长1厘米的小正方体放在手心,说一说你们对1立方厘米的感觉。

生7:非常小。

师:从你们身边找一找,有没有与1立方厘米差不多大的物体?

生8:我觉得我的大拇指尖差不多1立方厘米。

生9:还有这个骰子。

生10:大家看我带来的牛肉粒和花生米,它们都和1立方厘米差不多大。

生11:还有这个薄荷糖和耳塞。

师:你们真是观察小达人!下课后,让我们继续去生活中找寻1立方厘米。

评析:在这一环节,教师首先让学生在找一找和量一量的活动中进行感知;然后教师唤醒学生的生活经验,让学生借助亲身接触、参照比对等方式,产生量感具身效应,不断积累标准计量单位的量感,提高自身的直觉判断能力。

3. 实践操作,深化量感

师:刚才的探究中你们一定对1立方厘米有了切实的感受。你们能利用橡皮泥制作一个1立方厘米的小正方体吗?(学生动手操作,教师巡视)

师:下面,谁愿意说一说你的制作方法吗?

生12:首先,我切出了一个大约1立方厘米的橡皮泥;然后,将其与1立方厘米的小正方体进行比较;最后,不断调整其形状就得到了它。(边解说边展示)

生13:我先测量出它的长、宽和高都是1厘米,也照样做出了相同大小的正方体。(展示作品)

生14:我和他们的做法都不相同。我先按照头脑中1立方厘米去做;然后测量它的棱长,并不断调整后制作完成。(展示成果)

师:你们通过这么多不同方法去制作小正方体,真是会动脑筋的好孩子!有了制作“1立方厘米”的经验,下面利用桌上的素材,每个小组合作制作1立方分米或者1立方米的体积单位。在制作的过程中想一想为什么这样做,并在组内分享自己的想法。

评析:“做数学”的活动能很好地激发学生的学习积极性,引发学生感同身受地产生具身效应,在触摸1立方厘米、1立方分米或1立方米的过程中积累经验,建立量感。

4. 深入思考,夯实量感。

师:大家看,这个小正方体是制作好的体积为1立方厘米的橡皮泥。现在老师将其搓成一个球体,体积又是多少?

生15:体积不变。

师:搓两个这样的球体,体积会是多少?三十个呢?

生16:体积分别是2立方厘米和30立方厘米。

生17:这个物体含有多少个1立方厘米,其体积就是多少立方厘米。

师:那我们再来想象一下,30立方厘米是多大?你们能从身边找到这样大体积的物体吗?

生18:一根大吸管。

生19:一支铅笔。

师:你们能从体积单位的角度估测生活中物体的体积,非常棒!下面,就让我们为一些物体填上体积单位吧。(课件出示图3)

图3

评析:教师先通过搓橡皮泥的活动让学生切实体会“体积大小与物体形状无关,取决于该物体含有多少个体积单位”;然后教师通过让学生联想生活中的事物,在思考与估测中积累量感经验,进一步促进量感的内化。

5. 类比与对比,深化量感

师:将1立方厘米、1立方分米和1立方米叠放在一起会如何?你们的感觉是什么?(辅以课件演示)

生20:这样一对比,感觉1立方厘米好小,1立方米好大。

生21:1000个1立方厘米叠放在一起才是1立方分米,每一排10个,放10排,共10层。

师:这是从三个体积单位间的关系着手描述的。那体积单位与面积单位、长度单位之间有何不同呢?

生22:它们分别测量物体的体积、表面大小和长度。

师:有没有相同之处?

生23:它们在计量的时候都是数一数有多少个相同的计量单位。

师:从大家的阐述中可知,计量就是通过量和数得出有多少个相同的计量单位。今天的学习是借助类比的方法开展研究的,类比研究法是我们数学学习的常用方法。

评析:在归纳总结阶段,教师引导学生从计量单位间的关系着手,直观比较和类比推理相结合,思辨得出长度单位、面积单位及体积单位的异同点。这样学生不仅能够对体积单位有了较为深刻的认识,还在揭示量感本质的过程中生成量感的再体验。

二、教后思考

1. 设计深层次的探究活动,助推量感生成

在教学中,教师基于学生的量感认知起点,设计遵循学生量感学习认知规律的探究活动,促进学生量感的生成。在探究活动中,学生进行独立思考、自主探究和合作交流,在“做数学”的过程中,体验学习数学的乐趣。在本课的教学中,教师设计了多个探究活动,让学生先从生活中找一找、量一量,然后在操作中搓一搓、说一说,最后在解决问题中想一想、做一做。学生积极主动地参与,探究欲望被充分激活,在逐步深入的探究活动中自然生长量感。

2. 借助类比与对比,促进量感深化

数学知识呈现一定的系统性和结构性,知识之间相互联系。基于此,在数学计量单位的教学中,教师不仅要引导学生感知和体验,还要引导学生在此基础上进行理性思考,即通过对比和类比,促成学生在逻辑关系中建构结构化、系统性的计量单位,形成准确的量感,提高学生的估测能力。在本课的教学中,教师在拓展延伸环节引导学生从计量单位间的内在联系出发开展对比和类比,先横向对比1立方厘米、1立方分米和1立方米,再纵向对比长度单位、面积单位和体积单位,使学生形成敏锐、理性的量感。正是学生在已有经验基础上进行类比和反思,才有了更加准确和科学的量感。

总之,学生量感的建立不是一蹴而就的,教师要聚焦教材和学情,立足课堂,基于学生已有量感认知,设计深层次的探究活动,培养其量感。学生在多元化的学习素材刺激下,在丰富多彩的体验活动中,会不断发展与完善量感。